活动背景

在中班上学期,我班开展了毛线编织的特色课程,到了这学期,幼儿开始思考除了毛线编织,还有什么可以用来编织呢?

琛琛说:“我老家的邻居爷爷是用竹篾编织的,我们也可以试一试!”

可乐说:“那我们一起用竹篾来编织吧!”

幼儿对竹编产生了浓厚的兴趣,他们好奇竹编的制作过程,并想要尝试自己编织。为了满足幼儿的学习需求,我们开展了“童玩竹编”项目活动,让幼儿在探索、体验、创造的过程中了解竹编文化,并提升自身的综合能力。

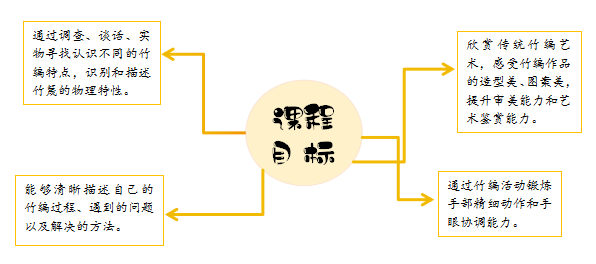

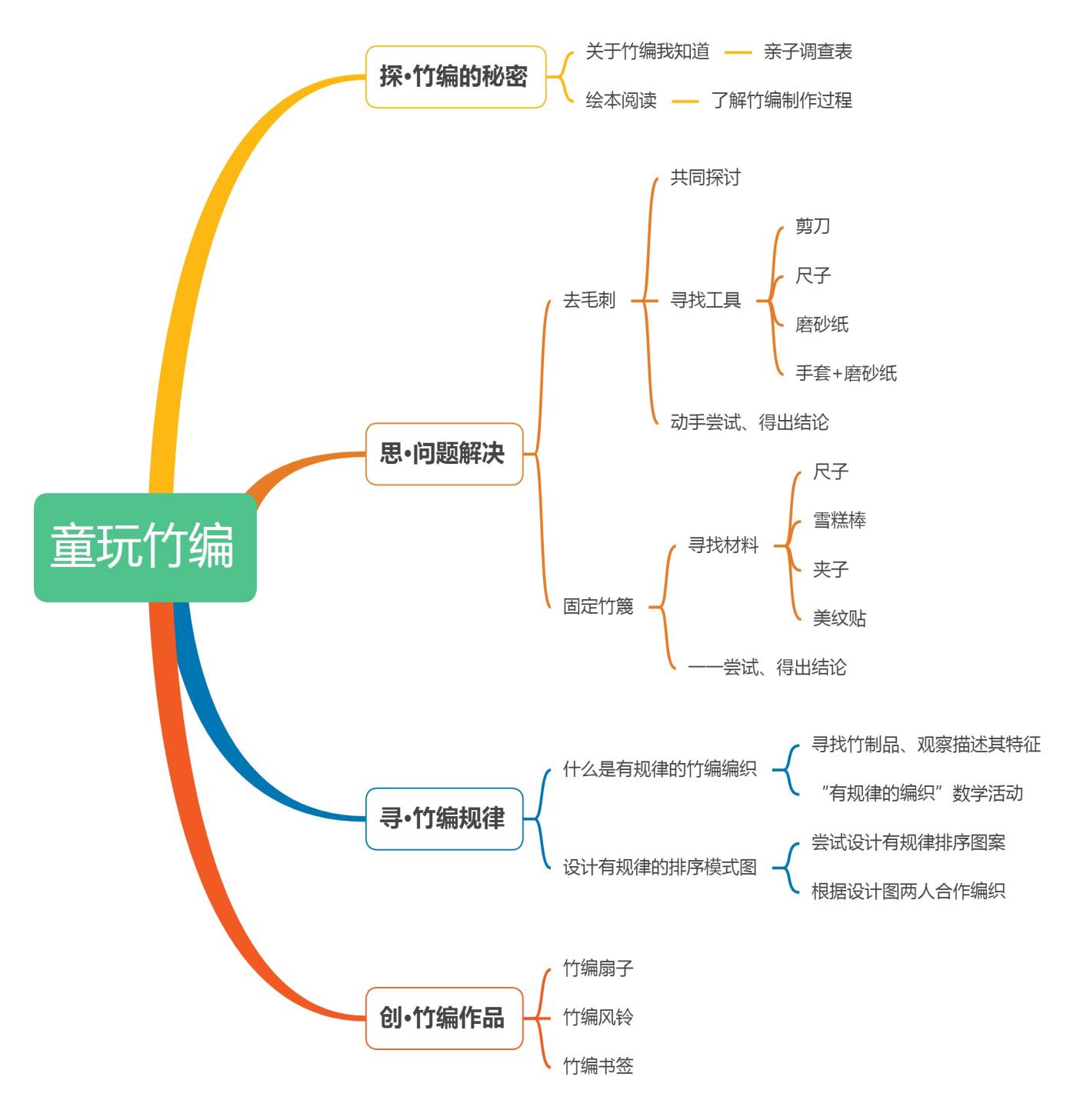

竹编探索马上就要开始了,孩子们会怎么进行竹编呢?链接《指南》,对幼儿经验进行评估,我们初步预设了课程框架,期待与幼儿一起探究、体验、成长(图1)

故事一:探·竹编的秘密

(一)调查与分享

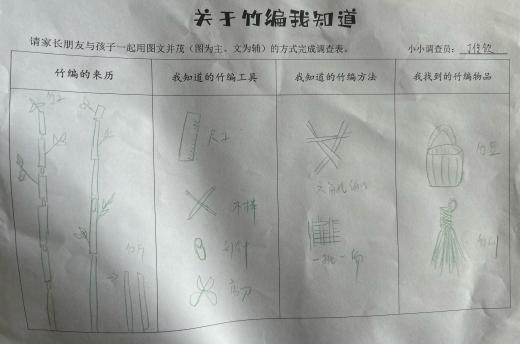

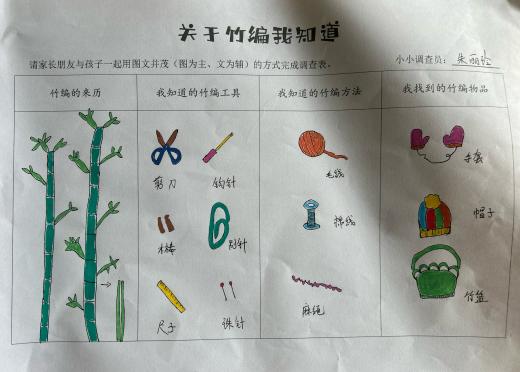

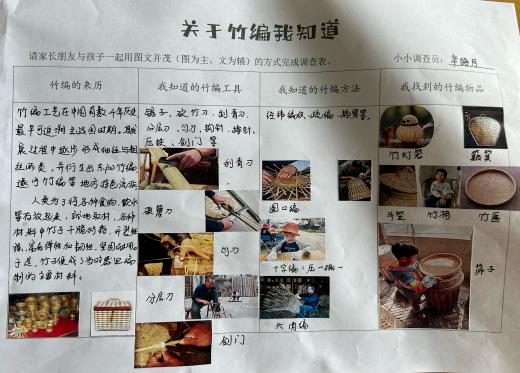

幼儿们通过调查表,了解到生活中常见的竹编制品,如竹篮、竹席等。但他们对竹编的制作过程和工具使用缺乏了解。

“我见过竹篮,奶奶买菜经常用它呢!”

“竹席,夏天睡在上面可凉快啦!”

“竹子弄成细细的竹篾才能编呢!”

孩子们通过调查表的分享(图2、图3、图4、图5),发现了竹编存在于生活的各个地方,但竹编制品是如何制作出来的、需要用到的工具却讲得不够清晰,经验不足。

11

11

11

11

图2、图3、图4、图5 《关于竹编我知道》调查表

(二)绘本与视频

通过绘本《竹篮里的花园》和视频(图6、图7),幼儿们对竹子有了初步的认识,并积累了竹编的基本结构和编织方法的经验。

图6、图7 阅读绘本《竹篮里的花园》

“竹子是空心的,里面可以放东西。”

“竹子可以用来做很多东西,比如竹篮、竹凳、竹床。”

“竹子本来就做东西的。”

幼儿的经验与学习

通过调查和分享,幼儿们了解了常见的竹编制品,并初步认识了竹编的制作过程。

通过绘本和视频,幼儿们对竹子有了更深入的认识,并积累了竹编的基本结构和编织方法的经验。

教师的思考与支持

《3-6岁儿童学习与发展指南》指出,要支持幼儿在接触自然和生活中的事物和现象中积累有益的直接经验和感性认识。通过调查表、绘本和视频,教师为幼儿提供了丰富的学习素材,激发他们了解竹编文化的兴趣。

教师鼓励幼儿分享自己的经验和想法,并引导他们思考竹编制品的制作过程和工具使用,激发幼儿对竹编的兴趣。

故事二:思·剔除与固定

(一)剔除竹篾毛刺

要想编织竹编作品,首先需要准备编织材料。于是,我发动家长资源,收集到了许多竹篾(图8),并将其投放到了美工区,孩子们展开了探索。

图8 竹篾收集

“好多毛啊!”

“竹篾很扎手,会刺到自己。”

“我觉得它像刀一样。”(图9、图10)

图9、图10 有毛刺的竹篾

小朋友们有的用手拉出毛刺;有的则通过抓握和移动,有的将两条竹篾交叉来回搓,并用手指折一折,放在手背上划一划,孩子们通过拉扯、抓握和搓动等不同的方式去感知、体验、比较,发现了竹篾表面有许多的毛刺,非常扎手。

幼儿带着问题开始尝试各种方法,同时也发现了不同方法的优缺点。

“尺子刮竹篾不太明显,剪刀去毛刺要花好长的时间。”

“用磨砂纸小手还会被刮到。”

“那戴手套再用磨砂纸试试。”

孩子们用尺子刮竹篾可以去除一部分毛刺,但效果不明显;用剪刀可以去除毛刺,需要花较长时间;用磨砂纸擦拭时,虽可以去除毛刺,但小手很容易被竹篾的毛刺刮到。

幼儿们思考着如何解决这个问题,他们想到了戴上手套来保护小手再进行磨砂纸的擦拭方法,这个方法果然奏效,孩子们成功地去除了竹篾上的毛刺。(图11、图12、图13、图14)

|

图11 用尺子刮 |

图12 用剪刀剪 |

|

图13 用磨砂纸磨 |

|

图11、图12、图13、图14 尝试各种方法去除毛刺

(二)固定竹篾

在进行竹编活动时,孩子们发现竹篾容易滑动,不好编下去。于是,孩子们在班级中寻找材料进行尝试固定竹篾。

“用瓶盖和雪糕棒盖竹篾,不行,太乱压不住。”

“尺子压竹篾,尺子会动。”

“双面胶把竹篾和桌子都粘住了。”

“用美纹胶试试。”

幼儿们发现用瓶盖和雪糕棒盖住竹篾时,竹篾凌乱压不住;用尺子压住竹篾时,尺子会跟着移动;用双面胶粘贴竹篾和桌子时,双面胶会同时粘住桌子和竹篾。(图15、图16、图17、图18)

|

图11 用尺子固定 |

图12 用雪糕棒固定 |

|

图13 用夹子固定 |

|

图15、图16、图17、图18 尝试各种方法固定竹篾

当他们用美纹胶贴住竹篾时,惊喜地发现竹篾竟然牢固地固定在了一起,没有散开。

这些基于幼儿自发的尝试与讨论,让他们通过实际操作来验证材料固定的效果。

幼儿的经验与学习

通过尝试不同的方法,幼儿们发现了竹篾的毛刺会影响竹编过程,并学会了如何去除毛刺。

通过尝试不同的材料,幼儿们发现美纹胶可以有效地固定竹篾,为竹编提供便利。

教师的思考与支持

《幼儿园保育教育质量评估指南》中指出,要发现和支持幼儿有意义的学习,采用小组或集体的形式讨论幼儿感兴趣的话题,鼓励幼儿表达自己的观点,提出问题、分析解决问题,拓展提升幼儿日常生活和游戏中的经验。在幼儿探究过程中,我们始终以幼儿的兴趣为主导,追随幼儿的发展,在幼儿遇到困难或者问题时,我们并不急于给出答案,而是用讨论的方式逐步引导幼儿进行探究和尝试,并给予幼儿充分表达的机会,在互相倾听和交流中树立自己已有的经验并吸收新经验的过程。

教师鼓励幼儿分享自己的经验和想法,并引导他们思考如何固定竹篾,激发幼儿的探索欲望。

故事三:寻·竹编规律

当竹篾固定好后,孩子们开始自由地编织。他们尝试了各种不同的编织方式,有的把竹篾横过来,有的竖过去,有的斜着穿插,没有特定的顺序或模式。过了一会儿,小朋友们发现这样编织出来的作品并不好看,感觉有些乱。

1

图19、图20 自由编织

“那我们把竹编看起来更好看吧。”幼儿们开始思考如何让竹编看起来更加好看,幼儿们想学习有规律的编织,但什么是规律的竹编编织呢?在哪里可以找到它们呢?

孩子们带着问题开始寻找规律,他们在班级四处寻找竹编制品。他们惊喜地发现,走廊、植物角、墙角角落都有竹篮、竹盘、竹箩等竹编制品的摆放。他们兴奋地将这些竹编制品拿过来,并开始进行小组讨论。(图21、图22、图23)

图21、图22、图23 寻找竹编制品

“竖着一根粗横着一根细地穿过去。”

“大小一样的小洞洞,是有规律的。”

“一层层地往上叠,一条里面一条外面。”

孩子们能够观察竹制品的纹路并用自己的语言进行描述,通过观察、比较,发现了竹编制品的粗细、一挑一压、间距的规律特征和编织技巧的变化,并绘画出了它们的特点。(图24、图25)

1

图24、图25 绘画特点

(二)数学活动

通过展示精美作品,引导幼儿观察并发现其中重复出现的图案或颜色,从而引出有排序、有规律的概念。然后,具体分析了两种不同的规律排序模式,即ABCABC和ABBABB,让幼儿了解如何看出作品的规律。(图26、图27)接着,鼓励幼儿思考并设计其他有规律的编织图,进一步培养幼儿对规律的认识和创造力。整个过程循序渐进,因此幼儿们理解了有规律竹编的特点和设计方法。

图26、图27 分析两种不同的规律排序模式

(三)设计与分享

幼儿们从颜色的重复规律编织中得到了启发,在讨论过程中,他们提出了自己的编法,并把规律图的设计画了下来,并进行了设计图的分享。(图28、图29、与30、图31)

|

|

|

|

|

|

图28、图29、与30、图31 设计规律图

“我设计的是ABB的规律。”

“颜色的排列好像有点问题。”

“是按照ABBABB的规律呀!”

在同伴的言语中孩子们自然而然地讨论其中的规律,他们共同讨论设计图的正确与改进的地方,并将全新的编织模式进行张贴对应,有ABAB、AABCAABC、ABAABA等,除了从颜色角度上进行规律模式设计,小朋友们还运用数字规律模式来创新设计技能方法,有挑一压一、挑二压二、挑一压三等。(图32、图33、与34、图35)

|

|

|

|

|

|

图32、图33、图34、图35 设计数字规律

幼儿的经验与学习

通过观察和描述,幼儿们发现了竹编制品的规律特征,并能用自己的语言进行描述。

通过数学活动,幼儿们学习了有规律的概念,并能够识别有规律图案。

通过设计和分享,幼儿们发展了创造力和表达能力。

教师的思考与支持

《3-6岁儿童学习与发展指南》中指出,要引导幼儿观察和探索周围事物,激发其好奇心与探究欲望。教师通过引导幼儿观察竹编制品,并开展数学活动,帮助幼儿理解规律的概念,提升他们的逻辑思维能力。

教师鼓励幼儿设计和分享自己的规律图,激发他们的创造力和表达能力。

故事四:创·竹编作品

(一) 合作与编织

孩子们开始尝试根据设计图进行有规律的竹编编织,他们分成小组,每组都有自己的设计图和任务。可乐和彤彤一组,俏菲拿出自己设计的竹编规律图编织,遇到竹篾紧、穿插难的问题。孩子们没有放弃,想到用尺子和雪糕棒解决,用雪糕棒挑篾条让其立起,再放入压的篾条就能顺利编织。可乐赞同彤彤办法,提议合作,一人拿竹篾,一人念规律数字提醒顺序。共同努力下,规律编织有序进行。(图36、图37、图38)

图36、图37、图38 合作编织

(二) 调整与美化

然而编织到一半,孩子们又遇到新问题,竹篾间距不均致作品不好看。他们在教室找到尺子,一名幼儿按住竹篾,另一名用尺子先平放大距离调整,再立起比对小距离调整。经过努力,成功调好间距,作品更整齐美观。(图39、图40)

图39、图40 调整美化

(三) 创意与生活

在欣赏完竹编制品,幼儿发现生活中的竹编幼有多种多样的用途,比如帽子可以防晒、竹编扇子可以让人变凉快、竹席可以让人变浓快。

孩子们开始想要尝试可以用于生活中的竹编制品。

1.竹编扇子:先将八根竹篾竖向排列,并用美纹胶贴住底部,再将竹篾横向一压一挑编织,最后用剪刀剪出自己喜欢的形状,竹编扇子就完成啦!(图41、图42)

图41、图42 竹编扇子

2.竹编书签:取四根竹篾纵向排列固定,用细篾横向一压一挑编织成长方形,剪去多余部分,系上丝带或干花装饰,书签就完成啦!(图43、图44)

图43、图44 竹编书签

3.竹编风铃:米可将竹编与自然物进行结合,制作了一个漂亮的风铃。(图45、图46)

图45、图46 竹编风铃

在孩子们的合作中,一个个创意的竹编作品呈现在眼前,它们不仅仅是简单的手工艺品,更是孩子们创造力和想象力的结晶。

这些作品被展示在了美工区的作品区,吸引了许多小朋友的围观。孩子们兴奋地向大家介绍着自己的作品,每一个细节都展现了孩子们的用心和努力。(图47)

图47 作品展

幼儿的经验与学习

通过合作编织,幼儿们学会了与他人合作,并体验到了团队合作的重要性。

通过调整竹篾间距,幼儿们学会了如何美化作品,并提升了他们的审美能力。

通过将编织作品改造为生活用品,幼儿们体验到了创作的乐趣,并提升了他们的动手操作能力。

教师的思考与支持

《3-6岁儿童学习与发展指南》指出,要支持幼儿进行艺术表现和创造。教师为幼儿提供了丰富的材料和工具,鼓励他们发挥想象力,将编织作品改造为生活用品,并体验创作的乐趣。教师鼓励幼儿将作品与生活联系,激发他们的创作灵感。

教师小结

本次“童玩竹编”活动,源于中班幼儿对编织活动的持续兴趣与拓展思考,我们以自然教育理论为支撑,紧密围绕《3-6岁儿童学习与发展指南》中科学领域的目标,引导幼儿在探索、体验、创造中走近竹编文化,提升综合能力。活动过程生动展现了幼儿的学习轨迹,也让我们对如何有效支持幼儿的深度学习有了更深的体会。

一、兴趣为引,经验初探

活动伊始,孩子们从熟悉的毛线编织联想到竹篾编织,这本身就体现了他们观察与联想能力的提升。琛琛和可乐的提议,正是我们捕捉教育契机的起点,契合了《纲要》中“尊重幼儿身心发展规律和学习特点,以游戏为基本活动”的原则。

(一)探究驱动,思维萌发

通过亲子调查、绘本阅读和视频观察,孩子们不仅了解了竹编制品,更在教师的引导下,开始思考“怎么做”和“用什么工具”。当发现竹篾毛刺扎手时,他们没有退缩,而是尝试用尺子、剪刀、砂纸等工具来解决问题,最终通过尝试、讨论选择了戴手套用砂纸的方式。这个过程,正是《指南》所倡导的“鼓励幼儿动手探究,在探究中认识周围事物和现象”的体现。孩子们在“做中学”,不仅提升了手部精细动作和解决问题的能力,更在不断的尝试与比较中,发展了初步的因果推理和假设验证等科学思维萌芽。

(二)合作互动,社会性发展

在剔除毛刺、固定竹篾、合作编织等环节中,孩子们需要分工、讨论、协商。例如,皓皓一组编织时,一人拿篾条,一人念规律提醒,体现了初步的团队合作。这符合《纲要》中“引导幼儿感受合作乐趣,学习互助与分享”的要求,有效促进了幼儿语言表达、人际交往及社会性发展。

二、支持为伴,深度学习

作为教师,我们是幼儿学习旅程中的观察者、支持者和引导者。《幼儿园保育教育质量评估指南》提醒我们,要“发现和支持幼儿有意义的学习”。在整个项目活动中,我们始终努力做到这一点。

(一)创设适宜环境,激发内在动机

我们提供了丰富的竹篾、工具以及相关的绘本、视频等资源,并鼓励他们分享调查结果。这体现了我们对幼儿兴趣的尊重和追随,也呼应了《评估指南》中“尊重幼儿的学习方式和特点,创设丰富教育环境”的要求,旨在激发幼儿主动学习的内在动机。

(二)问题导向探究,支持深度思考

面对孩子们遇到的困难,如竹篾滑动、编织无序等,我们没有直接给出答案,而是通过提问“怎么办?”、“怎样更好看?”等方式,引导他们观察、讨论、尝试。例如,在固定竹篾环节,孩子们通过不断试验,最终发现美纹胶的效果最佳。这种“支架式”的引导,正是《评估指南》所强调的“鼓励幼儿自主探究,支持幼儿在讨论、操作中解决问题”的实践。

我们没有将竹编局限于手工技能,而是将其与数学(规律排序)、语言(分享发现)、艺术(创意设计)等领域自然融合。特别是在引导孩子们寻找竹编规律、设计编织图时,引入了ABAB、ABB等找规律的数学概念,这既提升了幼儿的逻辑思维,也让他们体验到跨领域学习的乐趣,是对《指南》中“注重领域之间相互渗透和整合”理念的落实。

竹编活动虽已告一段落,但我们的思考仍在继续。未来,我们将进一步拓展学习空间,如组织幼儿参观竹制品工厂或手工作坊,更深入地了解竹编工艺;或者将竹编与其他自然材料结合,进行更丰富的创意表达。还将思考如何将类似的活动更有机地融入日常课程,设计更多具有问题导向、支持幼儿深度探究的学习机会,让幼儿在持续的学习体验中,提升综合素养。

四、自然为师,共赴成长

“童玩竹编”活动,不仅让孩子们在亲近自然、动手实践中收获了知识与快乐,更让我们深刻认识到,遵循幼儿兴趣、创设支持性环境、采用适宜的引导策略,是促进幼儿深度学习和全面发展的关键。我们将带着这份收获与思考,继续以幼儿为本,在自然教育的道路上,与孩子们一起成长。

主题实施网络图

图48 主题活动实施网络图