活动背景

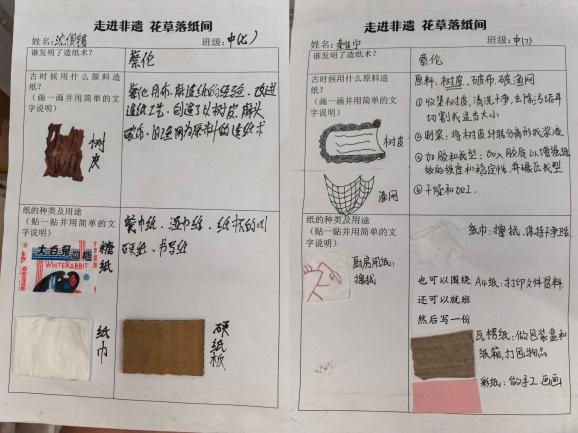

在幼儿园教育活动中,传统文化传承与幼儿深度学习的整合始终是值得探索的话题。作为中国四大发明之一的古法造纸,展现着深厚的历史底蕴与工艺智慧,其中蕴藏的材料认知、工艺操作与文化上的内涵,同幼儿好奇、好动、积极探索的学习特点高度适配。本文把重点放在幼儿对“纸”的日常兴趣上,基于《3—6岁儿童学习与发展指南》的要求,借助班本课程这一载体,通过捕获幼儿整理废纸时出现的疑问,把古法造纸改成可感知、可实操、可探究的教育内容,目的是探索幼儿从生活兴趣过渡到文化认知的深度学习途径。(图1、2)

图1、2 古法造纸

图1、2 古法造纸

故事一:纸从哪里来?

美工区,果果和瑶瑶正忙碌地整理着散落在箩筐里的废纸。果果拿起一张被揉成一团的报纸,(图3、4)转向身边的瑶瑶说:“瑶瑶,这些纸脏脏的,扔掉是不是有点可惜呀?它们还能被回收再利用吗?”瑶瑶一边整理着手中的纸屑,一边接过话茬:“是呀,而且我们每天做计划都要用掉好多张纸呢,写错了就又换一张。”果果说:“你们看,我们看的书都是用纸做的!(图5、6)那纸是从哪儿来的呢?是不是从树上长出来的呀?”周围的小朋友们纷纷凑过来,你一言我一语地讨论起来:“纸是树变的吗?”“纸是怎么变成书的呀?”大家对纸的来源充满了好奇。看到孩子们如此浓厚的兴趣,我们决定顺应他们的好奇心,共同开启一场关于“纸的探秘”之旅。

图3、4 每天画画、做计划的废纸

图3、4 每天画画、做计划的废纸

图5、6 看的书也是用纸做的

图5、6 看的书也是用纸做的

周一,瑶瑶第一个来分享自己的“调查结果”(图7):“原来我们的牛奶盒也是用纸做的!牛奶盒里面还有一层薄薄的塑料膜,是为了不让牛奶漏出来。”她小心翼翼地撕开牛奶盒的一角,露出里面灰白色的纸浆层和光滑的塑料内衬。

周一,瑶瑶第一个来分享自己的“调查结果”(图7):“原来我们的牛奶盒也是用纸做的!牛奶盒里面还有一层薄薄的塑料膜,是为了不让牛奶漏出来。”她小心翼翼地撕开牛奶盒的一角,露出里面灰白色的纸浆层和光滑的塑料内衬。

图7 亲子调查表

幼儿的经验与学习

《3—6岁儿童学习与发展指南》提出:“幼儿园要为幼儿搭建充满活力的活动环境,推动多元发展。”在“纸从哪里来”的探秘过程中,孩子们展现出多种积极的学习行为和能力。首先,果果从日常生活中对废纸的观察,萌生了“可回收再利用”的环保意识,这是其初步问题意识的体现。继而,她从书本这一常见物品中,进一步追问“纸从哪儿来”,这反映了幼儿与生俱来的强烈好奇心和探究欲望,他们不再满足于表面现象,开始尝试探究事物的本质和来源。

面对孩子提出的疑问,决定先从调查表开始,周末回家跟爸爸妈妈一起查阅资料,完成“纸是怎么来的”调查表。经过亲子合作,孩子们对生活中常见的纸制品进行了调查、记录,对于纸又有了新的认识,发现生活中除了纸巾、湿巾、画纸等常见纸制品,还有很多不同样式和作用的纸,如包装纸、卡纸、纸盒、纸杯等。

瑶瑶在周一分享自己的调查结果时,能够清晰地表达“牛奶盒也是用纸做的”这一发现,并尝试解释其内部结构(薄薄的塑料膜),这不仅体现了她观察的细致性,也展示了她运用语言组织和表达自己所获信息的能力。她将新知与生活经验(喝牛奶)相结合,深化了对纸制品的认识,并尝试进行初步的分析与归纳。在这个过程中,幼儿们通过彼此间的交流与分享,互相启发,共同建构知识。他们主动分享自己的发现,也积极倾听同伴的观点,这种互动促进了彼此的认知发展和语言表达能力。孩子们面对一个共同的问题,展现出合作学习的潜力。他们从对废纸的关注,到对纸张生产过程的初步探索,是科学探究精神的萌芽,也让他们对身边常见的物品产生了更深层次的思考。

教师的思考与支持

教师的思考与支持《幼儿园保育教育质量评估指南》中明确指出:“善于发现各种偶发的教育契机,抓住互动中幼儿感兴趣或有意义的问题和情境,能识别幼儿以新的方式主动学习,及时给予有效支持。”在幼儿整理美工区废纸时,教师观察到幼儿对“废纸是否还能再利用起来”“纸究竟从哪里来”等问题兴趣浓厚,教师可顺势发起“纸的探秘”讨论活动,带动幼儿结合已有经验分享对纸张种类、用途的认知感悟。孩子们对纸的兴趣被激发后,他们不再被动地接受信息,而是主动进行“调查”,这表明他们开始尝试通过不同途径获取知识,通过发放“家庭调查表”,鼓励幼儿跟家长共同查阅资料,写下不同纸张的名称、特性及起源。幼儿通过向家长提问、阅读绘本、查找资料等多种途径获取新知识,并将这些信息进行整合,形成了对纸的来源更全面、深入的认知。幼儿能够清晰、自信地分享自己的调查结果和发现(如瑶瑶讲述牛奶盒的构成),积极参与讨论,表达自己的观点和疑问,提高了语言组织和口头表达能力。

故事二:初探纸

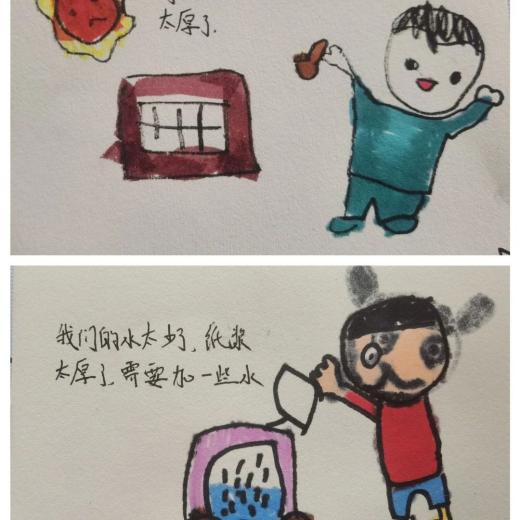

经过一段时间的等待,淇淇说“终于可以揭纸了!”不过,孩子们发现造出来的纸有的很厚,表面是凹凸不平的,有很多纸浆颗粒;晗晗说:“为什么造出的纸不像平时用的纸那样光滑呢?” (图8、9)

图8、9 第一次尝试发现纸张破碎、表面不平整

果果伸出手指戳了戳纸面,果果说:“可能是我们的纸浆没有完全搅匀,所以有很多颗粒。”锡锡尝试从造纸框上揭下纸时,发现纸张无法完整剥离,边缘参差不齐,有些地方甚至直接撕裂开来。“纸上有破洞,破的地方没有铺到纸浆。””

在孩子们激烈的讨论下,发现是纸浆分布不均匀造成的,淇淇说:“我们在搅拌时一定要搅拌到没有颗粒感,让沉底的纸浆融在水中才能够抄纸”,锡锡说:“舀浆的时候不均匀,就会出现有洞洞的情况”。子浛说:“晒的时候不要用手去摸纸浆。再次进行了研究,在最后进行抄纸,锡锡发现纸浆铺得不均匀时,轻轻得用手在水中晃一晃造纸框,纸浆便均匀地铺满整个造纸框了。经过晾晒,这一次造出的纸果然表面更加平整细腻。(图10、11、12、13)

图10、11、12、13 出现的问题

幼儿的经验与学习

《3—6岁儿童学习与发展指南》中指出:“要引导幼儿通过观察、比较、操作、实验等方法,学习发现问题、分析问题和解决问题。”当第一次的造纸结果与预期有了差距时,活动前,幼儿用自己的方式进行造纸大调查,初次了解造纸步骤及所需材料,在初次体验中,首先,面对第一次造纸过程中出现的“纸张不光滑”、“有破洞”、“边缘破损”等具体问题,孩子们没有表现出沮丧或退缩,而是积极地进行观察、提问并分析现象。晗晗提出的“为什么不像平时用的纸那样光滑呢?”这一问题,直接指向了对纸张质量的关注,体现了幼儿对日常物品特性的初步认识和好奇心。

其次,果果、锡锡和子浛在观察基础上,能够结合自身的操作体验,主动提出具体的假设和改进建议,例如“纸浆没有完全搅匀”、“抄纸很难,我没有把纸铺平”、“晒的时候不要用手去摸纸浆”。这表明他们能够对制作过程中的关键变量进行初步思考,并尝试建立因果联系。他们将复杂的问题分解为搅拌、抄纸、晾晒等具体环节进行分析,体现了幼儿初期逻辑思维的发展和问题分解能力。更重要的是,在第二次尝试中,孩子们展现了强大的实践修正与创新能力。他们不仅能够认真听取和采纳同伴的建议,还学会了更加精细和有效的操作方法。果果对纸浆搅拌的“小心翼翼”、“充分搅拌均匀”以及锡锡在抄纸时“轻轻得用手在水中晃一晃造纸框”的动作,都反映了他们在实践中对精细动作的控制、对操作策略的灵活调整与优化。特别是锡锡通过实际操作,发现并通过“晃动抄纸框”这一创新方法,成功解决了纸浆铺不均匀的难题,这是一种典型的通过试错和自我发现进行学习的过程。在此次纸浆造纸的探索活动中,幼儿们展现出了主动学习与解决问题的显著能力。

教师的思考与支持

《3—6岁儿童学习与发展指南》中提到:“幼儿能用一定的方法验证自己的猜想。”当幼儿进行“古法造纸”时,他们会不断地引发各种关于造纸的问题,通过与幼儿进行不断的讨论,思考他们所希望了解和学习到的内容。例如怎么才能将纸浆均匀的抄到抄网上。幼儿通过思考——制作——讨论——再制作,逐一解决在制作过程中不断遇到的问题,直到整个制作工序顺利地完成,并呈现出完美的纸张。

这一次造纸不理想并没有打击小朋友们想要造出完整纸张的决心,他们提出自己的猜想,并尝试验证。“纸为什么薄厚不均匀”的探索过程中,老师和小朋友们一起进行了梳理,识别到了孩子们遇到的关键问题,以交流探讨的方式鼓励、支持孩子们主动思考解决问题的方法,做到以幼儿为主,总结经验进行下一次尝试。倾听幼儿的需要,为幼儿提供学习支架,如共同查阅资料、经验再现、多次探究等。在这个过程中幼儿是积极学习者,教师是幼儿活动的支持者。教师鼓励他们将这种发现问题、分析问题、解决问题的精神迁移到其他领域的学习和日常生活中。

故事三:再生纸

1.餐巾纸——花草纸

早操过后,晗晗和恒恒路过种植园地。“看!油菜花开啦!”晗晗指着前方。恒恒凑上前去嗅了嗅:“好香啊!”“这边还有萝卜花!”晗晗又看到了几株开着淡雅白花的萝卜。恒恒弯下腰,仔细观察着:“油菜花是黄色的,萝卜花是白色的,它们长得不一样。”“我们摘一些带回教室好不好?”晗晗提议。“好啊!”

早操过后,晗晗和恒恒路过种植园地。“看!油菜花开啦!”晗晗指着前方。恒恒凑上前去嗅了嗅:“好香啊!”“这边还有萝卜花!”晗晗又看到了几株开着淡雅白花的萝卜。恒恒弯下腰,仔细观察着:“油菜花是黄色的,萝卜花是白色的,它们长得不一样。”“我们摘一些带回教室好不好?”晗晗提议。“好啊!”

图14、15 采摘园内种植园地的花草

区域活动开始了她们商量准备制作花草纸,“我们先把餐巾纸撕碎吧!”晗晗说着拿起餐巾纸用手指一片一片地撕着,碎屑渐渐堆积成一小堆。恒恒则拿来一个大盆,里面盛满了水。晗晗又把撕好的纸屑倒入研磨碗中说:“要把它捣烂,变成纸浆。”恒恒一边说,一边用小棍子在水里轻轻搅拌、捣碎,水渐渐变得浑浊,纸屑也变得更加柔软。(图16、17)

恒恒拿起准备好的纱网进行抄网。纸浆平铺成薄薄的一层,“现在可以放花了吧?”恒恒问。晗晗拿起一片油菜花瓣小心地放在纸浆上摆放着。当她们到窗边晾晒时,问题出现了。“呀!我的花掉下来了!”晗晗惊呼一声,看着刚刚精心摆放的花瓣滑落到桌面上。眉毛微蹙。“为什么会掉下来呢?”晗晗疑惑地问。恒恒说:“是不是上面没有东西压住它们一动就容易掉。”恒恒尝试性地用指尖沾了一点湿纸浆,轻轻地覆盖在一片刚刚摆放好的花瓣上方。“哇!没有掉!”晗晗惊喜地喊道。“原来要在花上面再盖一层薄薄的纸浆!”晗晗明白了。(图18、19)

恒恒拿起准备好的纱网进行抄网。纸浆平铺成薄薄的一层,“现在可以放花了吧?”恒恒问。晗晗拿起一片油菜花瓣小心地放在纸浆上摆放着。当她们到窗边晾晒时,问题出现了。“呀!我的花掉下来了!”晗晗惊呼一声,看着刚刚精心摆放的花瓣滑落到桌面上。眉毛微蹙。“为什么会掉下来呢?”晗晗疑惑地问。恒恒说:“是不是上面没有东西压住它们一动就容易掉。”恒恒尝试性地用指尖沾了一点湿纸浆,轻轻地覆盖在一片刚刚摆放好的花瓣上方。“哇!没有掉!”晗晗惊喜地喊道。“原来要在花上面再盖一层薄薄的纸浆!”晗晗明白了。(图18、19)

图16、17、18、19 制作花草纸

图16、17、18、19 制作花草纸

幼儿的经验与学习

幼儿在这次再生纸的探索过程中,展现出了积极的探究精神和解决问题的能力。《3—6岁儿童学习与发展指南》中指出:“幼儿应通过亲身体验、动手操作等方式,学习发现问题、解决问题。”在晗晗和恒恒制作花草纸的整个过程中,她们展现了多维度且深入的学习与发展。

首先,幼儿的自然观察与探索能力得到了充分体现。她们主动走进种植园地,通过视觉、嗅觉和触觉等多种感官,细致地观察并分辨了油菜花、萝卜花的形态、颜色与气味差异。其次,当她们发现花瓣从纸浆上脱落时,并未表现出沮丧或无助,而是立即停止操作,进入了观察、分析和讨论的环节。她们主动思考“为什么会掉下来”,并尝试提出解决方案。恒恒尝试性地用纸浆覆盖花瓣,并通过实际操作验证了这一方法,这反映了她们初步形成“提出假设—实践检验—得出结论”的科学探究意识。此外,晗晗和恒恒的合作与沟通能力在活动中也得到了显著提升。从最初的共同采摘、分工撕纸和搅拌纸浆,到面对问题时的低声交流、共同探讨,再到最终发现解决方案后的相互肯定和协同操作,她们始终保持着积极的互动。这种密切的合作不仅促进了任务的顺利完成,更重要的是培养了她们倾听他人意见、清晰表达自我想法、协商达成共识以及共同承担任务的社会交往技能。她们在整个探究过程中展现出的专注、坚持以及克服困难后的成就感,不仅增强了她们的自我效能感。

教师的思考与支持

针对晗晗和恒恒在制作花草纸活动中展现出的积极探索、问题解决与合作精神,教师可以进一步丰富植物材料种类,提供不同季节的花朵、树叶、干果、甚至是一些细小的树枝或羽毛,鼓励幼儿尝试将它们融入到花草纸中,探索不同材料与纸浆结合的效果。教师可以组织一次“小小发明家”分享会,邀请晗晗和恒恒向全班小朋友介绍她们是如何发现并解决花瓣掉落的问题。在分享过程中,教师可以提出引导性问题,通过这样的提问,帮助幼儿梳理思考过程,提升语言表达能力,并从经验中提炼出更深层次的认知。在肯定她们科学探究成果的同时,可以引导幼儿从艺术角度欣赏自己制作的花草纸。教师应持续肯定晗晗和恒恒在观察、思考、尝试、合作和坚持不懈方面的积极表现。这种具体的、有针对性的肯定,能够强化幼儿的内在动力,鼓励她们在未来的学习和生活中继续保持这种积极主动的探究精神。

2.再生纸——废旧

程程和果果在教室里找到了各种废旧物品:有报纸、用过的蛋托、卷纸芯,还有一些画过画的废纸。(图20、21)“我们用这些来造纸吧!”她们将报纸撕成小碎片放进塑料盆里。果果也迅速行动起来,拿起一个蛋托,尝试着撕扯。“哇,这个蛋托好硬啊,撕不动!”“是啊,你看我的,这张画画的废纸也撕不碎,还带颜色呢。”程程指着一张纸片说。突然果果发现掉在桌子上的纸遇到了水变软了,于是她们把撕好的都放进水里泡。(图22、23)

程程和果果在教室里找到了各种废旧物品:有报纸、用过的蛋托、卷纸芯,还有一些画过画的废纸。(图20、21)“我们用这些来造纸吧!”她们将报纸撕成小碎片放进塑料盆里。果果也迅速行动起来,拿起一个蛋托,尝试着撕扯。“哇,这个蛋托好硬啊,撕不动!”“是啊,你看我的,这张画画的废纸也撕不碎,还带颜色呢。”程程指着一张纸片说。突然果果发现掉在桌子上的纸遇到了水变软了,于是她们把撕好的都放进水里泡。(图22、23)

图20、21 寻找教室里的废旧物品

图20、21 寻找教室里的废旧物品

图22、23 撕纸、泡纸

图22、23 撕纸、泡纸

一天后,程程看到还是有一些纸不容易泡烂。程程看向果果:“我们家里做果汁的时候有搅碎机,把这些纸放进去搅一搅,会不会变成很细很细的纸浆呢?”在得到我的允许后,我带来了搅碎机,她们将已经泡软的纸片分批放入搅碎机中。“哇,真的变细了!”他们将搅好的纸浆均匀地铺在细密的纱网上小心翼翼地挤压,然后将铺着纸浆的纱网轻轻地放到阳光下晾晒。几天后,却发现这些纸呈现出一种意想不到的暗沉的黑色。“怎么是黑的呀?”果果充满了疑惑。“嗯……不好看。”程程也用手指轻轻抚摸着纸面,虽然纸张变得平整,但这种出乎意料的颜色让他们感到有些困惑。

幼儿的经验与学习

《3—6岁儿童学习与发展指南》科学领域中指出:“他们积极主动地进行观察与探索。”通过撕扯、浸泡不同材料,他们感知并比较了报纸、蛋托等物品的物理特性(如软硬、吸水性、可撕裂性),某些材料易于分解,而另一些则坚韧难化,初步理解了“物质特性”这一概念。面对“撕不碎、泡不烂”的困难,他们没有放弃,而是积极思考并尝试提出“使用搅碎机”的解决方案,这展现了初步的问题解决能力和发散性思维,他们通过观察、比较,发现纸张粗糙的原因是纸没有撕碎。通过动手操作,他们尝试不同的方法,最终找到了制作平整细腻纸张的途径。在这个过程中,他们的观察能力、动手能力和解决问题的能力都得到了提升。

《3—6岁儿童学习与发展指南》中指出:“要尊重幼儿自发的表现和创造,并给予适当的指导。”程程和果果遇到问题时,他们能够相互倾听并表达自己的困惑,程程将生活经验(搅碎机)迁移到当前问题中,更是将生活经验与当前的学习任务有机结合,这不仅是思维迁移能力的体现。通过搅碎机,他们亲身体验了纸张纤维分解和重组的过程,直观地感受到了“纸”的本质,即由细小的纤维构成,能够被重新塑形。尽管最终制成的纸张颜色发黑,与他们预期的白色纸张有所不同,但这一出乎意料的结果恰恰激发了他们进一步的思考:为什么纸会变黑?整个过程中,他们相互协作,共同面对问题,培养了良好的团队合作意识和沟通能力。

教师的思考与支持

《3—6岁儿童学习与发展指南》中提到:“幼儿能用一定的方法验证自己的猜想。”针对程程和果果在废旧物品造纸活动中的表现和所遇到的问题,经过初次造纸的尝试,孩子们发现我们寻找到的材料很难造出纸来,为什么我们会失败呢?孩子们纷纷猜测,寻找原因,都认为我们撕的纸片太大,太硬,没有被水完全浸泡,所以就失败了。面对孩子们想再次造纸的欲望,老师不仅给予孩子们材料上的支持,还鼓励他们用实践的方式来验证自己的猜想,让幼儿通过亲自实验,发展幼儿的动手能力,加深对纸的认识。在整个探究的过程中,教师自始至终以幼儿的实践操作为核心要点,让幼儿在试错、加以调整、逐步优化的循环当中积累经验,养成主动探究与处理问题的思维习惯。

我将利用“纸张变黑”这一结果,引导他们进行更深入的思考。我们可以一起回顾他们使用的报纸,观察报纸上的油墨,讨论油墨是否是导致纸张变黑的原因。接着,我们可以引入一些新的、颜色更浅或纯白的废纸(如旧白纸、餐巾纸等),引导他们进行对比实验,观察不同材料对最终纸张颜色的影响,从而初步理解原材料对成品性质的影响。为了满足他们对“白色纸张”的期望,我们可以尝试寻找一些更适合造纸的天然植物材料(如植物纤维等)或纯净的回收纸浆,并探索在老师的指导下,是否可以尝试加入少量安全的漂白剂来改善纸张颜色,或者引入天然植物染色等方法,让纸张呈现出不同的色彩。同时,我还会与他们一同查阅资料或观看相关视频,了解中国古代造纸术,拓展他们对传统工艺和科学知识的认识。

教师小结

通过古法造纸班本课程的实践,呈现了从幼儿生活兴趣起步,以问题促进、多样感受、自主研究与文化熏陶为路径的深度学习模式。幼儿在造纸工艺的探究中,不仅提高了观察、操作以及解决问题能力,更在历史追根溯源和实践开拓创新中建立了对中华传统文化的亲近感与认同感。教师应持续探究这一教学模式,为幼儿的全面发展提供支持。

|

幼儿已有经验 |

幼儿的问题 |

幼儿的兴趣 |

|

1.知道纸是多种多样的 2.已掌握折纸、A4 纸、卡纸的使用方法。 3.具备一定的语言表达、绘画记录的能力。 4.具备初步的面对问题时积极尝试、提出问题解决方案的能力。 |

1.纸的种类有哪些?在哪里见过这些纸? 2.纸是怎么来的? 3.用这些不同的纸我们可以做什么? |

1.不同纸张的特性。 2.对于纸起源的好奇。 3.合作游戏的成就感。 |

|

领域 |

项目 |

关键经验 |

|

健康 |

身心状况 |

能够在找寻不同纸的活动中善于发现,转换注意力,在分组寻找纸的时候提高合作意识及能力。 |

|

动作发展 |

在实验、美工、游戏活动中发展大肌肉及精细动作。 |

|

|

语言 |

阅读与书写准备 |

愿意用图画和符号来表示有关“纸张能用来做什么”等相关问题。 |

|

倾听与表达 |

能注意听老师或其他小朋友讲话;听不懂或有疑问时能主动提问;愿意与他人讨论问题,尝试在集体面前分享自己的发现。 |

|

|

社会 |

人际交往 |

有问题时愿意与老师、小朋友合作,在活动中愿意接受同伴的意见和建议。 |

|

社会适应 |

爱护图书及班级图书环境;能认真负责地完成修补、采访、绘画等任务。 |

|

|

科学

|

科学探究 |

能用数字、图画的方式记录;能经常动手动脑大胆操作,主动寻找问题的答案 。 |

|

数学认知 |

学习统计数据的方法,统计纸张的种类和数量。 |

|

|

艺术 |

感受与欣赏 |

在纸浆画中提升艺术感知力,大胆表现美。 |

|

表现与创造 |

大胆运用水粉、纸盘、纸浆等多种工具、材料或不同的表现手法来开展美工创作。 |

|

|

学习品质 |

主动性与做计划 |

在纸的探究过程中,积极主动参与整个活动过程。 |

|

好奇心与内驱力 |

能够保持一颗好奇之心,在好奇心的驱使下进行一系列的探究活动。 |

|

|

解决问题 |

在探究纸的过程中发现问题,通过多种方式去解决问题。 |

|

|

主动性与做计划 |

能够对自己的探究过程进行讲述与反思,能够意识到自己的不足并进一步提出改进方案。 |

在课程结束后,我们进行了反思和总结。

一、兴趣引领,实现问题驱动

兴趣是支撑幼儿主动探究的内在动力,打造问题驱动的教学模式需把幼儿生活经验当作切入点,捕获其对事物的好奇与疑惑,把零散的兴趣点组合成系统的探究主题。教师可借助观察幼儿在日常活动时的即时反馈,筛选出有教育价值的问题,组成“发现问题—提出假定—实践查核—总结进步”的探究线索,让幼儿在处理真实问题的过程中唤起深度学习的主动性,培养批判性思维及解决问题的本领。

二、多维联动,创设多元体验

幼儿深度学习离不开多感官、多通道的体验感知,开辟多元体验需整合语言、科学、艺术、社会等多领域相关内容,采用阅读、观察、操作、合作等多样化的活动形式,推动幼儿在沉浸式体验中形成知识、提升水平。教师需深度挖掘古法造纸蕴含的多样教育价值,筹备跨领域的体验活动,引领幼儿从多种维度感受造纸工艺的科学性、艺术性及文化性,促成认知、技能和情感的综合进步。

三、实践赋能,促进自主探究

实践操作是幼儿实现深度学习的关键载体,搭建自主探究教学模式要为幼儿留出充分的动手尝试空间,激励其于反复操作里察觉问题、提出臆测、验证假说,搭建“做中学、学中思、思中创”的学习闭合循环。教师需扮演起观察者、引导者的角色,在幼儿实践进程中捕捉关键问题,采用追问、示范、提供物资等形式支持其探索,促使幼儿在自主攻克问题的过程中提升科学思维及实践创新能力。

四、文化浸润,拓展深度融合

传承传统文化需摆脱表面的工艺模仿,努力挖掘其背后的历史文化价值、哲学思想与民族精神内涵。实施深度融合教学拓展,需将古法造纸跟中华文明的脉络相互联结,凭借历史探寻根源、技艺现场体验、价值进一步延伸等途径,让孩子们在体悟工艺之美的同时,理解造纸术作为四大发明之一的文化内涵,培养民族归属感和文化传承意识。教师需将现代教育理念跟传统文化精髓结合起来,使古老技艺在当代幼儿教育里重焕生机。

我们支持幼儿成为“造纸”活动的主人,让他们进行探究式学习,幼儿在学习中发现——探索——思考——行动——再发现。我们关注、呵护他们的好奇心和求知欲,让他们从被动学习转变为主动学习,由接受性学习转变为探索性学习。基于问题教师给予幼儿更适宜的支持与探索机会,鼓励幼儿在亲身体验中发现问题、解决问题、梳理经验,并从中体验成功的喜悦。我深刻体会到,“师生共同体”的重要性,教师的支持与引导在每个环节中无疑是灵魂所在,使得原本看似单调的课程充满了活力。

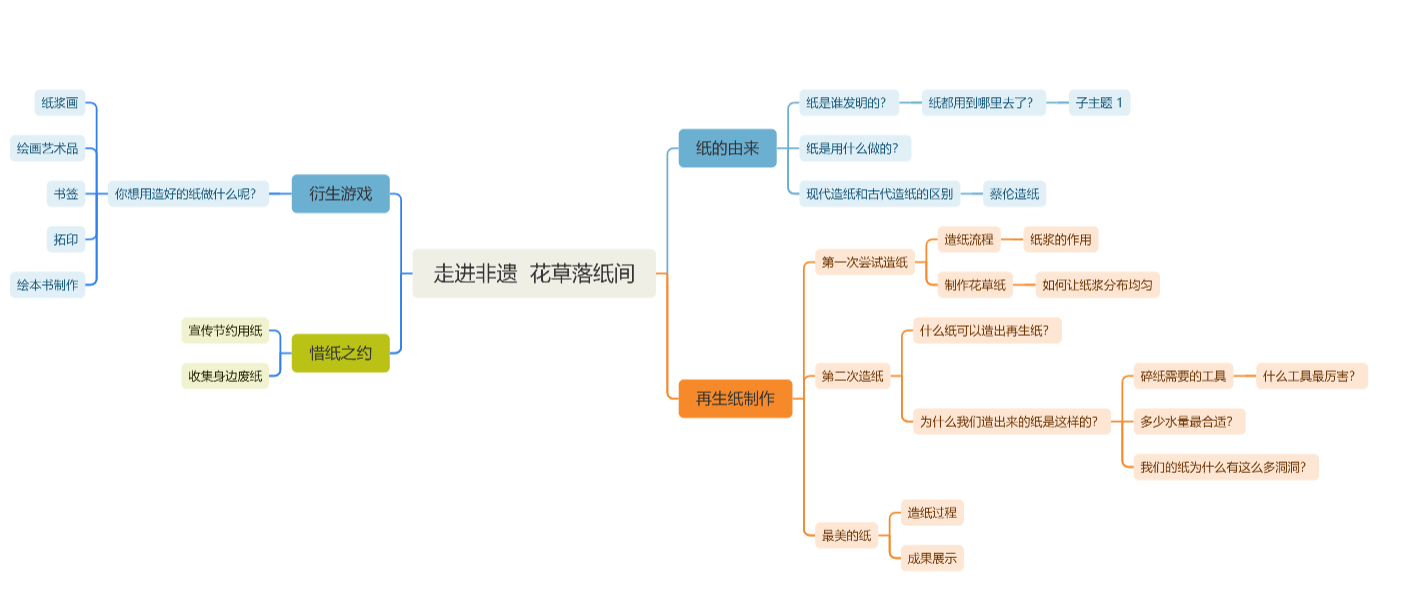

主题实施网络图

图24主题活动实施网络图