活动背景

一次午休起床后,我们像往常一样给小女生梳头,当我给萌萌编麻花辫时,一个小朋友的声音传进了我的耳朵,于是,一段关于编织的故事就开始了……

图1、图2 给小朋友扎的麻花辫

豆豆说:老师,麻花辫好好看,我也想编麻花辫!

彤彤说:麻花辫怎么编呀,我让妈妈也给我编……

身边好几个小朋友争先恐后的举手表示都想编,于是根据孩子们的兴趣点,我们开启了关于编织的探索之旅……

《3-6岁儿童学习与发展指南》中指出:每个幼儿的心里都有一颗美的种子,幼儿艺术领域的学习在于充分创造机会和条件,支持幼儿进行艺术表现和创造,从而发现美、感受美、创造美。《幼儿园保育教育质量评估指南》中也提出:教师应善于发现各种偶发的教育契机,能抓住活动中幼儿感兴趣或有意义的问题和情境,能识别幼儿以新的方式主动学习,及时给予有效支持。根据中班幼儿的年龄特点和手部精细动作的发展程度,引导幼儿围绕编织展开寻找,了解不同的编织种类、形式及不同材料的编织,引起幼儿的兴趣共鸣,原来编织就在我们身边。

一、走进编织

(一)绘本知编织

璐璐:什么是编织呢?

奇奇:编织就是可以用线编东西。

雯雯:编织就是一根一根毛线穿在一起。

朵朵:编织就是绕一绕。

大家你一言我一语,讨论着编织的奥秘。于是我们通过分享绘本《织毛线的多多》和《编织在衣服里的奥秘》,来帮助孩子了解关于编织的秘密:编织是中华民族传统手工艺术,通过将不同的材料相互交错或钩连,用穿插、缠绕、打结等方法组织起来,创造出各种纹理、图案和结构。编织在生活中非常常见,如衣物、饰品、家居用品、篮子、地毯等。不妨一起找找生活中的编织吧!

图3《织毛线的多多》 图4《编织在衣服里的奥秘》

(二)幼儿园的编织物

为了进一步激发幼儿对编织的探索欲望,于是我们开始了一场“寻找编织物”的欢乐活动,孩子们在家幼儿园各个地方尽情地寻找、观察、探索和发现。

育育:看!我们爱玩的攀爬架是编织的!

涵涵:我们足球场的球门是用绳子编织出来的

瞧!楼梯边操场上、通道上……幼儿园的每个角落都有小小编织调查员的身影,让我们一起来看看吧!

图5、6、7 寻找编织物

(三)编织材料大探秘

在了解了什么是编织后,孩子们都跃跃欲试。于是,我们发动家长资源,共同收集编织材料——毛线(毛线照片)。另外,我们也在班级针对“编织需要的材料”进行了讨论,并将这些材料进行了记录。

|

木棍 |

剪刀 |

棒冰杆 |

|

毛线 |

扭扭棒 |

毛球 |

图8 编织需要的材料

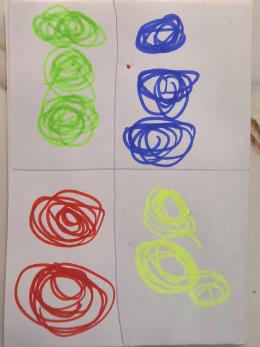

收集过来的毛线各种各样,有的粗有的细,有的软有的硬,还有各种不一样的颜色。 面对一筐杂乱无章的毛线,孩子们表示:可以像建构区分类积木一样,把毛线进行分类。那按照什么标准分类呢?

小刘说:毛线的颜色有很多,那就按照颜色吧,黄色的放在一起,红色的放在一起,反正就是相同颜色放一起。

涵涵说:粗的放在一起,细的放在一起。

彩彩说:漂亮的和丑的分开放。

图9 按粗细分类 图10 按颜色分类

大家的想法都很有道理,孩子们决定使用站队的方式进行表决,结果是:按照颜色分类。但是在分类的过程中,孩子们发现相同颜色的粗细毛线放在一起,还是有点混乱。我顺势提问:怎么样才能让毛线看起来更加整齐呢?经过一番思考,孩子们调整了方式:先进行颜色分类,然后用小框装细毛线、大框装粗毛线,分开摆放。

经过孩子们的一番调整,我们的材料柜算是初步完成了。

图11、12 整理后的材料柜

幼儿通过多感官体验构建了对编织的立体认知。初期绘本共读环节,孩子们用童言童语解读编织含义,自然产生了对传统工艺的探究兴趣。当开展“编织物大搜索”时,幼儿化身环境观察员,发现攀爬架、球门等日常物品中的编织元素,将抽象概念与具体实物建立联结,体现了《指南》中“引导幼儿感知生活中数学的有用和有趣”的教育理念。在材料探索阶段,幼儿通过摸一摸、看一看,深入了对“软硬”“粗细”的切身体会。另外,幼儿能迁移班级区角分类的方式,尝试将毛线材料等进行分类摆放,并在实际操作过程发现问题、解决问题,调整和优化摆放方式,进一步展现了幼儿迁移经验、举一反三、灵活运用的能力。

教师的思考与支持

教师通过丰富且有趣的绘本,以图文并茂的方式将抽象编织技艺转化为幼儿可理解的语言,既满足“喜欢听故事,看图书”的语言发展目标,又悄然播撒传统文化的种子。当幼儿对编织产生兴趣时,教师及时抓住教育契机,立即组织“幼儿园寻编记”,引导幼儿观察、发现,在真实情境中建立“编织与生活”的联结,践行指南“支持幼儿在接触自然、生活事物中积累有益经验”的理念。当幼儿尝试分类时,教师提供纸笔支架,既保护了前书写兴趣,又让思维过程可视化。整个过程教师始终以“支持者”身份退后,通过开放性提问“怎么样才能让毛线看起来更加整齐呢?”激发幼儿自主探究的能力,并通过实践操作寻找解决办法。

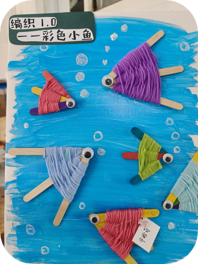

(一)编织1.0——小鱼、蝴蝶

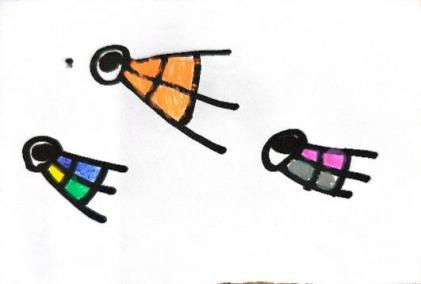

有了对编织材料的了解和认识后,我们又带领孩子欣赏了部分编织作品。精美的作品更是激发起了孩子们的创作欲。考虑到孩子们时第一次接触编织,因此我们从简单的编织——小鱼、蝴蝶入手,让孩子们在动一动、玩一玩中培养编织的兴趣。孩子们也迫不及待的画出了自己的编织设计图。

图13、图14 小鱼、蝴蝶设计图

小鱼是用三根雪糕棍巧妙组合成的“鱼骨支架”,经过老师的示范与讲解,孩子们较快的掌握了编织方法:上下缠绕法。第一次编织,孩子们的动作显得有些笨拙,但是巩固不负有心人,经过一声声“老师老师”之后,小鱼的身体也初见雏形。

图15、图16、图17 编织小鱼

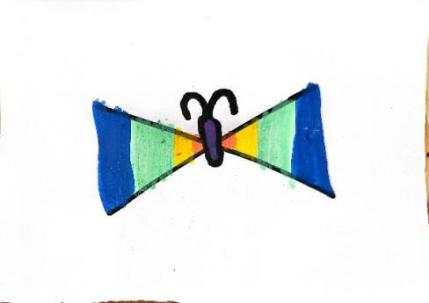

而蝴蝶则是用两根冰棒棍交叉成的“X”型结构,孩子们从交叉点开始,向两侧对称地缠绕毛线,编织出了五彩斑斓的蝴蝶翅膀。

图18、图19、图20 编织蝴蝶

在初次编织中许多的问题也随之出现:

(1)在编织的时候发现手中的毛线有时候会缠绕起来,需要花费时间去整理,有时候打成死结。那我们该如何把毛线理顺,不让毛线乱乱的呢?

图21 毛线缠绕木棍上 图22 两人合作整理毛线

(2)我的线刚绑上去,一动就会滑下来。谁能帮我绑一下线呀?贝贝小朋友遇到了一个难题——毛线老是掉怎么办?

经过一段时间的编织练习,孩子们成果“显著”,为了增强孩子们的自信心,我们将共同将作品展示在编织区。

图22 小鱼、蝴蝶作品

(二)编织2.0——伞面编织

孩子们对编织的兴趣愈发浓厚,每一次动手尝试都能让他们获得成功自信的体验。于是,我们适时提升了难度,在编织区投放了纸伞骨架。伞的骨架能做什么呢?孩子们纷纷提出了疑问。追随着孩子的好奇,我们共同欣赏了美丽的纸伞编织。这一下,孩子们的好奇心彻底被激发起来!这么大的一个伞面应该如何编织呢?

奇奇:肯定是一圈一圈的绕起来。

小许:像编织小鱼一样,一上一下一上一下。

于是,我邀请小许上前来给大家示范。考虑到伞的骨架上有目次,所以我先给小许戴上手套,然后固定好毛线的一端,小许开始操作起来,下面的小朋友也帮着小许一起喊起了口诀:上、下、上、下……虽然刚开始小许的动作有点生疏,但是编织了几圈后便慢慢熟练起来。

图23 小许编织伞面

看着孩子们高昂的兴趣,我们又增添了一些大小不一的伞面。

图24、25 编织各种大小的伞

追求完美的雯雯,发现缠绕后的毛线总是松松垮垮地垂下来,不太美观,于是经验“丰富”的小许悄悄告诉她:你在编织的时候一定要把毛线拉紧,这样伞面就好看了。有了同伴的帮助,雯雯调整了方法,顺利地编织起来。

而朵朵编着编着就发现自己漏掉了好几个伞骨,而且在交叉点时容易弄错方向。她有点着急,甚至想要放弃。旁边的彤彤对朵朵说:编的时候按照相同的方向一根一根编,不然就会漏掉了,伞就不好看了。听了彤彤的话,朵朵害羞地低下了头,休息了一会儿继续编织起来。

为了帮助后期小朋友能编织出好看的伞面,孩子们决定记录并分享自己的发现。

图26 把毛线拉紧 图27 按顺序缠绕

伞面编制完成后,孩子们又利用班级美工区的材料给伞面添加各种装饰。经过几天的努力,孩子们的编织伞,终于完成了。我们把伞作为吊饰进行装饰,伞随着风轻轻转动,铃铛也随着发出悦耳的声音。

图27 成品吊饰伞

幼儿的经验与学习

幼儿通过渐进式挑战实现了手脑协同发展。初期运用雪糕棍搭建立体支架,以“上下缠绕法”编织小鱼时,孩子们自然习得了空间架构概念。当毛线缠绕混乱引发合作需求,幼儿自发探索出"缠绕木棍"与"双人协作"的理线策略,在解决实际问题中培养了统筹协调能力。挑战伞面编织时,戴手套的安全意识、交叉点缠绕的精细动作及装饰创意,完整呈现了"观察-模仿-创新"的学习闭环。

教师的思考与支持

教师以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指引,通过多维度支持促进幼儿全面发展。首先,教师创设开放式材料环境,提供雪糕棍、扭扭棒、纸伞骨架等材料,支持幼儿自主设计小鱼、蝴蝶等造型,在动手操作中发展空间感知与精细动作能力,符合指南“创造条件和机会促进幼儿动作灵活协调”的目标。当幼儿遇到毛线缠绕问题时,教师鼓励同伴之间的互帮互助、以强带弱,共同寻找问题的解决办法,同时引导幼儿将问题及办法进行记录分享,为其他幼儿提供经验。最终,教师将作品转化为环境装饰,让幼儿在欣赏同伴创作中发展审美表达与成就感,体现指南“重视幼儿学习品质培养”的核心精神。

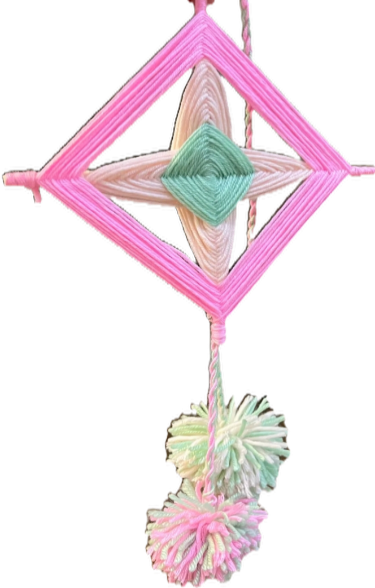

在前期和家长共同收集编织材料时,有的家长和孩子一起尝试了曼达拉编织,于是关于曼达拉的探索在班级里逐渐蔓延开……那曼达拉到底是什么呢?第二天,我展示了编织好的曼达拉让孩子们欣赏,有的说曼达拉像一个飞盘,有的说想蜘蛛网,有的说像放在餐桌上的垫子……看着孩子们期待满满的眼神,我决定和孩子们一起了解曼达拉的故事。曼达拉,又名“上帝之眼”,以吉祥图腾和祥瑞之兆的寓意存在印第安文化之中,它既是一种民族文化的象征,又是一种祈愿工具。听完故事,孩子们的编织兴趣也更加强烈了。

在观察的过程中,孩子们发现曼达拉的编织需要用到新的材料:长木棍。不过,有了前面的编织经验,好像操作起来也没有那么复杂了。

(一)“常规”曼达拉

“我想编一个彩虹色的曼达拉”、“我喜欢绿色,我要编绿色的曼达拉”、“我要编红色的”……既然孩子们都在畅想自己的作品,那不如大家先来设计自己的曼达拉吧!

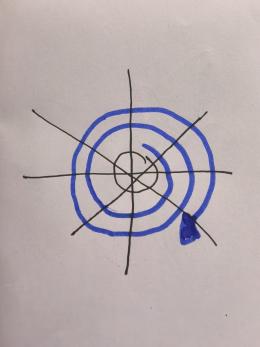

图28、图29 曼达拉设计图

看起来简单的曼达拉,但是操作起来确困难重重。

哈哈:我把木棍摆好了,但是它一直在移动,不好固定。

欣欣:这个毛线要怎么固定上去呢?

果然是万事开头难呀,孩子们在第一步就被难住了。于是,我拿着曼达拉的成品让孩子们继续观察和讨论,不一会儿孩子们便想出了一些办法。但是这些方法是否可行呢?我鼓励孩子们对这些方法进行验证。

|

问题 |

解决方法 |

|

|

1.木棍无法固定 |

方法1:打结缠绕 |

方法2:胶枪固定 |

|

缺点 |

需要掌握打结的办法,而且打结较难操作。 |

需要老师帮忙操作,有些麻烦 |

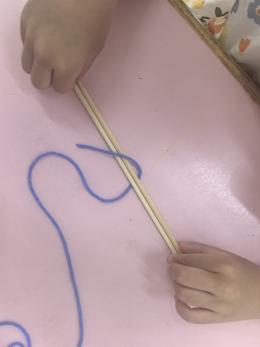

尽管如此,在没有找寻到更合适的方法之前,我们就用学习打结的技巧吧!鉴于孩子们完全缺乏打结的经验,我便给幼儿示范打结的方法,经过多次的练习,孩子们也勉强掌握了方法。

开头的问题解决了,孩子们便正式开始编织。虽然有了前期编织伞面的经验,但是曼达拉这种按顺序依次缠绕的方法对孩子们来说还稍许有些困难。编织的时候总是绕错顺序,编织出来乱七八糟的。面对这个问题,我想“伞面编织小达人”彤彤最有发言权了。

|

问题 |

解决方法 |

|

2.绕的时候会忘记顺序。 |

|

按照彤彤的方法,孩子们的编织又得以继续。但是当孩子们中途想更换颜色时,他们又陷入了困境:两种不同颜色的线如何连接呢?一根绳子的打结已经学会,那两根绳子又该怎么操作呢?于是,我通过观看视频、手把手教学等方式,教给了孩子们两种打结方式。但是经过孩子们的实际操作和练习,觉得方法1是最适合自己的打结方式。

|

问题 |

解决方法 |

|

|

3.两种颜色的线怎么连接在一起? |

|

|

曼达拉的编织如火如荼的进行着,编织区也一度成为了孩子们最喜欢的区域。一天,正玩着编织区的哈哈走了过来,哈哈激动地说:老师,我发现了一个新的办法,可以不用打结就固定好毛线和木棍。我邀请哈哈为我展示:先把木棍对齐放好,然后用先缠绕,缠绕的时候一定要压住线头,绕过几圈后将木棍交叉,换一个方向继续缠绕,木棍就被牢牢的固定住了,而且毛线也就顺势缠了上去。在区域游戏地点评环节,我邀请哈哈给班级小朋友进行操作讲解,没想到这一方法得到了小朋友们的一致点赞。

当孩子们的问题都被解决后,曼达拉的编织也走向了成功!

图30 曼达拉作品

(二)“立体”曼达拉

自从孩子们掌握了曼达拉的编织方法,每一天都很期待区域游戏。偶然的一天,孩子们像往常一样编织着、交流着,小刘突然拿着他的“曼达拉”走了过来,“刘老师,你看看我的曼达拉,怎么有点奇怪呢?”我看了一眼小刘,又看了看他手中的作品,惊讶地说:是的呀,别的小朋友编的都是一个平面,你的怎么编出了两层呢?“我也不知道我是怎么编的了,但是我想把他拆掉重新编呀!”这时候,别的小朋友也注意到了小刘的作品,大家看了又看,纷纷表示这个两层的曼达拉也挺好看的,有的小朋友还问起了小刘是怎么编织的,也想学一下。

图31 两层曼达拉

听到小朋友们对两层的曼达拉的夸赞,原本想拆掉重新编织的小刘脸上露出了笑容:“哎呀,我来想想我是怎么编的。”于是小刘回到编织区认真研究起来。

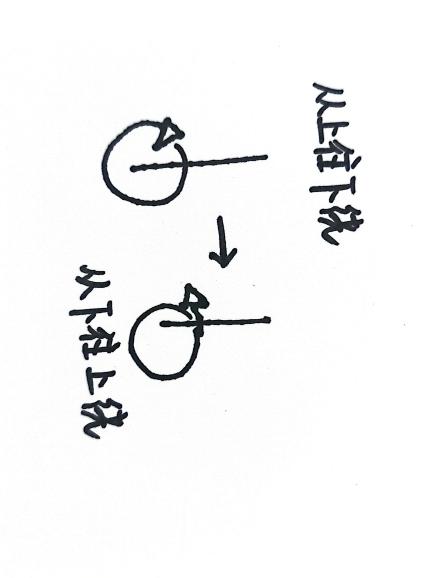

在与同伴的不懈努力下,他终于“研究”出了办法:“我在刚开始编织的时候,是从木棍的下面往上缠绕一圈,只要在编的时候,换成从上往下缠绕,就可以编出第二层了。”小刘边说边演示着。渐渐的,这个双层曼达拉的编织方法也开始“流行”起来。

图32、33 完成的立体曼达拉

(三)“花式”曼达拉

经过一段时间的练习,孩子们的编织技能更加熟练了。他们不再满足于简单的图案和色彩搭配,而是渴望尝试更具挑战性的编织方法。这一天,我悄悄在编织区投放了一款“不一样的曼达拉”。“这个也是曼达拉吗?中间看起来像一个花心,好漂亮!”眼尖的宁宁观察着手中不一样的曼达拉。顿时,编织区里围了好多小朋友,孩子们都很好奇这个不一样的曼达拉到底是怎么编出来的。

图44 花式曼达拉

彩彩说:我看中间像4个箭头。

熙熙说:中间的那个花心,像妈妈教我写的十字,一横一竖。

柯柯说:这个形状不就和刚开始木棍的形状一样吗?

经过柯柯这么一描述,欣欣突然有了灵感:我知道了,你看它后面的线,是直的,我猜他是上下上下绕的。

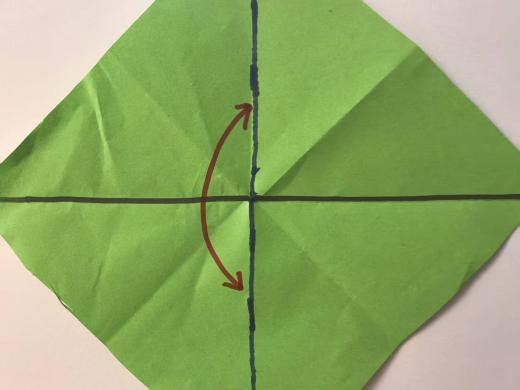

欣欣的描述有点抽象,我便邀请她上前来给大家比划一下方向,这下孩子们都似乎有点明白了。为了让孩子们理解的更加透彻,于是,我通过折纸引导孩子们了解了“对称”的关系,也通过实际操作感受对称的空间结构。

图43 对称认知 编织曼达拉

有了对空间概念的深入了解,孩子们在编织时也更加的得心应手。渐渐的,编织作品积攒的越来越多,那不如为孩子们办个“展”吧!

图44曼达拉作品

幼儿展现了从简单到复杂的认知跃迁与技能进阶。初期尝试曼达拉编织时,在“木棍固定”“绕线顺序”等实际问题中,主动探索并找到了“缠绕木棍加固”“符号标记顺序”等策略,同时用图画记录解决过程,体现了《指南》中“具有初步的探究能力”的发展目标。当挑战对称缠绕法时,孩子们通过系统讲解了解了上下对称、左右对称,也在实际操作的过程中感受了对称的空间架构。整个过程幼儿不仅实现了编织技法从“平面缠绕”到“立体对称”的跨越,更在“设计-试错-优化”的闭环中,发展了“独立思考、敢于创新”的高阶思维。

教师的思考与支持

当幼儿遭遇“木棍固定”“绕线顺序”等操作瓶颈时,教师没有直接介入,而是以“支架者”身份抛出开放性问题:“为什么木棍会摇晃?怎样让线条找到回家的路?”,这种提问方式既保护了幼儿的探究欲望,又引导他们通过讨论、图示记录等方式自主建构经验,体现了《指南》中“支持幼儿与同伴合作探究与分享交流”的理念。整个过程教师始终以“幼儿在前,教师在后”为原则,将编织活动转化为数学认知(对称规律)、艺术表现(色彩搭配)与社会交往(合作解决问题)的整合学习场域,让编织活动真正成为促进幼儿全面发展的载体。

四、趣玩编织

经过一段时间的曼达拉编织,孩子们的兴趣似乎有所减弱。于是,我利用扎头发的机会,带领孩子们开启一场更具挑战性的编织之旅——三股辫编织。

午睡后,我给每个女孩子都变扎了麻花辫,孩子们瞬间被吸引住了,眼睛很多孩子及时表达了想法:老师,我们可不可以用毛线编织麻花辫呀?我给予了非常肯定的回答。和孩子们一起确定好毛线的数量后,我开始示范操作。示范结束,孩子们跃跃欲试。但是在尝试的过程中,问题接踵而至。

图45 三股辫示范讲解

“老师,这三根线总是缠在一起,我都分不清哪根是哪根啦!”小宇着急地喊道,手里拿着乱成一团的毛线,脸上满是无奈。

“我也是,我编着编着就变成了一团乱麻,根本不像你编的那样整齐。”萱萱也皱着眉头,看着自己手中“惨不忍睹”的作品,有些沮丧。

面对孩子们的困惑,我没有直接告诉他们答案,而是又慢动作讲解了一番,同时让孩子们注意观察老师的动作及编织的顺序。经过仔细又认真的观看,孩子们似乎得出了答案:

图46、47 三股辫编织步骤

孩子们纷纷赞同这个办法,也开始在编织区行动起来。

图48、图49 编织三股辫

随着编织的进行,孩子们逐渐掌握了三股辫的基本编法,动作也越来越熟练。他们开始发挥自己的创意,为三股辫增添各种独特的元素。有的孩子在三股辫上系上小铃铛,编织时会发出清脆悦耳的声音;有的孩子用不同颜色的毛线编织出渐变效果的三股辫,就像一道绚丽的彩虹。

图49 铃铛进行装饰

教室里摆满了各种各样精美的三股辫。每一件作品都凝聚着孩子们的心血和创意。

图50 三股辫作品

幼儿的经验与学习

幼儿通过三股辫编织实现了多领域能力融合发展。初期操作时,幼儿因“毛线缠绕”产生认知冲突,教师通过“怎么样可以让线不缠在一起呢”的提问引发深度思考。幼儿自发提出“左右手分别握住左右两边的绳子”的解决方案,将数学“对应”的概念自然融入编织,体现了《指南》中“利用生活和游戏中的实际情境激发幼儿探究兴趣”的理念。在创意装饰环节,幼儿为三股辫添加铃铛、渐变毛线等元素,既发展了“小肌肉动作的精确性”,又在与艺术领域的跨界组合中展现了艺术感知能力。整个过程幼儿从“问题发现者”成长为“解决方案设计者”,在编织游戏中实现了手脑协同、创想共生的学习进阶。

教师的思考与支持

教师通过“问题驱动+材料支持”双策略促进幼儿深度学习。当幼儿遭遇“三股线缠绕”的操作瓶颈时,教师以提问引发认知冲突,既保护了幼儿的探究欲望,又推动他们通过小组讨论、工具创新(如彩色夹子标记法)自主建构经验,践行了《指南》中“支持幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验”的理念。在创意延伸环节,教师提供铃铛、渐变毛线等低结构材料,鼓励幼儿进行创作,使三股辫从单一的手工作品跃升为跨领域学习的载体,充分彰显“玩中学”的教育智慧。

教师小结

本学期编织课程的开展,对于幼儿来说,是一次具有深度的体验式学习项目,对于教师而言,也是一次学习“如何利用课程项目构建儿童学习支架”的探索活动。

首先,编织活动是幼儿亲身体验和操作的活动。对于幼儿来说,每一次动手编织都是直接感知、实际操作,在这样的亲身体验中,不仅能增强幼儿对编织的认知,还能锻炼幼儿手部的精细动作、培养幼儿的专注力和耐心程度。编织过程中出现的问题,对幼儿来说也正是学习的良好契机。发现问题、同伴间的讨论互助、找到解决方法、验证方法等,都能增强幼儿的经验,发展幼儿的问题解决能力和自主学习能力。另外,孩子们在活动中设计编织图案、优化创新编织方法,也是幼儿在编制活动中深度学习的体现。纵观整个活动,幼儿在兴趣和问题的不断驱动下全身心地投入学习,并在深度学习中不断重组自身对编织的认知、丰富自身的情感以及提升自身的问题解决能力。

其次,教师在编织活动中也是一位学习者。儿童的学习不仅需要材料的支持,更需要教师为其提供环境的支持、经验的支持。在材料支架的建构上,教师鼓励幼儿和家长共同收集编织材料,并根据活动的开展需要不断提供新的、有难度进阶的材料,以满足幼儿不同阶段的编织需求。另外,教师充分发挥环境的隐形育人功能,为幼儿构建真实的、可以感触的环境支架。编织活动是五彩斑斓的,且幼儿对鲜明的色彩有较高的感知度,所以在活动初期,教师为幼儿初步创设了彩色的编织环境。随着活动的不断开展,作品也越发丰富,教师与幼儿共同呈现不同形式的作品展(吊饰、墙面呈现、摆台等),让幼儿在所采的环境中获得丰富的感官刺激,同时帮助幼儿获得自尊、自信。在经验支架的建构上,教师通过编织麻花辫为幼儿提供先行经验支持,同时通过寻找身边的编织物、对多种毛线的分类归纳、以及编织经验的迁移和运用,多维度帮助幼儿形成系统且连续的编织经验,从而促进幼儿在编织活动中的经验习得。

虽然编织活动已经陆续开展了一个学期,但是仍存在一些不足,比如有的幼儿对于编织活动兴趣度不高,那么该如何让所有幼儿都能参与到活动中来,也将成为接下来需要关注的点,相信在后续过程中,这些问题能得到较好的改善,也相信孩子们会有更多的学习和成长。

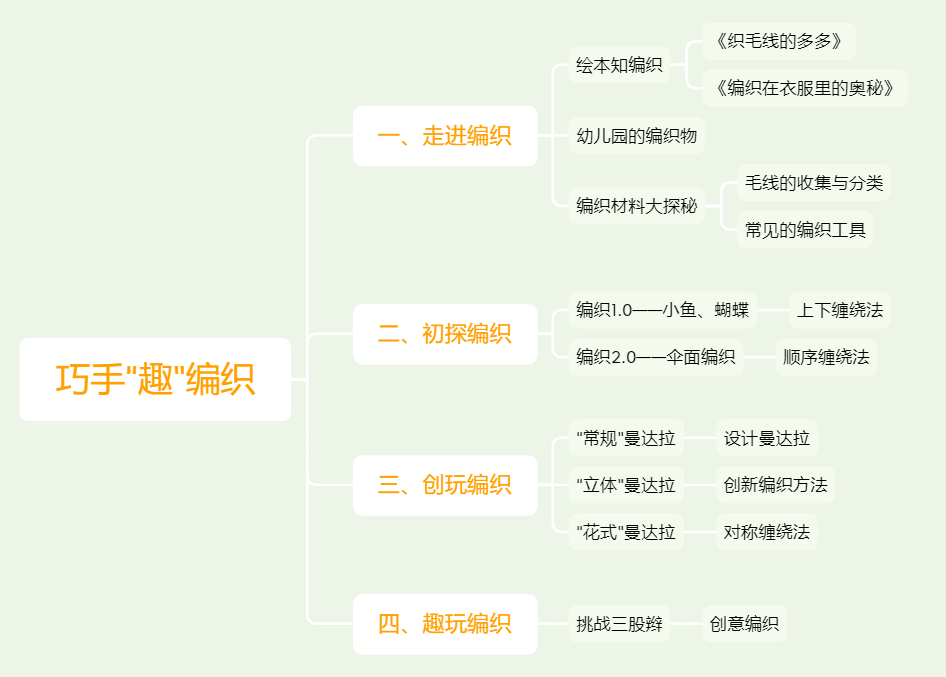

主题实施网络图

图51 主题活动实施网络图