活动背景

一天,区域游戏结束后,朵朵和柯柯谈论起了今天的游戏。

朵朵:柯柯,我今天在美工区发现了很好玩的东西。

柯柯:是什么呀?

朵朵:是彩泥哦,彩泥好好玩,我今天做了许多小鸭子。

柯柯:哇,我也想玩。

朵朵:那我们下次一起去美工区玩彩泥吧!(图1)

图1 快乐的小鸭子

故事一:1.0彩泥篇《与“泥”相遇》

活动一:讨论——认识彩泥

彩泥是什么样的?摸上去是什么感觉呢?一说到彩泥,孩子们都开启了“小话痨”模式,纷纷说起自己在玩彩泥时的发现、制作的作品以及制作中遇到的诸多疑问。

媱媱说:彩泥是软软的。

可可说:彩泥有好多颜色。

小志说:彩泥可以拉成长长的。

桓桓说:彩泥可以压得扁扁的,好好玩。

阳阳说:老师,可可说她今天做了一个七色花,我也想做。

露露说:哇,我也想做七色花。

孩子们取来了彩泥,尝试着做七色花。他们把彩泥放在小手里,让彩泥在小手里转一转。

可可:露露,你要用力一点啦!你的太扁了。

露露:好的好的,我知道啦!

彩泥在孩子们的小手里旋转用力,一个个小圆球团好啦,插上小棍。哇!我们的七色花完成啦!(图2)

图2七色花

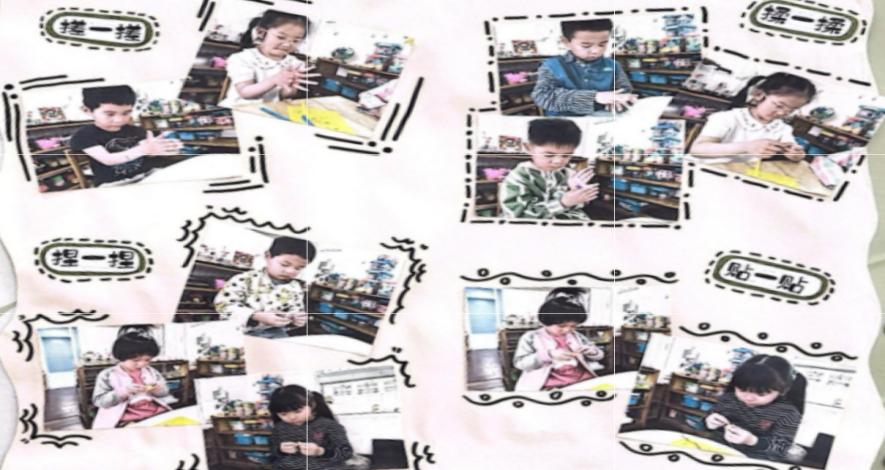

活动二:与“泥”畅玩

彩泥除了揉成小圆球,做成“棒棒糖”,还能变成什么样子呢?快来看彩泥在孩子的小手上变!变!变!

1.搓一搓

看,我们不止可以用手掌搓长条,我们的手指也可以哦。

2.捏一捏

左手捏一捏,右手捏一捏,我的手指变魔术!

3.揉一揉

搓一搓,揉一揉,小小装饰用手指。

4.贴一贴

你知道小动物的眼睛是怎么做出来的吗?告诉你,是贴上去的!(图3)

图3 与“泥”畅玩

活动三:颜色变变变

又是区域游戏时,孩子们在制作彩泥作品时又有了新的发现。

宸宸:老师,我把两个颜色混在一起了!我把红色和白色混在一起了,彩泥的颜色变了!你看变成粉色了。

老师:是的,两种不一样的彩泥混合,可以有新的颜色哦。

宸宸:那黄色和蓝色的彩泥合在一起会变出什么颜色呢?

老师:你们可以试一试呀。

于是,孩子们开始尝试将两种不同颜色的彩泥混合在一起。但是,问题很快就又出现了。

铭铭:老师,为什么我的彩泥还是两种颜色呢?

沁沁:铭铭你看,我的不会。

铭铭:沁沁,你是怎么做的呢?

沁沁:我就一直拉长,再揉一下,拉长,再揉一下,就好啦!

铭铭:好吧,那我再试一试吧。

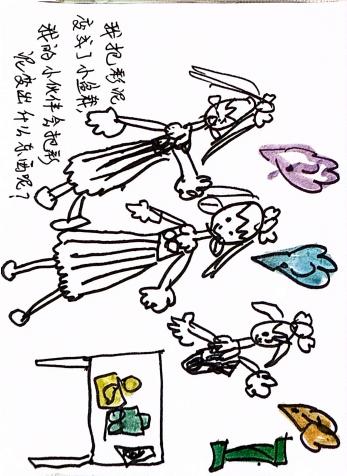

两种不一样的彩泥混合,真的会变出新的颜色。

我把红色和蓝色混合在一起,变成了紫色。

我用红色和黄色变出了橙色。

我的绿色是用黄色加上蓝色。(图4)

图4 颜色变变变

孩子们对彩泥的兴趣浓厚,表现出强烈的好奇心和探索欲望。他们通过触觉感知彩泥的质地,描述其柔软性和多样性,这表明他们在感官体验方面已有初步经验。同时,孩子们能够主动分享自己的创作经验和成果,说明他们具备一定的表达能力和自信心。然而,在制作过程中,部分幼儿如露露需要更多的指导和支持,才能顺利完成作品。在第二个活动“与‘泥’畅玩”中,孩子们通过搓、捏、揉、贴等多种方式操作彩泥,展现了丰富的想象力和创造力。这些动作不仅锻炼了手部肌肉的发展,还促进了精细动作技能的进步。尤其是通过手指搓长条、左右手交替捏压等练习,幼儿逐渐学会了控制力度和方向,这对于提高协调性非常有益。当孩子们开始尝试混合两种不同颜色的彩泥时,他们发现了色彩变化的秘密,这种现象让他们感到既惊讶又兴奋。这一过程充分体现了幼儿对于科学探究的热情,同时也反映了他们正在逐步形成逻辑思维能力。

教师的思考与支持

探索是孩子的本能,好奇、好探究是孩子与生俱来的特点。当孩子们初次玩起彩泥时,他们在捏、拉、玩等多种操作体验中充分感知了彩泥的特性,并能大胆地说出感受。他们对彩泥能做出什么物品很感兴趣。渐渐地,幼儿彩泥的制作技巧从手臂到手掌,从手掌到手指,是幼儿从大肌肉运动到小肌肉运动的进步。随着对彩泥的不断操作、玩耍,孩子们的手艺将会从粗糙逐步到精细。《幼儿园教育指导纲要(试行)》中指出:教师要善于发现幼儿感兴趣的事情中所隐含的教育价值,把握时机,积极引导,拓展幼儿已有经验,实现以教师为中心向以幼儿为中心的转变。当注意到彩泥混色捕捉了孩子的兴趣点,我们追随孩子的兴趣与探索需求,鼓励孩子们自由探索,并引导他们用图表的方式记录下两种彩泥混色后的变化。在彩泥混合的过程中,孩子们既发现了颜色变化的奥秘,同时在尝试中不知不觉地知道了不同颜色彩泥混合后会变成另一种颜色的彩泥,体验到了彩泥的混色变换美。《3-6岁幼儿学习与发展指南》(以下简称《指南》)中指出,教师应培养幼儿敢于想象与创造的良好学习品质。当我们捕捉到孩子对彩泥的兴趣点,我们与孩子们共同探讨彩泥的基本特征和多种玩法,并为其提供探究材料支持孩子的探究实验,从而引导孩子获得新经验。在幼儿探索彩泥的过程中,我们努力做好幼儿活动的引导者、支持者、参与者,与孩子共同尝试,分享探索彩泥的乐趣和成功的喜悦。让一块小小的彩泥,在孩子的手里不断变出与众不同的花样!

故事二:2.0陶泥篇

活动一:初识陶泥

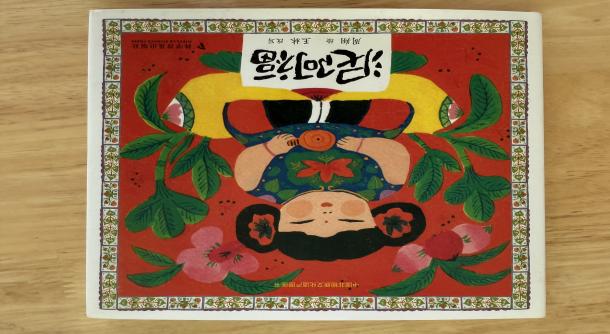

班级的孩子,越来越喜欢用粘土制作手工。他们会用粘土制作鸟、兔子、熊猫、人、水果等造型。为了鼓励、支持、推动孩子们制作更多的粘土造型,我们和孩子们一起创设了“泥趣坊”,并投放了《泥娃娃》绘本故事书。伴随着绘本的阅读,孩子们对书中的泥人“阿福阿喜”的形象十分喜爱。他们相互交流,表达对“阿福阿喜”的感知。围绕着泥人“阿福阿喜”从哪里来?是采用了哪种材料?又是如何制作出来的?孩子们彩泥地喜爱逐渐转向了陶泥,开启了陶泥制作、陶泥游戏活动。(图5)

图5 特色区泥趣坊&绘本故事《泥娃娃》

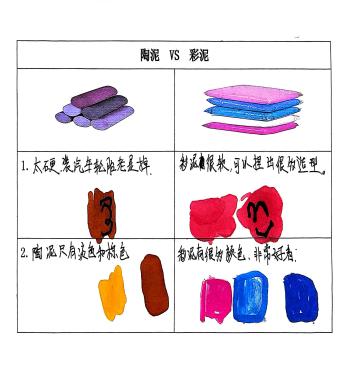

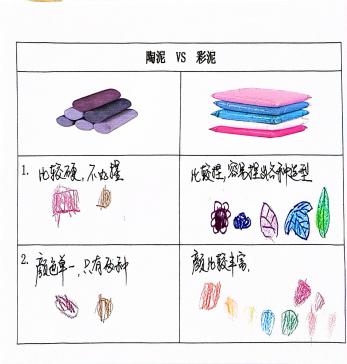

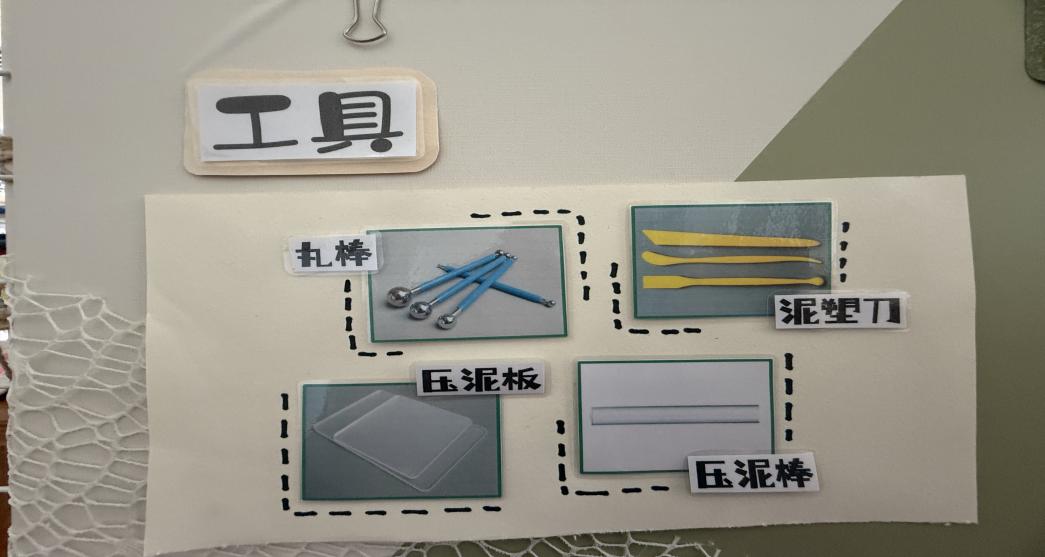

1.陶泥调查表

陶泥和彩泥一样,都是泥吗?它们有什么不同?又有哪些地方相似?通过调查,孩子们发现陶泥是一种有湿性、粘性、韧性、可塑性的材料。与彩泥不一样的是自然的泥土,它的颜色没有彩泥丰富,但是要比彩泥硬了许多。依据孩子探索的需要,我们及时为孩子们采购来了陶泥投放进材料柜中。孩子们通过观察和触摸,对陶泥和彩泥的触感和特性有了更直观的认识。孩子们发现陶泥的质地更加细腻、柔软,粘性也更强。后面孩子们还回家和爸爸妈妈一起查询了资料发现:陶泥是经过特殊处理的泥土,更适合用来进行精细的塑形和雕刻,而且经过烧制后能够变得坚硬和持久。而彩泥虽然颜色鲜艳,方便使用,但它无法像陶泥那样进行烧制加工,作品保存时间较短。(图6)

图6 陶泥VS彩泥调查表

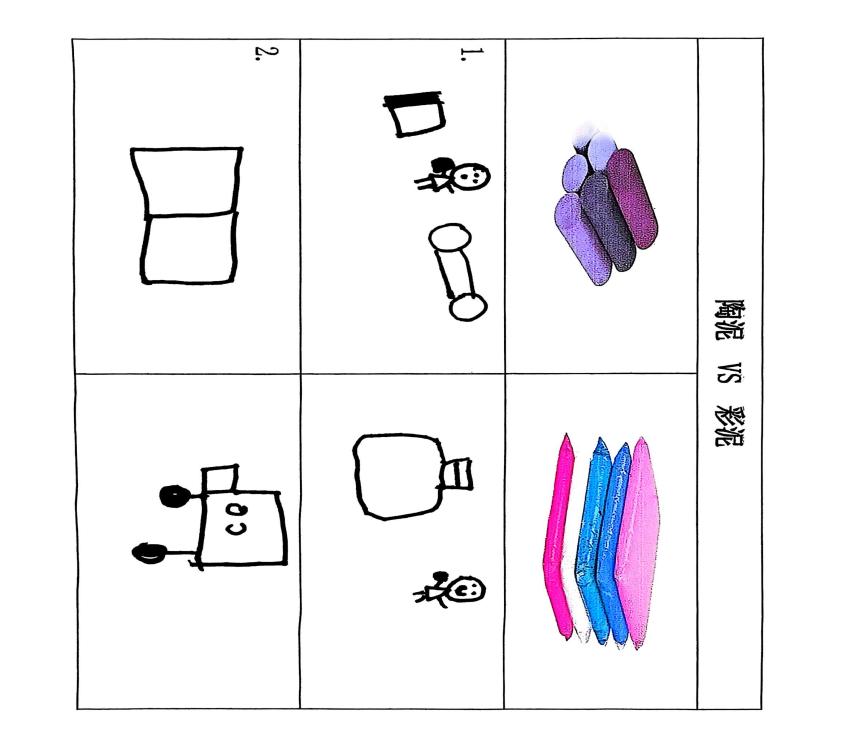

2.认识制作工具

为了丰富孩子玩陶泥的体验,我们利用家长资源采购了许多的制陶工具。(图7)

图7 认识泥塑工具

活动二:初探陶泥

为了进一步激发孩子们的创造力,我们通过观看视频、教师示范、幼儿参与等方式,鼓励孩子们亲手体验和学习如何将泥巴塑造成各种形状。(图8)

图8 学习陶泥塑性的方法

通过实践操作,孩子们不仅学到了泥塑团、压、揉、擀等基本技巧,还在动手过程中培养耐心和细致,更好地理解泥塑的特性。(图9)

图9 陶泥自主探索活动

但经过第一次尝试,孩子们发现原来捏泥并不简单。一天,他们发现,陶泥放在手里搓一搓,手心的温度会使陶泥变得更温暖、更柔软。如果泥干了,喷洒一些水或者刷一些泥浆,继续揉一揉,陶泥就会变软。陶泥是不会粘手的。孩子们在“陶泥记录表”上,用绘画记录了自己感知的陶泥的颜色、陶泥的特点。(图10)

图10 陶泥记录表

活动三:初试陶泥

陶泥这一承载着千年历史文化的国家级非物质文化遗产,承载着丰富的历史文化内涵。简单且可塑性强的陶泥,对孩子们有着天然的吸引力,这种可观、可触、可玩的天然属性,恰如一把钥匙,轻轻叩开孩子们探索世界的好奇心之门。孩子们通过用自己的方式初步探玩陶泥,对陶泥有了初步的感知。

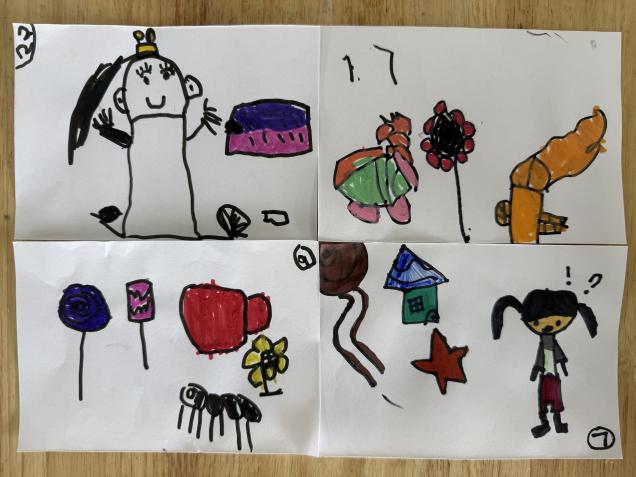

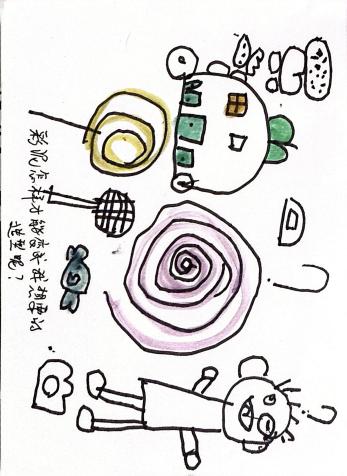

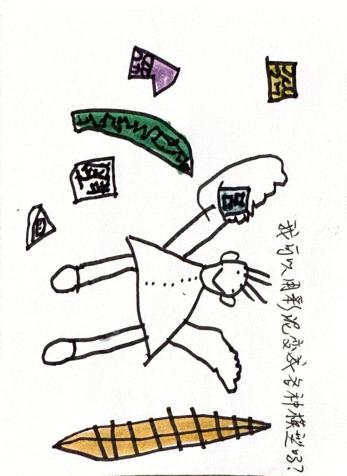

1.捏什么?——捏泥设计图

对于陶泥,孩子们有了很多想法,于是孩子们就画出了自己想捏的陶泥作品。(图11)

图11 我的设计图

2.瞧一瞧,我的陶泥作品

有的小朋友捏出了杯子、小帐篷,还有的小朋友捏出个小盘子、小房子、小金鱼……让我们看看孩子们的表现吧!(图12)

图12 我的陶泥作品

3.说一说,我的捏泥感受

小朋友们亮晶晶的眼睛里充满了对陶泥的兴趣,于是就有了这样可爱的画面。

媱媱说:哇!陶泥软软的,凉凉的。我的手上黏糊糊的。

朵朵说:陶泥闻起来有大自然的味道。

可可说:不加水的陶泥摸起来硬硬的。

桓桓说:老师你看,加了水的陶泥很好捏了。

豆豆说:看,我的手上都是陶泥了。(图13)

图113 我的捏泥感受

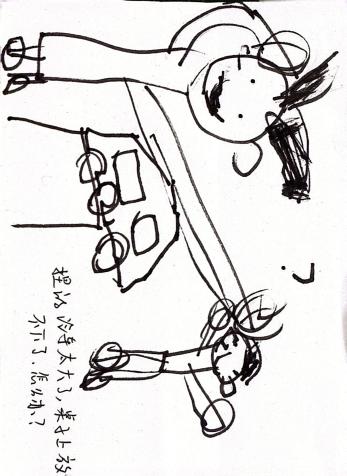

4.讨论:我的小发现

孩子们在制陶过程中也发现了一些问题,并且将所遇问题通过表征的方式记录了下来,方便大家一起商讨解决:“我的作品会散架,搭不起来。”“我的作品干了之后会裂开。”“我的作品歪歪扭扭的。”“我做好的陶艺品粘在垫板上取不下来了。”(图14)

图14 我的小发现

活动四:再探“泥”技

一堆松软的泥土,一双富有创意的小手,伴有泥土的清香,编织出一段快乐的游戏时光。孩子们根据自己的设计尽情发挥着他们的创造力和想象力,开启了一场趣味无穷的“陶”乐盛宴。

1.学习盘泥条——手工:《我的小茶杯》(图15)

图15 我的小茶杯

2.学做茶壶(图16)

图16 我的小茶壶

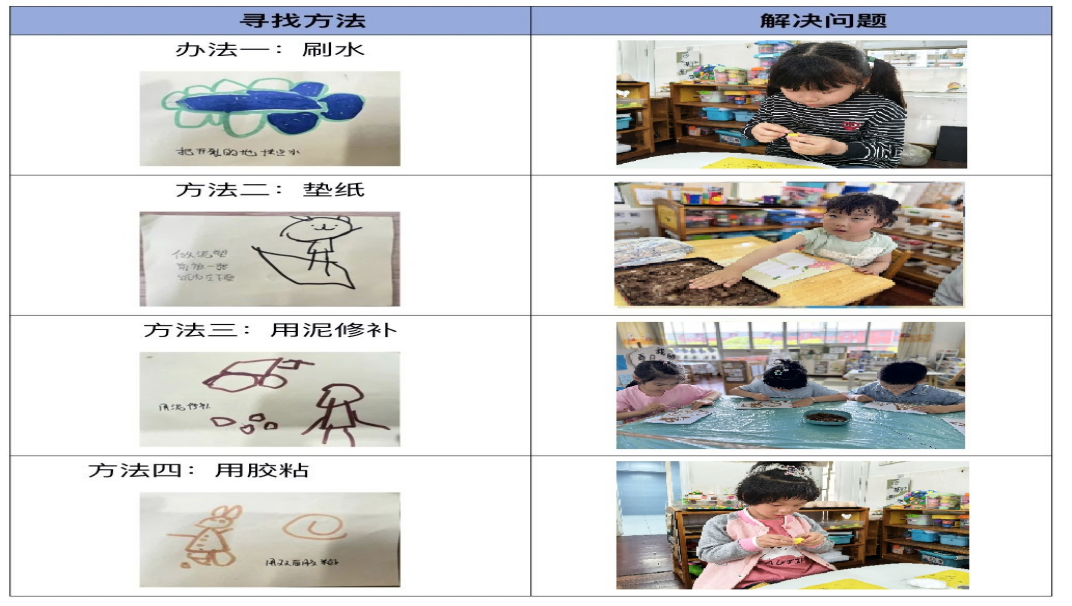

3.探讨粘贴的方法

对于孩子们之前提出的问题,我们进行了多次探讨,上网查阅了相关资料、视频,实践对比,在一次次的尝试中寻找解决问题的办法。

(1)对于散架的作品我们可以加入水,再次揉捏,注意运用摔、团、捏、抹等技巧。这样陶泥的表面会变得更光滑。

晒干后的作品有裂纹怎么办?孩子们想到可以重新搓出泥条,再加点水这样就能牢固地粘在一起了。如果是裂纹不大,可以用手指或喷瓶喷水等方法将缝隙粘合。注意的是加水太多会变得软塌塌的,可以分次加水或者让小手保持湿润。(图17)

图17 呀!作品不小心破碎了

(3)作品歪歪扭扭的,可以借助转盘来控制捏的作品整体的造型,这个对于手部力量掌控有一定的要求,对小朋友们来说有一定的难度,也可以选择用小手团一团,调整作品的美观性。

(4)粘在垫板上的作品不好取下来时,可以借助陶泥工具把它轻轻的铲下来,或者利用割泥线取下来,使用工具时要注意安全。(图18)

图18 修补作品

活动五:与“泥”碰撞

在实践中,孩子们欣喜于自己一个又一个的发现,但同时他们又产生了新的想法,随之开启了新的实验探索。

1.陶泥创作画

废弃的泥块可以干什么呢?孩子们尝试将泥块捣碎,加水进行调和,制作泥浆,开启了泥画的创作。孩子们运用自己亲手调制的泥浆,大胆尝试、想象,创作出一幅幅生动有趣的泥浆画。(图19)

图19 泥浆画

2.立体泥塑作品(图20)

图20 我们的立体泥塑作品

3.“泥”换新颜

晾干的陶艺品还可以更漂亮呢!孩子们握着画笔,指尖轻舞间,撷取区域中五彩斑斓的材料,为陶泥作品披上一件件缀满创意的釉彩花衣。(图21)

图21 陶泥彩绘

4.制作泥人(图22)

图21 我的小泥人

5.我的陶泥作品展

在陶艺的奇妙天地里,每一件作品都镌刻着独一无二的灵魂。

“这么好看的陶艺品可以干什么呢?”“放在我们的小超市进行售卖。”“可以办一场陶艺展呀!”“可以用来装东西,装饰我们的班级。”孩子们将自己的作品投放进了各个区域,还设置了专门的陶泥作品展览会。瞧!一个个生动的作品栩栩如生!(图23)

图23 我们的展览会

幼儿的经验与学习

在“初识陶泥”的活动中,孩子们从对彩泥的兴趣转向了陶泥,显示出他们对新材料的好奇心和探索欲。通过调查表和实际接触,孩子们认识到陶泥与彩泥的不同之处,如质地更细腻、硬度更高,以及它经过烧制后能保持长久的特点。这种认知深化了他们对材料属性的理解,并激发了进一步探究的兴趣。在“初探陶泥”的活动中,孩子们通过观看视频、教师示范及亲身实践,掌握了基本的泥塑技巧,如团、压、揉、擀等。这些实践活动不仅提升了他们的动手能力,还培养了耐心和细致的态度。然而,初次尝试时遇到的一些挑战,如陶泥变硬等问题,则反映了孩子们在操作过程中的局限性。在“初试陶泥”的活动中,孩子们展示了丰富的想象力和创造力,成功制作出了各种各样的陶泥作品。从简单的几何形状到复杂的立体造型,无不体现了他们的艺术天赋。与此同时,孩子们也遇到了一些技术难题,如作品散架、裂纹等问题。这些问题促使他们积极寻求解决办法,并通过集体讨论找到有效的对策。随着经验的积累,“再探‘泥’技”的活动让孩子们尝试了更复杂的技艺,如盘泥条、制作茶壶等。这些活动不仅锻炼了他们的手眼协调能力,还增强了空间想象力。在“与‘泥’碰撞”的活动中,孩子们不仅继续探索陶泥的可能性,还将目光投向了更加多样化的艺术形式,如泥画、立体泥塑、釉彩装饰等。这些新颖的形式进一步拓宽了孩子们的艺术视野,使他们在创作中获得了更大的自由度。

教师的思考与支持

在幼儿探索陶泥的过程中我们扮演的是活动引导者的角色,提供了必要的资源和支持,帮助孩子们建立起初步的科学概念,通过拓展有关陶艺的历史文化背景知识,增加孩子们的文化素养,同时鼓励他们参与社区活动或参观博物馆,以拓宽视野。当幼儿的活动遇到的一些挑战时,如陶泥变硬等问题,我们及时给与幼儿回应并为幼儿提供可行的解决方案,比如教给孩子们如何通过加水来调节陶泥的状态,或是示范正确的揉捏手法。此外,鼓励孩子们记录下自己的发现和感受,有助于提高他们的观察能力和表达能力。当幼儿的作品伴随时间关系出现散架、裂纹等问题时,我们再次鼓励他们学会反思和改进,通过组织展览或比赛的形式,激励孩子们展示自己的成果,并从中获得成就感。针对孩子们提出的各种问题与困难,我们也采取了一系列措施,包括共同查阅资料、实践对比等,帮助孩子找到切实可行的解决策略。例如,通过加入水分调节陶泥状态、使用转盘控制作品形状等方式,有效解决了作品质量问题。这样的过程不仅教会了孩子们实用的技术,也培养了他们面对困难时坚持不懈的精神。

教师小结

在《小“泥”人成长记》陶泥特色活动中,我们和孩子们共同经历了一场充满乐趣与挑战的探索旅程。从最初的彩泥到后来的陶泥,再到最终的多维度创意表达,孩子们一步步深入体会了陶艺的魅力,并在动手实践中收获了宝贵的经验。本次活动不仅锻炼了孩子们的动手能力,还极大地激发了他们的创造力、观察力和解决问题的能力,同时也加深了他们对传统文化的理解。

1.兴趣引领:从彩泥到陶泥

活动一开始,孩子们对彩泥的喜爱成为引路石,他们热衷于用彩泥制作各种各样的造型,如鸟、兔子、熊猫、水果等。随后,通过《泥娃娃》绘本的阅读,孩子们被书中的泥人“阿福阿喜”深深吸引,进而对陶泥产生了浓厚的兴趣。为了满足孩子们的好奇心,我们在班级内设立了“泥趣坊”,并投放了陶泥及相关工具。孩子们通过调查表和实际接触,逐渐认识到陶泥与彩泥的不同之处,如陶泥质地更细腻、硬度更高,且经过烧制后能保持长久。这种对比分析不仅增进了孩子们对材料属性的理解,也为后续的学习奠定了基础。

2.实践探索:掌握基本技能

在“初探陶泥”和“初试陶泥”阶段,孩子们通过观看视频、教师示范以及自主实践,逐步掌握了陶泥的基本操作技巧,如团、压、揉、擀等。这些基础技能的学习不仅增强了他们的动手能力,还培养了耐心与细致的态度。然而,初次尝试中,孩子们遇到了不少技术难题,如作品散架、裂纹等问题。面对这些问题,孩子们并没有退缩,而是积极寻求解决办法。例如,他们发现通过加入适量的水分可以使陶泥变得更加柔软,便于塑形;而对于裂纹问题,则尝试重新搓出泥条并加水填补缝隙。这些实践过程不仅教会了孩子们实用的技术,还培养了他们面对困难时坚持不懈的精神。

3.创新实践:多元化的艺术表达

随着经验的积累,孩子们在“再探‘泥’技”活动中尝试了更为复杂的技艺,如盘泥条、制作茶壶等。这些活动不仅锻炼了他们的手眼协调能力,还提升了空间想象力。教师则通过查阅资料、实践对比等方式,为孩子们提供了系统的指导和支持,确保他们在实践中不断进步。例如,针对作品歪歪扭扭的问题,孩子们学会了借助转盘来控制整体造型;而对于粘在垫板上的作品,则使用工具轻轻铲下或利用割泥线取出,同时注意操作安全。

4.创意无限:多维度的艺术展现

在“与‘泥’碰撞”环节,孩子们充分发挥想象力,尝试了多种艺术形式,如泥画、立体泥塑、釉彩装饰等。他们将废弃的泥块捣碎制成泥浆,用于绘画创作;利用画笔和釉料为作品增添色彩;甚至尝试制作泥人,赋予作品生命力。这些创新尝试不仅丰富了他们的艺术表现力,也让他们感受到了陶艺的独特魅力。此外,孩子们还讨论了陶艺作品的实际用途,提出了将其用于装饰班级、装东西或在小超市售卖的想法,进一步激发了他们的实践热情。

总的来说,《小“泥”人成长记》陶泥特色活动是一次较为成功的教育实践。孩子们在活动中不仅学到了实用的技术,还培养了科学探究精神和社会交往能力。作为教师,我们将继续支持孩子们的探索之旅,为他们提供更多元化的学习机会。未来,我们将进一步开阔孩子们的眼界,定期举办作品展览,激励孩子们展示自己的成果,从中获得成就感。充分发挥自然给与孩子们教育意义,相信在未来的日子里,孩子们将在陶艺的世界里尽情挥洒才华,创造出更多令人惊叹的作品。

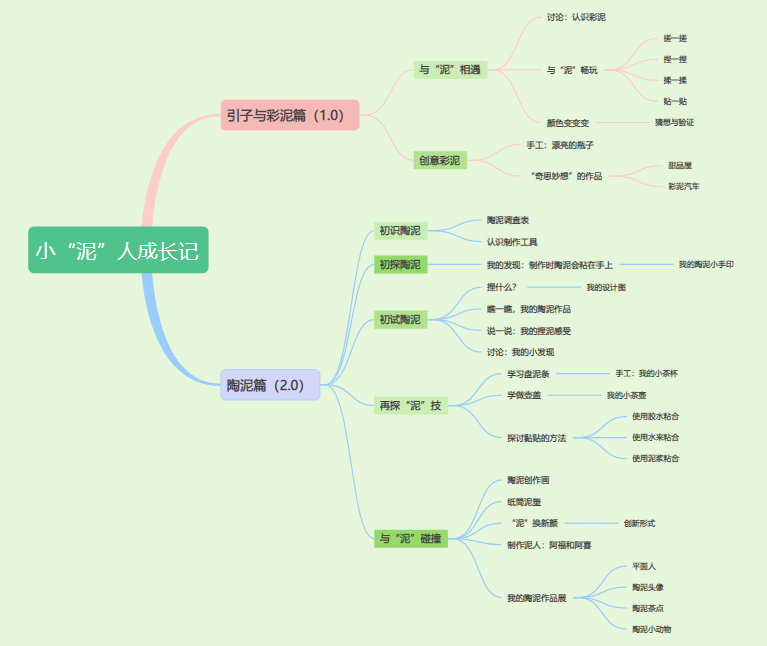

主题实施网络图

图24主题活动实施网络图