活动背景

活动的起源是睿睿带了一把漂亮油纸伞到教室,想和同伴们分享他的宝贝。当睿睿把油纸伞在教室里展开时,立刻成了全班的焦点!“快看上面的小鸟,画得真像!”“这个油纸伞是什么做的呀?”……大家你一言、我一语,兴奋地围拢过来,七嘴八舌地谈论着。

图1、图2 幼儿初见油纸伞

自从睿睿分享了那把精美的油纸伞,教室里的“伞热”就持续升温。各种各样的问题就冒了出来:“老师,油纸伞里面是什么样子的?”“它真的不会漏雨吗?”“为什么它和我家塑料伞摸起来不一样?”…… 捕捉到孩子们的探究兴趣,我们决定顺应他们的好奇心,将“油纸伞”作为本学期探究活动的焦点。

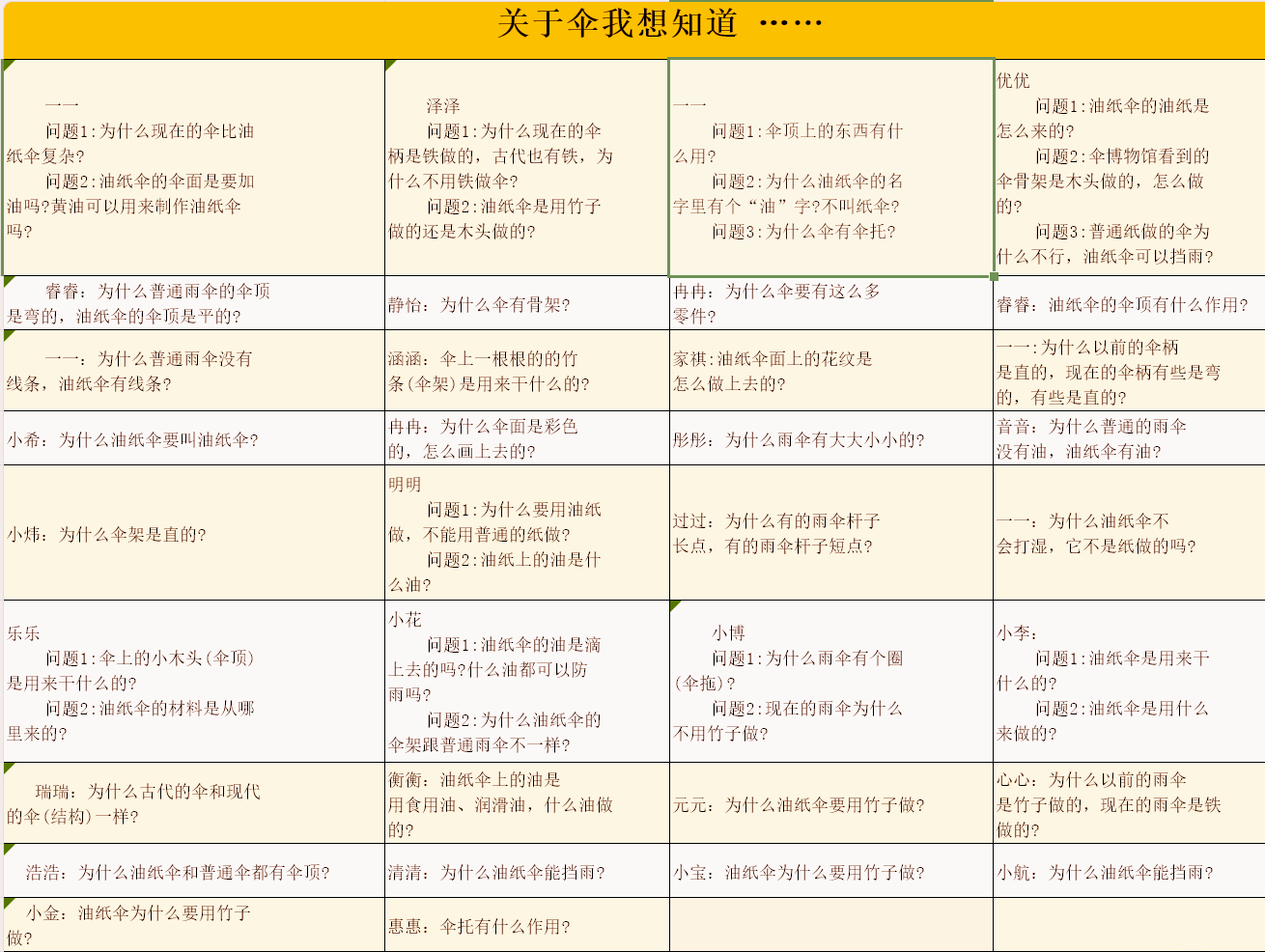

问题收集:关于伞我想知道

我们鼓励孩子们将关于油纸伞的任何疑问记录下来(通过绘画、符号或请老师/家长代笔),并进行了集中收集。

图3、图4 幼儿记录疑问

表1 “油纸伞”问题收集

教师反思:在梳理这些问题时,我们特别关注其探究价值(能否引发动手操作、观察比较、推理验证)、与幼儿生活的联系以及对激发民族自豪感和文化认同的潜在意义。经过筛选与提炼,我们确定了以下两个既能满足幼儿当前求知欲,又能有效支持其关键经验发展的核心驱动性问题。

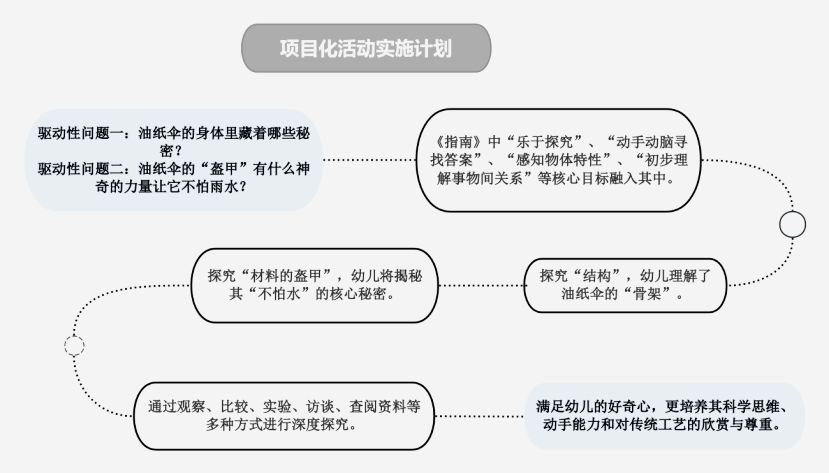

表2 项目化学习实施计划表

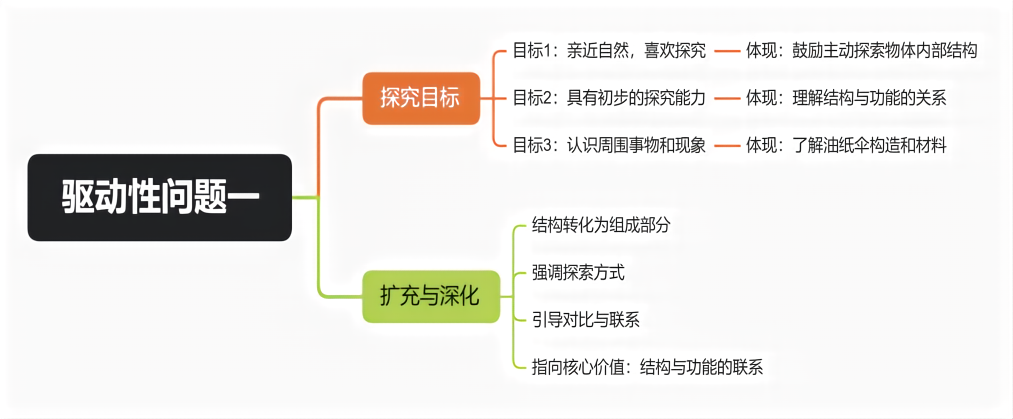

驱动性问题一(聚焦结构与功能):油纸伞的身体里藏着哪些秘密?(它是由哪些部分组成的)

表3驱动性问题一科学探究依据

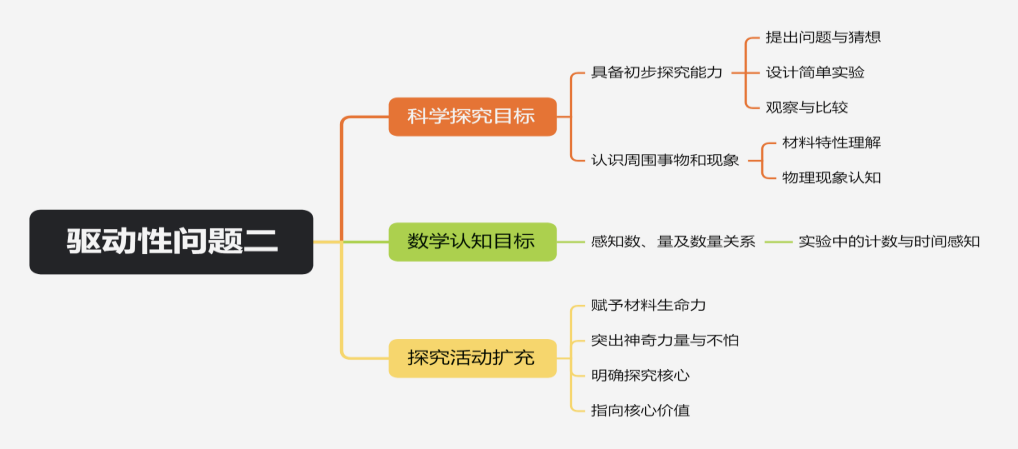

驱动性问题二(聚焦材料特性与科学原理):油纸伞的“盔甲”有什么神奇的力量让它不怕雨水?(油纸伞为什么能挡住雨水不渗漏)

表4驱动性问题二科学探究依据

驱动性问题一:探索油纸伞的结构是怎么样的?

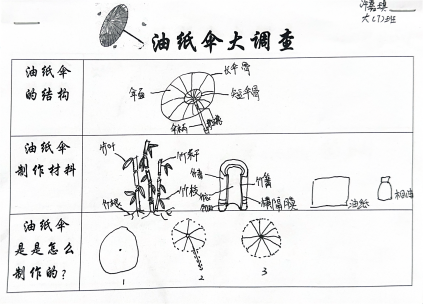

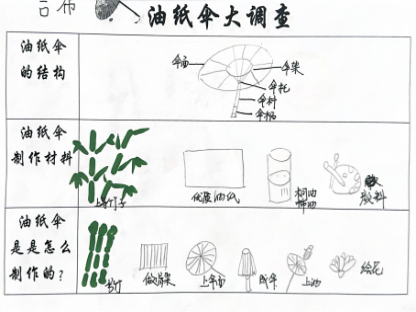

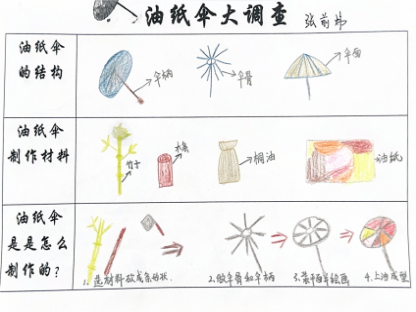

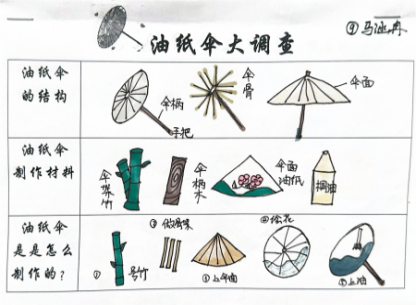

(一)亲子大调查

基于孩子们对油纸伞的浓厚兴趣,我们设计了亲子调查表,借助家长资源

和孩子们初步探索油纸伞的结构:

图5、图6、图7、图8 亲子调查表

(二)集体分享

1.调查表分享

孩子们和爸爸妈妈一起通过查询资料、观看视频等方式了解了油纸伞的结构,第二天都迫不及待想和同伴一起分享,有了最初的3个发现。

|

分享 |

发现 |

|

|

发现1:伞面有很多图案 |

|

|

发现2:制作油纸伞需要用到竹子和油纸 |

|

|

发现3:伞面涂了桐油才能防水 |

表5 分享与发现

2.实物观察分享

同时,含含、希希和玥玥也从家中带来了自己的油纸伞,让大家可以近距离地观察油纸伞的结构,有了更进一步的4个发现和1个探究点(桐油是什么)。

|

观察 |

发现 |

|

|

发现4:油纸伞里有19根小小的木棍 |

|

|

发现5:有了伞骨才能把伞撑起来 |

|

|

发现6:我们教室美工区的油纸伞是不防水的 |

|

|

发现7:伞柄比伞骨粗很多 |

|

|

探究焦点:桐油是什么? |

表6 观察与发现

|

第一次儿童会议: |

|

|

|

|

表7 第一次儿童会议

幼儿的经验与学习

《3—6岁儿童学习与发展指南》科学领域中指出:“在探究中认识周围事物和现象。”幼儿在油纸伞结构探索活动里,通过亲子调查、集体分享,经历了 “探究-发现-交流”的学习过程。亲子调查时,幼儿和家长合作查询资料,提升了观察与信息收集能力,在生活情境中发现油纸伞结构奥秘;集体分享环节,借助调查表和实物,幼儿用语言表达发现,与同伴互动交流,不仅巩固对油纸伞结构(伞面、伞骨、伞柄)的认知,还提升语言表达、社会交往能力,在自主探究与分享中,满足好奇心,积累科学认知经验,激发持续探索传统工艺的兴趣。

教师的思考与支持

《纲要》“教师应成为幼儿学习活动的支持者、合作者、引导者”及《指南》“重视幼儿的学习品质”,教师开展油纸伞结构探索活动,体现了科学的教育支持策略。对于第一个驱动性问题的探究,我们借助家长资源,通过亲子调查表带孩子们了解油纸伞。同时孩子们将家长的油纸伞带到幼儿园和同伴们进行分享、观察,对油纸伞的结构有了更深地认识。孩子们在调查、分享和实物观察的过程中,语言表达能力和观察能力得到了提高,为项目的推进做好了前期铺垫。

驱动性问题二:油纸伞为什么能防雨?(奇妙的桐油)

在前期了解油纸伞结构的基础上,孩子们还知道以前的人用油纸伞来遮阳挡雨,他们对油纸伞为什么防雨产生了探究的兴趣。

阶段一:初识桐油——感官探索

于是我就网上购置了熟桐油带到了幼儿园,大家一下子就围在一起讨论了起来。

|

幼儿感官体验 |

实验目标 |

幼儿的发现 |

|

|

熟桐油气味差异 |

静静: 味道闻起来像汽油 睿睿: 臭臭的 旻皓: 有点像柠檬味 |

|

|

熟桐油黏稠度体验 |

琪琪: 黏黏的 闻闻: 还会拉丝 |

|

|

桐油透光性实验 |

希希:看起来像蜂蜜一样。 文文: 在瓶子里看有点褐色 旻皓: 倒在纸杯上是明黄色的 |

表9多感官体验桐油

幼儿的经验与学习

桐油是什么?为了解决这个问题,幼儿能自由探索,在探究与实践过程中,孩子们通过闻——在通风环境中主动凑近嗅闻蛋糕盘上的熟桐油,敏锐捕捉并尝试描述其独特气味(如“像汽油味”“有点臭”),积累关于天然材料气味属性的直接经验;触——用一次性筷子搅拌桐油时,用力感知其黏稠阻力,专注观察并惊讶于棒间拉起的细长油丝,直观理解液体黏滞性的物理特征;看——举起涂油玻璃瓶,发现油层使透过的光线变暗或产生朦胧光影,初步感知材料涂层对透光性的改变。

教师的思考与支持

在这一过程中教师始终以“感官记录员”角色隐性支持,当幼儿提出什么是“桐油”时,睿睿就带来了桐油。由于桐油气味的特殊性,我们为孩子们提供了自然角作为探索的“基地”,孩子们结伴自由探索、记录、谈论。整个过程中,幼儿调动视觉、触觉、嗅觉协同收集信息(如气味浓淡、黏度强弱、透光差异),这正是科学探究中观察与记录的核心能力萌芽。

阶段二:解密特性——实验验证

在前期了解油纸伞结构的基础上,孩子们还知道以前的人用油纸伞来遮阳挡雨,他们对油纸伞为什么防雨产生了探究的兴趣。

1.防雨大猜想

希希:为什么有的油纸伞一碰到水就破了,而睿睿带过来的伞是可以在下雨天用的?

睿睿:是桐油。

浩然:什么是桐油?烧菜的吗?

睿睿:当然不是,我明天带来。

于是第二天睿睿就带了一瓶熟桐油来到了幼儿园,一看到睿睿带来的桐油大家一下子就围在一起讨论了起来。

孩子用绘画的形式进行了表征猜测

|

我们的记录 |

我们的猜测 |

|

|

|

|

|

|

|

猜测1: 可能伞上喷的油不一样 猜测2: 伞上喷油了 猜测3: 伞上的纸和我们平时用的画画纸不一样 |

|

2.实验一:防水性对比

|

材料类型 |

实验操作 |

幼儿记录 |

实验结果 |

|

画时钟表示快慢 |

滴水观察渗透速度 |

|

1.渗透速度快 2.吸水性强 3.水分易扩散渗透 |

|

油纸伞 画圆形水珠符号

|

|

|

1.水滴形成圆形水珠 2.形成疏水层,具备防水能力 |

|

玻璃薄片 画箭头表示滚动 |

|

|

1.水珠呈现 滚动轨迹 2.既不渗透也不成珠 3.防水性强 |

表10防水性实验

|

第二次儿童会议: |

|

|

|

|

|

发现:不同材料防水性的差异,涂有桐油的油纸伞,水滴形成圆形水珠,未渗透纸张,说明桐油处理后,纸张表面形成疏水层,具备防水能力,可阻隔水分渗透。 |

|

表11第二次儿童会议

3.实验二:防水性

猜测1:玉米油VS桐油

希希:是不是所有的油都具有防水性呢?

睿睿:我觉得是的。

一一:肯定不是,玉米油是炒菜的。

为了验证你们的猜测,我从家中带来了玉米油,到了游戏时间,你们迫不及待地开始你们的实验幼儿猜测

|

材料 |

实验过程 |

持续时间:2025.5.20—5.23 |

|

玉米油 |

|

|

|

桐油 |

|

1.刷油,孩子们根据油的类型给纸伞一层一层地刷上油。

表12分组刷桐油

2.水对比试验

|

组别 |

材料 |

实验过程 |

实验结果 |

|

第 一 组 |

玉米油、伞、水壶 |

|

发现1: 玉米油涂的伞被水淋湿后一下子就破了。 |

|

第 二 组 |

桐油 |

|

发现1: 水倒在伞上就滑下来了,伞的里面还是干干的 发现2: 水是不会渗透到里面的,只会滑下去。 发现3: 伞面虽然有点湿,但是不会把伞弄破,伞的里面还是滑滑的。 |

表13水对比试验

3.结论

在测试中,孩子们发现水滴从伞面滑落下去的同时纸伞的内部摸起来也是滑滑的,并没有被淋湿。

|

第三次儿童会议: |

|

发现:刚涂上去的时候,桐油熟湿湿的、 黏黏的;把它放在有风、有太阳的地方, 等待2~3天就会变干,变硬,变得滑溜 溜的;桐油具有防水性。 |

表14第三次儿童会议

幼儿的经验与学习

在“解密特性——实验验证”活动中,幼儿探究桐油特性,获得经验。根据《指南》,孩子们通过对比实验观察不同材料对水的反应,使用感官了解材料的防水性,并学会总结特性。他们还通过绘制时钟、图形、箭头记录实验,锻炼符号表征和经验总结能力,符合《纲要》中鼓励探索和积累感性经验的理念,培养科学态度。

教师的思考与支持

教师在活动中提供支持和引导。活动前,教师准备材料,创建安全的探究环境,激发幼儿好奇心。实验中,教师提出问题,促进幼儿思考。若幼儿记录困难,教师示范简化符号,鼓励使用语言和动作表达。活动后,教师结合幼儿发现进行讨论,拓展认知。教师还鼓励幼儿设计新实验,培养科学兴趣和探究精神。

阶段三:转化与应用——深度拓展

活动1:从果实到油

希希:桐油哪里来的?

一一:对啊,老师,桐油哪里来的?

基于你们的疑问,我们一起找了一段从桐果到桐油的视频,孩子围在一起观看视频。

|

|

|

|

|

1.摸、闻、看 |

2.横切、竖切 |

3.切开闻 |

|

|

|

|

|

4.感受桐果汁液 |

5.观看榨油过程 |

活动2:现代生活实验室——自发性讨论 (教师记录)

|

第四次儿童会议: |

|

|

小周:为什么渔船的木头要涂桐油? 希希:“老师,我知道了,渔船的木头涂桐油是为了防水!” 一一:“对,桐油可以让木头变得更坚硬,还能防止海水腐蚀。” 老师微笑着点头:“你们说得都对,桐油确实有很好的防水和防腐作用。 |

一一:雨鞋和桐油有什么相同秘密? 小雨:雨鞋是防水的,桐油也是防水的,它们都能保护东西不被水弄湿。 希希:对,雨鞋是用防水材料做的,桐油涂在木头上也能让木头防水。 老师:这个想法很有趣,但桐油更适合涂在像渔船木头这样大面积、需要长期防水的物体上。雨鞋的防水材料是特制的,柔软又舒适,适合穿在脚上。 |

|

你们了解:理解了桐油的用途,知道天然材料可以保护人造物品。 |

|

表15 实验迁移生活讨论

活动3:现代生活实验室——生活材料再利用 (教师记录)

冉冉:老师,在玩沙池那边的小桌子是木制品,它已经被太阳晒得毛躁了,有的地方被水泡了之后有点裂了,我们是不是可以用桐油去保护它。

小书:是的,我们去刷桐油,这样我们上了小学之后,这张桌子还能让幼儿园的弟弟妹妹用。于是你们组队开始行动。

|

材料准备 |

清洁桌子 |

刷桐油 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

未刷 |

完工 |

贴好提醒标记 |

图17、图18实验迁移生活实践

幼儿的经验与学习

在“转化与应用——深度拓展”活动中,幼儿根据《3—6岁儿童学习与发展指南》科学领域目标,通过观看视频了解桐油制作流程,建立对桐油生产的认识。在生活实验室环节,通过讨论“渔船涂桐油”和“雨鞋与桐油”,幼儿将桐油与生活经验联系起来,分析其在不同物品上的作用。在为幼儿园物品刷油环节,幼儿了解到桐油的环保、防水防潮和提升耐用性特点,认识到刷桐油可以延长木桌寿命。通过观察、操作和交流,幼儿深化了对桐油实用价值的理解,并提升了实际问题解决能力,符合《幼儿园教育指导纲要》中将知识应用于生活的理念。

教师的思考与支持

基于《纲要》和《指南》,教师在活动中承担引导者与支持者角色。播放桐油制作视频时,适时暂停讲解关键步骤(如榨油、熬制要点),帮助幼儿理解生产环节;防水实验中,提供清晰操作指引,当幼儿观察渗水差异时,鼓励其用语言、简单记录分享发现。讨论阶段,针对幼儿疑问:“雨鞋材料和桐油咋怎么都防水”,用类比(像“雨鞋像穿了防水‘外衣’,桐油给木头穿‘防水衣’”)引导思考,链接生活实例拓展认知。后续可鼓励幼儿寻找更多桐油应用场景:传统木器的保护等,持续挖掘教育价值,支持幼儿在应用中巩固知识、提升探究热情,落实《纲要》中“充分利用生活资源开展教育”的要求。

阶段四:环保价值——批判思考

活动1:桐油的环保秘密

|

桐油木片/塑料/果皮 时间持续较长 |

桐油木片/塑料/果皮 时间持续较长 |

|

|

|

|

|

|

表16 环保小知识

|

第五次儿童会议: |

|

1.像树叶、果皮、纸、木头(包括涂了天然桐油的木头)这些来自大自然的东西,都会慢慢被分解。 2.塑料,很难被分解,它会在土里、水里待很久很久,几十年、几百年都不会消失! 3.我们用桐油涂在木头上,是为了保护木头,让它更耐用,不容易被水泡坏或者被虫子咬。虽然它让木头分解速度变慢了,但它本身也是从植物里来的,最终还是会慢慢分解的,不像塑料那样永远不消失。 |

表17 环保小知识

活动2:倡议行动,用图画符号表达环保观点

|

设计“爱护木制品”环保小报 |

|

|

|

|

|

|

|

表18环保行动

幼儿的经验与学习

在“环保价值——批判思考”活动中,你们学会了比较桐油与塑料的降解过程,意识到天然物质对环境的友好性。在创作“爱护木制品”环保小报的过程中,幼儿们不仅展示了他们对环保的理解,还通过图画和符号传达了保护环境的重要性。他们设计的图画和符号各具特色,有的描绘了桐油降解回归自然的美丽场景,有的则警示了塑料污染对环境的危害。这一过程不仅锻炼了幼儿的创造力,也加深了他们对环保的认识和责任感。

教师的思考与支持

在“环保价值——批判思考”活动中,教师们认识到《3-6岁儿童学习与发展指南》中科学领域目标3的重要性。孩子们通过参与和观察,理解了桐油保护木头的环保概念。他们了解到使用天然物质桐油保护木制品既环保又能延长使用寿命。艺术领域目标1也在活动中得到体现,孩子们设计出富有创意的环保小报,结合桐油功能和环保理念传达信息。这不仅锻炼了创造力和想象力,也加深了环保意识。教师们反思,未来活动应更注重引导孩子们将知识与生活结合,通过实践深化环保理解,并鼓励他们创造性地表达环保观点,为保护地球贡献力量。

回顾课程轨迹,助推经验深度发展

一、活动核心价值:自然生成的文化与科学探究

1.源于真实兴趣,驱动深度探究

以幼儿自发分享的油纸伞为起点,教师敏锐捕捉到其对“结构、材料、防水原理”的浓厚兴趣(如“伞骨数量”“桐油作用”等提问),生成驱动性问题。活动全程遵循“儿童主体性”,从亲子调查到实验验证,均围绕幼儿的真问题展开。

2.融合传统文化与科学启蒙

通过拆解油纸伞的工艺奥秘(伞骨结构、桐油防水),引导幼儿在动手操作中理解传统智慧,同步渗透文化认同(如对比古法桐油与现代塑料的环保价值),实现科技探究与人文情怀的双重目标。

二、回顾课程轨迹

探究阶段一:解构油纸伞

当孩子们提出“油纸伞为什么不会破”的疑问时,我们并未直接告知答案,而是发起“亲子油纸伞探秘行动”,鼓励幼儿与家长共同查阅资料、观察实物。在集体分享环节,孩子们通过拆解油纸伞模型,发现伞骨交叉的“筋骨结构”,理解竹材柔韧性与伞面延展性的协同作用。特别值得记录的是,幼儿佳佳通过显微镜观察伞面纤维走向后,用雪花片模拟出伞面编织纹路,这种具象化表征能力的发展令我们惊喜。

探究阶段二:解密防水原理

针对“涂了桐油就能防水吗”的深入追问,我们创设了多感官探索环境。孩子们通过触摸桐油的黏稠质地、观察油纸透光特性,提出“桐油像胶水一样黏住雨水”的猜想。在分组实验中,幼儿自主设计对照实验:将水滴分别滴在普通纸、油纸伞面和玻璃上,用符号记录渗透时长。当桐油纸在5分钟内未被浸透时,孩子们欢呼着得出结论:“桐油像铠甲一样保护纸张!”这种基于实证的科学思维,正是《指南》倡导的探究能力体现。

探究阶段三:联结生活与环保

为深化学习价值,我们引导幼儿观看桐油制作纪录片,目睹桐果历经晾晒、压榨、熬制的工艺蜕变。孩子们在讨论中自发联系生活经验:“渔船的木头涂桐油就不怕海水”“奶奶的斗笠涂桐油防雨又透气”。更令人欣慰的是,在“桐油VS塑料”环保辩论中,幼儿用绘画呈现塑料百年降解的危害,集体创作“桐油环保宣言”宣传板,将传统文化认知升华为生态责任意识。

三、实施亮点:项目化学习的实践

1.结构化探究路径

驱动性问题分层设计:

问题一(结构认知):通过亲子调查、实物拆解(发现19根伞骨)、儿童会议,构建“伞面-伞骨-伞柄”的系统认知。

问题二(科学原理):从感官探索桐油(黏稠度、气味)→实验验证(防水性、透光性)→生活迁移(渔船、木器保护),形成“假设-验证-应用”的科学闭环。

2.多元学习策略整合

感官学习:闻桐油气味、触黏稠质地、观透光变化,调动多通道感知。

实验表征:用“时钟符号”记录渗透速度、“水珠符号”表征防水性,发展符号抽象能力。

社会协作:亲子调查、小组实验、儿童会议,促进合作与表达。

3.深度拓展与批判思考

环保教育:对比桐油(可降解)与塑料(污染),引导幼儿设计环保小报,将科学认知升华为环保行动。

生活联结:迁移至竹筐涂油保护、雨鞋防水原理等现实场景,强化“学以致用”。

|

发展领域 |

核心经验提升 |

|

科学探究 |

观察比较(伞骨结构)、实验验证(桐油特性)、因果推理(防水原理)、环保意识(可降解材料)。 |

|

语言与社会 |

提问表达(记录疑问)、合作分享(调查表、儿童会议)、观点辩论(桐油用途讨论) |

|

艺术与创造 |

符号表征(实验记录)、创意设计(环保小报) |

|

文化认同 |

感知传统工艺智慧,萌发对非物质文化遗产的保护意识。 |

教师小结

本次活动以“油纸伞”为锚点,将幼儿的好奇心转化为系统探究,在“感知传统智慧-理解科学原理-践行环保责任”的闭环中,实现了深度学习与文化浸润的双重目标。在整个活动中对探究节奏的把握、对生成契机的捕捉,以及对跨领域经验的整合,充分体现了“以儿童为中心”的课程能力。

(无锡市东亭中心幼儿园 陈丽莉 马镱玲)