活动背景

区域游戏时间,班里一幅色彩艳红、造型生动的十二生肖剪纸作品展现在教室。栩栩如生的生肖图案瞬间吸引了孩子们的目光,围聚在作品前发出阵阵惊叹。

“你看!这只小老虎,胡须好细!”煜煜踮着脚尖,手指轻轻点着剪纸图案。

“我奶奶家里也有这个,过年的窗户上有!"泽泽兴奋地分享着。(图1)

“老师,这个是怎么弄出来的呀?”宣宣满脸好奇地问道。(图2)

图1、图2 幼儿欣赏十二生肖剪纸作品

通过此起彼伏的讨论声,折射出孩子们对这中华传统艺术的浓厚兴趣。

在儿童友好理念的指引下,将幼儿立场置于课程核心,记录幼儿的兴趣点。

基于儿童视角捕捉的真问题,一场由幼儿兴趣驱动、探秘传统文化,感受非遗剪纸魅力的活动就此展开……

|

指南引领 |

|

|

科学领域 |

|

|

艺术领域 |

1.尊重幼儿兴趣和独特感受 2.创造机会条件让幼儿参与传统民间艺术和地方民俗文化活动 |

教师的分析与支持:近年来,党和国家对中华优秀传统文化教育的重视度不断提高。2022年,党的二十大报告“将传承中华优秀传统文化”作为重要议题,强调文化自信的重要性。2024年11月,《中华人民共和国学前教育法》明确规定,学前教育要落实立德树人根本任务,继承和弘扬中华优秀传统文化,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础。

习近平总书记强调:中华优秀传统文化教育要抓早抓小、久久为功、潜移默化、耳濡目染,有利于夯实传承中华传统文化的根基。由此可见,中华优秀传统文化教育已成为国家教育体系中的重要组成部分。幼儿园作为教育体系的最初一环与关键场域,承担着传承文化和创造文化的重要责任。

故事一:剪纸探秘初启航

镜头一:什么是剪纸?(驱动性问题一:什么是剪纸?)

教室炸开了锅,孩子们你一言我一语,将生活中与剪纸的邂逅进行经验分享。

一边说,一边用小手在空中比划。(图3)

图3 幼儿第一次交流分享照片

|

团讨镜头一 |

|

|

悠悠说 |

“可是纸这么薄,用力剪不会破吗?” |

|

天天说 |

“这个是怎么弄出来的?这么细!” |

|

宣宣说 |

“对啊,它是怎么做的?” |

|

浩浩说 |

“我在电视上看过有人用剪刀变魔术,能剪出会跳舞的小人!” |

镜头二:解决剪纸疑问

针对对剪纸的困惑,孩子们制定“非遗剪纸知多少”调查表。通过家园协作,邀请家长陪伴孩子寻找生活中的剪纸元素,收集相关知识。

第二天孩子们兴奋地带着调查表回到幼儿园(图4)有的贴上收集的剪纸,有的记录剪纸的风格种类,还有的记录自己的疑问与期待,一场从生活经验走向文化认知之旅拉开帷幕。

|

调查表:非遗剪纸知多少? |

|||

|

|

|

|

|

图4 剪纸调查表

|

幼儿语录 |

团讨镜头二 |

|

平平说 |

“你们看,我收集的剪纸作品,有单色、彩色和立体剪纸。” |

|

烨烨说 |

“我看到北方剪纸和南方剪纸很不一样!” |

|

煜煜说 |

““我妈妈跟我说剪纸还可以刻出来的!” |

|

浩浩说 |

“啊?还可以刻?!”泽泽惊讶的反问道。 |

|

煜煜说 |

“对啊!用刻刀!这么细的图案就是刻出来的!” |

镜头三:兴趣成为探索起点(驱动性问题2:什么样的刻刀?)

泽泽的惊讶像投入湖面的石子,瞬间激起千层浪。

基于此,我们播放非遗剪纸传承人的刻纸视频,引导幼儿进一步了解非遗剪纸的操作工具有哪些?

|

团讨镜头三 |

|

|

|

博博:哦~原来这个叫做宣纸 |

|

瑶瑶:刻纸垫板,保护桌面 |

|

|

佑佑:还有专用刻刀 |

|

|

宸宸:别忘了还有剪刀呢! |

|

孩子们发现刻刀很尖锐危险,为解决这危险情况,我们打开淘宝等购物软件,搜索出各式刻刀,刀长且尖,锋利无比。(图5)

图5 常规尖锐刻刀

眼尖的浩浩发现新大陆:“快看!这个刻刀头这么小!”凑近屏幕发现上面赫然写着“儿童专用安全陶瓷刻刀,仅仅露出3mm。”(图6)下单后的陶瓷刻刀进一步拉高了幼儿对剪纸的期待。

图6 陶瓷安全刀头

幼儿经验梳理:幼儿了解到北方剪纸的朴实生动,南方剪纸的构图简练。剪纸纹样有锯齿纹、月牙纹、圆点纹等。

|

幼儿的问题 |

教师的支持策略 |

幼儿的经验发展 |

|

1.为什么北方剪纸和南方剪纸看起来不一样? |

1.收集南北剪纸作品,进行对比观察。 2.通过讲解视频了解地域不同剪纸文化。 |

1.理解剪纸风格与地域文化、生活习俗的关联。 2.提升文化感知与审美比较能力。 |

|

2.锯齿纹、月牙纹这些花纹是怎么剪出来的? |

1.示范基础纹样剪法。 2.投放剪纸步骤图,鼓励幼儿自主练习。 |

1.会基础纹样的剪刻技巧,增强手部精细动作与空间构图能力。 2.萌发对剪纸技法的兴趣。 |

|

3.除了剪刀和纸,还能用什么工具创作剪纸? |

1.投放安全刻刀、镂空模板等材料,班级开设创意剪纸区。 |

1.体验传统文化与现代创意结合的乐趣,激发艺术创新意识。 |

幼儿的经验与学习

幼儿基于生活场景激活已有认知,通过观察、提问与分享,初步认识到剪纸的造型特点、工艺难度及文化应用场景,逐步建构起对剪纸艺术“是什么”的基础认知。当听到“刻纸”时,大胆质疑,展现出强烈的求知欲。通过观看非遗视频、观察刻刀实物,直观认识了多种剪纸工具。接触儿童安全刻刀后,更是拓展了对剪纸技艺的认知,实现了从生活感知到非遗文化探索的学习跨越。

教师的支持与思考

在初始探秘剪纸的过程中,教师始终以“儿童为中心”的课程理念。通过捕捉幼儿对剪纸的兴趣与认知困惑,引导幼儿共同设计剪纸调查表,通过家庭资源丰富活动素材,扩大幼儿信息收集渠道,实现教育场域的延伸。

当我意识到幼儿对剪纸的认知尚停留在表象,教师通过播放非遗剪纸传承人创作视频等方式,帮助幼儿深入理解剪纸的地域文化差异与艺术价值。针对幼儿提出的危险刻刀,提供安全的陶瓷刻刀,助力幼儿在后续实践中深化认知,为传统文化启蒙教育落地生根。

故事二:实践解码剪纸艺术

孩子们握着陶瓷刻刀开始了第一次尝试。可刚下刀,问题接踵而至。

|

镜头一:第一次尝试(工具与技法的摸索) |

|

|

图7 第一次尝试刻纸 |

朵朵皱着眉头喊:“老师!我的纸被戳出大洞了,根本刻不断线条!” |

|

轩轩也着急地展示作品:“你看,我刻的蝴蝶,结果翅膀全“毛毛的”。 |

|

第一次刻纸,幼儿没有经验,用力不均,刚开始落刀,不是划破纸张,就是刻痕歪扭。基于此,幼儿用表征和符号记录下自己的困难进行团讨。

|

遇到的困难(幼儿表征) |

|||

|

图8 遇到的刻纸问题 |

|

|

|

|

|

|

|

|

儿童团讨期间,我适时介入,引导他们观察非遗视频里“轻按慢推”的运刀技巧,并提供专用刻纸垫板辅助稳定纸张,订书机固定纸张。

图9 幼儿加入垫板尝试

镜头二:第二次尝试(阴刻阳刻的困惑)

掌握基础技法后,孩子们挑战更复杂的图案,却在阴刻阳刻的区分上犯了难。

|

镜头二:第二次尝试(阴刻阳刻的困惑) |

|

|

图10第三次尝试剪纸作品图 |

浩浩举着刻坏的“蝴蝶”叹气:“我明明照着图案刻,翅膀怎么没了?” |

|

瑶瑶也疑惑:“到底哪里该留、哪里该刻掉呀?” |

|

|

朵朵拿着作品困惑道:“我的蝴蝶是这样的,你刻错了。”(阴刻) |

|

|

烨烨不服气:“我才是对的,你这个刻错了。” |

|

热烈讨论引起孩子们的争论“哪种剪法才是正确的?!”。孩子们针对这一问题进行“阴刻阳刻发现之旅”,教师提供不同风格的剪纸作品让幼儿观察对比。

团讨结论:阳刻是“留住线条”,阴刻是“留住块面”。

图11 幼儿区分阴刻阳刻

通过讨论得出区分阴刻阳刻:的两种好办法。

方法1:用涂色标记法区分,将需保留的线条涂实色代表阳刻,涂满空白区域则为阴刻。

方法2:幼儿以“友好伙伴”的形式两两结对,互相分享对阴刻阳刻的理解,在轻松协作中突破认知难点,深化对剪纸艺术的理解。

|

镜头三:第三次尝试(从生疏到娴熟) |

|

|

图12第三次尝试剪纸作品图 |

霖霖兴奋地向同伴展示:“看!我刻的蝴蝶,完全没弄混!” |

|

小雨也笑着说:“我发现刻曲线时,慢慢转动纸张比直接动刀更容易!” |

|

这次,孩子们不仅能流畅运刀,学会灵活组合阴刻阳刻技法,作品线条流畅、造型精美,连复杂的蝴蝶纹样也刻画得细致入微。

图13幼儿剪纸瞬间掠影

|

幼儿的问题 |

教师的支持策略 |

幼儿的经验发展 |

|

1.刻刀怎么用?2.如何刻不断、宣纸不起毛边? |

1.演示“轻按慢推”运刀技巧。 2.提供垫板辅助稳定纸张。 3.订书机固定底稿和宣纸。 |

1.掌握刻刀基础使用技能,提升手部精细动作控制能力。 2.理解运刀力度、速度对刻纸效果的影响。 |

|

2.如何区分阴刻和阳刻? |

1.呈现阴刻、阳刻对比作品图片。 2.引导幼儿尝试用涂色标记法、涂线条法区分。 3.同伴两两结对,验证是否正确。 |

1.清晰辨别阴刻、阳刻技法差异,构建空间构图与线条规划思维。 2.会借助标记、同伴协作突破认知难点,提升问题解决能力。 |

|

3.复杂图案怎么刻? |

1.示范分步雕刻技巧 2.展示优秀剪纸作品,引导观察线条流畅度、细节处理方法。 |

1.掌握分解雕刻策略,提升剪纸精细度与完整性。 2.增强对图案美感的感知,激发追求精致创作的艺术审美意识。 |

幼儿的学习与经验:

在三次实践中,幼儿的剪纸经验从混沌走向系统:1.聚焦工具使用,通过试错掌握“稳力慢行”的运刀技巧;2.遇到阴刻阳刻的认知难点,在对比观察与同伴互助中建构空间思维;3.能根据图案需求自主选择雕刻方式。每一次尝试,都强化了对剪纸艺术的理解,锻炼了手眼协调、问题解决与空间规划能力。

教师思考与支持:

虞永平教授在学前教育理论中强调的“关注幼儿生活中的真实问题,将教育自然融入幼儿的探究过程”。幼儿实践中遇到的问题,正是其经验发展的关键节点。捕捉到幼儿在活动中产生的认知冲突,教师将其转化为深度学习的契机,通过提供直观对比图的形式,助力幼儿理解阴刻与阳刻的特点。把握“观察—识别—回应”的节奏,给予幼儿自主探索空间,培养其观察、探究能力。

故事三:结合主题解锁剪纸新体验

(一)灵感迸发:从基础创作到诗意挑战

在尝试完整刻出做作品后,幼儿成就感爆棚,继而想追求更高难度的剪纸。

宸宸:“老师,今天的美术“春天秘语”能不能刻出来啊?”

宸宸的提问引起了大家的注意,孩子们眼睛放光,,传统文化的相互结合,一场引用诗句“儿童散学归来早、忙趁东风放纸鸢”的主题剪纸就此展开……

图13 幼儿创作春日主题

(二)诗画共生:语言理解驱动艺术创作

依据《指南》在语言领域目标:具有初步的阅读理解能力。孩子们自主选择自己理解的春天,寻找素材。“孩童”“纸鸢”“楼阁”,一场刻画春日气息的拼贴创作悄然“问世”。

图14 儿童散学归来早 忙趁东风放纸鸢主题剪纸

幼儿的经验与学习

幼儿在成功完成基础剪纸作品后,主动向更高难度挑战,将成就感转化为探索动力。通过自主选取“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”诗句作为创作主题,将文字描述的春日场景转化为具体的剪纸元素。巩固了刻纸技法,并在非遗剪纸文化浸润中提升审美感知与问题解决能力。

教师的思考与支持

基于《3—6岁儿童学习与发展指南》语言领域“发展阅读理解能力”目标,捕捉到幼儿对高难度创作的渴望,以古诗句为纽带搭建中华传统文化与剪纸艺术的桥梁。通过提供诗句解析、春日图片素材,帮助幼儿将抽象意象转化为可操作的图案。尊重幼儿主动学习的需求,助力幼儿在文化体验中实现多元能力发展。

故事五:我与靓靓的N个故事

春日主题刻纸的开展,给足了幼儿刻纸体验与成就感。

在一次散步期间,我园的园宠孔雀靓靓开屏啦,靓靓的羽毛靓丽且有规律排列,吸引了孩子们的注意。

|

镜头一:园宠启思——靓靓与剪纸灵感迸发 |

|

|

|

瑶瑶:“靓靓的尾巴展开像彩虹扇子!” |

|

佑佑:“它走路的样子好优雅呀!” |

|

|

朵朵说:“要是能刻纸出靓靓就好了!” |

|

这个想法瞬间点燃了大家的热情,孩子们七嘴八舌地讨论起来。孩子们的想法不约而同:“老师,我觉得孔雀也是可以刻出来的吧?”

华华说:“那我要剪正在跳舞的亮亮,像芭蕾舞演员一样转圈圈!”

伽伽说:“我想把靓靓刻完贴在云肩上,就像古代公主的衣服!”

“你们的想法真有趣,我觉得一定可以实现,需要帮助跟老师说呦!”

随即,孩子们开始绘画自己与靓靓的故事……

|

幼儿记录:我和靓靓的N个故事 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

图15 我和靓靓的N个故事(表征)

图16 孩子们刻巨型孔雀

图17 作品:巨型孔雀《妙剪灵雀》

|

作品:我和靓靓的N个故事 |

||

|

|

|

|

图18 作品:我和靓靓的N个故事

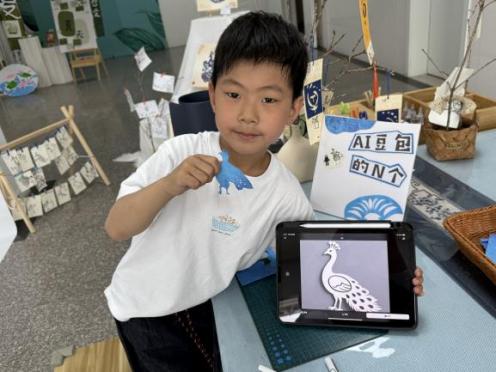

镜头二:精准表达——解码与AI的沟通秘诀

正当孩子们准备动手时,难题出现了:“孔雀跳舞的姿势好难画啊!”

“怎么才能让尾巴看起来像真的在开屏?”

这时,天天突然说:“我妈妈说,遇到问题可以问AI!我们试试豆包吧!”

孩子们兴奋地围在iPad前,按住语音说:“怎么画跳舞的孔雀?”(图19)

然而,豆包给的答案却让大家皱起眉头:“怎么只回答问题,没有图片呢?”

图19 幼儿与豆包对话

大家看着豆包给出的文字答案满脸疑惑:“为什么没有靓靓跳舞的图片?”

朵朵着急地说:“是不是豆包没听懂我们想要靓靓开屏转圈圈的样子?”

大家七嘴八舌讨论,有人认为是问的太简单,有人觉得没说清楚“要图片”。

图20 幼儿与豆包调整对话

这时,老师提议:“我们把想要的样子画出来,再把要求写得详细些,告诉豆包试试?”孩子们立刻行动,用画笔把心中的孔雀画下来:弯弯的脖颈、展开如扇子的尾巴、踮起的“脚尖”……

图21 教师引导正确提问

孩子们围在一起,重新生成指令:“画一只孔雀靓靓,正在跳芭蕾舞,尾巴完全展开,羽毛要有蓝色和绿色,帮我生成一张可以剪纸的图片。”

再次询问豆包时,屏幕上终于出现了色彩鲜艳、姿态灵动的孔雀图!孩子们兴奋地跳起来:“原来要把颜色、动作、靓靓的名字都说清楚,豆包才能明白!”

天天总结道:“就像和小伙伴说话,越清楚别人越能听懂!”

图22 与豆包精准对话后的作品

经验梳理:通过这次尝试,孩子们不仅解决了绘画难题,更发现了与AI对话的小秘诀——清晰、具体的指令,是获取理想答案的关键。

教师的分析与思考:

在这次与AI的互动中,孩子们开启了全新的探索之旅。在遇到绘画难题时,主动尝试借助新兴科技来解决问题,这一过程不仅锻炼了孩子们积极寻求解决问题办法的能力,还让他们亲身体验到科技在学习和创作中的作用。

当发现最初的提问未得到理想答案时,孩子们没有气馁,而是通过集体讨论,深入分析问题,将模糊的想法逐渐梳理清晰。从尝试用画笔把脑海中的画面具象化,再到把画面转化为精准文字指令,孩子们学会了如何将内心复杂的想法有条理地表达出来,逻辑思维得到了极大的锻炼。

同时,也了解到在与AI交流时,清晰、具体的表述是获取有效信息的关键,这对幼儿今后的语言表达和沟通能力的发展有着深远影响。在这个过程中,对科技的好奇心愈发浓厚,更重要的是,我班幼儿对剪纸创作的热情丝毫未减,反而正确利用AI克服困难,增添更多的自信与期待,也更坚定了幼儿用刻纸去展现传统文化魅力的信心。

(二)数字剪纸:科技与非遗剪纸的奇妙邂逅

镜头一:指尖轻点,创意绽放——APP上的云肩纹样设计之旅

为支持幼儿创作,寻找相关非遗剪纸内容时,发现了“剪纸生花”APP。这款APP具备以下优势:

1. 操作便捷:一键折叠、智能描摹功能适合因材施教,注重个体能力差异。

2. 实时反馈:AR模拟功能,可直观看到作品完成后的立体形态及张贴效果。

3. 个性化支持:能力较弱的幼儿可使用“擦除”“返回”功能修正错误,能力较强的幼儿则能尝试复杂图案设计,快捷可满足不同能力幼儿的不同需求。

4. 文化融合:内置传统剪纸纹样库,支持幼儿将现代创意与非遗元素结合。

孩子们围坐在iPad前,打开“剪纸生花”APP,尝试为云肩设计纹样。通过一键折叠功能,轻松模拟出对称的剪纸图案。浩浩反复调整AR模拟效果,观察不同角度下开屏绘制图案与云肩的适配度。

图23 剪纸生花APP设计图案

能力较弱的幼儿则通过擦除、返回功能不断修改线条,逐步完善设计。

能力强的孩子则从APP内置的传统纹样库中选取如意纹、水波纹进行创作。

当一幅幅精美的设计稿在屏幕的云肩上,孩子们兴奋地分享着自己的创意:“我设计的图案像在云肩里跳舞!”“我的羽毛花纹是古代窗花变来的!”科技让传统纹样设计变得生动有趣,也让每个孩子都能成为非遗文化的小小设计师。

图24 利用AI 完成剪纸作品

幼儿的经验与学习

在使用“剪纸生花”APP设计云肩纹样的过程中,幼儿充分体验到科技与传统艺术融合的魅力。通过一键展开、折叠等功能,直观感受对称美学的奇妙;借助AR模拟效果,从不同视角观察作品与云肩搭配,空间感知能力得到有效锻炼。

这场虚实结合的设计之旅,在创新表达中深化对传统文化的理解。不仅激发了幼儿的艺术创造力,更建立起幼儿对非遗文化的认同感与传承意识。

教师的思考与支持

《3-6岁儿童学习与发展指南》提出,应“尊重幼儿发展的个体差异,支持和引导其从原有水平向更高水平发展”。“剪纸生花”APP的个性化功能,恰好落实这一理念提供了有力支持。通过观察幼儿在APP中的操作表现,能够精准识别个体差异,为不同能力的孩子提供分层指导,将现代科技工具转化为传统文化启蒙的桥梁。

镜头二:“虚实转换,匠心传承——从数字设计到指尖实践”

完成APP上的云肩设计后,孩子们迫不及待地拿起剪刀和宣纸,将虚拟图案转化为现实作品。

对照着iPad上的设计稿,用铅笔仔细描摹纹样轮廓,再用剪刀沿着线条慢慢裁剪。一键折叠功能带来的对称美学灵感,此刻化作灵巧的指尖动作——对折纸张,剪出月牙纹与锯齿状装饰,每一刀都带着APP中反复练习的自信。

当剪纸作品与布料云肩完美贴合时…

豪豪惊叹:“老师,你看,我这个和剪纸生花APP里的效果一模一样!”

“原来数字设计真的能变成漂亮的传统衣服!”

这场虚实交融的创作,让非遗技艺在数字工具的助力下焕发新生,也让孩子们在动手实践中,真正触摸到传统文化的温度。

图25 幼儿利用AI完成设计作品

幼儿的经验与学习:

在虚实转化的创作中,幼儿将APP中积累的对称设计、纹样搭配经验迁移到手工实践,通过一系列等动作,将数字设计转化为立体作品。一键折叠功能带来的空间认知,帮助幼儿理解传统剪纸的对称美学;在动手过程中不仅掌握剪纸技巧,更直观感受科技与传统工艺的关联,在成功将虚拟设计变为实物后,增强了对传统文化创作的自信与兴趣。

教师的分析与思考:

《教育信息化2.0行动计划》倡导利用技术赋能个性化学习,“剪纸生花”APP正是这一理念的生动实践。在幼儿将虚拟设计转化为现实作品的过程中,APP的智能描摹、一键折叠等功能,为不同能力的幼儿提供了差异化支持:能力较弱的幼儿可通过反复模拟练习掌握对称剪裁技巧,能力较强的幼儿则能借助纹样库探索更复杂的非遗图案组合。这种数字化工具不仅保留了剪纸艺术的核心价值——镂空、折叠、对称美学,更通过实时反馈与个性化操作,让传统文化学习突破时空限制。教师需持续关注技术与传统技艺的平衡点,既发挥科技在激发兴趣、降低学习难度上的优势,又引导幼儿在手工实践中感悟非遗文化的匠心,真正实现传统文化传承的创新发展。

图26 妙剪生花 场域及作品展

教师小结:

当孩子们第一次在教室驻足十二生肖剪纸时,当他们在AI屏幕前为精准指令欢呼时,当云肩纹样从虚拟设计变为实体剪纸时——这场始于兴趣、忠于文化认同的旅程,始终以“儿童友好理念”为轴心,让幼儿在指尖与纸张的对话中,触摸传统文化的温度,也让我们在支持与观察中,见证教育的生长性。

一、儿童立场:课程生长的核心引擎

“儿童是课程的第一设计师。”从煜煜对剪纸胡须的惊叹,到朵朵“刻孔雀靓靓”的奇想,课程的每一步推进都源自幼儿的真实需求。我们秉持“儿童视角”,将宸宸“刻春天诗句”的提问转化为诗画共生活动,把天天“问AI”的提议变成人机对话实践,甚至将创作场域从教室延伸至大厅——这种“兴趣捕捉-问题转化-场域拓展”的路径,正是《幼儿园教育指导纲要》中“尊重幼儿自主探索”的具象化。当孩子们为阴刻阳刻争论时,当他们在APP中自主调整云肩纹样时,我们看到:儿童不仅是知识的接受者,更是文化探索的主体。

面对能力差异,我们通过“剪纸生花”APP的分层功能(如“擦除”辅助弱能力幼儿、纹样库支持强能力幼儿)、安全刻刀的渐进式投放,让每个孩子都能在“最近发展区”获得成就感,这与《3-6岁儿童学习与发展指南》中“尊重个体差异”的理念深度契合。

二、文化浸润:传统与现代的双向奔赴

非遗剪纸的魅力,藏在锯齿纹的灵动、阴刻阳刻的智慧,更藏在“一方水土养一方艺术”的文化基因里。幼儿对比南北剪纸风格,理解地域文化对艺术的影响;用“轻按慢推”的刻刀体验,传递“匠心”的内涵;借“儿童散学”的诗画创作,实现语言符号与视觉艺术的转化——这种浸润式学习,让《教育强国建设规划纲要》中“传统文化教育从娃娃抓起”的要求,落地为可操作的课程链。

科技赋能新样态:当AI生成孔雀动态图、APP实现云肩纹样实时预览时,现代技术不仅降低了学习门槛,更创造了“传统工艺+数字工具”的文化传承新范式。孩子们在“给豆包精准指令”的过程中,既掌握了剪纸造型技巧,又理解了“清晰表达”的沟通逻辑,这正是《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》倡导的“创造性转化”的生动实践。

三、课程建构:三维交织的浸润模式

我们构建“知识+活动+环境”三维课程模式,让传统非遗文可感可知:

• 知识+活动:通过“非遗剪纸知多少”调查表、南北风格对比图等,将抽象文化知识转化为探究活动,幼儿在“刻刀怎么用”的试错中,掌握“稳力慢行”的技法,完成从“认知”到“实践”的跨越。

• 知识+环境:在教室创设“妙剪生花”展,陈列不同剪纸作品,让环境成为“第三位老师”,潜移默化传递非遗文化审美。

• 活动+环境:将幼儿园户外大厅变为“非遗剪纸创作坊”,幼儿在开放式场域完成巨型孔雀剪纸,使环境成为创作的延伸,呼应“儿童友好空间”的理念。

四、反思与展望:在传承中创新生长

1.幼儿收获

从“纸张戳破”到熟练运用阴刻阳刻,从“模糊提问”到“精准指令”,孩子们不仅掌握了剪纸技法,更发展出“观察-分析-解决”的思维链。当他们说出“我的云肩纹样有古代窗花味”时,传统文化已内化为审美认同与文化自信,这是艺术领域与社会领域的双重收获。

2.教师成长

在看见与倾听中成为儿童成长的同频者。随着课程推进,我愈发真切地体会到“儿童是课程最好的设计者”。当朵朵执着于“刻出靓靓开屏”的细节时,当孩子们为阴刻阳刻争论不休时,这些曾被视为“问题”的瞬间,如今都成为我解读儿童思维的密码——我学会了蹲下身,用“你为什么这样设计”替代“应该这样做”。

教师的专业成长,正藏在对幼儿“真问题”的回应里。我逐渐从“活动设计者”退居为“探索陪伴者”,甚至会被孩子们的创意震撼。正如虞永平教授所言“教育应追随儿童的发展”,这场非遗剪纸之旅让我明白:教师的收获,从来不是预设的教学成果,而是在与幼儿共同经历“困惑-探索-突破”的过程中,真正理解“儿童立场”的重量——它让我们放下成人的“标准答案”,以更谦卑的姿态,成为文化传承路上与幼儿同频生长的学习者。

“教育是让种子遇见合适的土壤。”未来,我将继续以儿童为圆心,用“传统底蕴+现代技术”的剪刀,裁出更多文化传承的新可能,让非遗这朵艺术之花在幼儿的生命中绽放独特光彩。

(无锡市东亭中心幼儿园 李雯 张琪)