活动背景

时间对于孩子们来说是抽象的,它抓不住,摸不着,也很难体会到其重要性,每当区域活动或户外活动结束的音乐响起,孩子们总是恋恋不舍地继续操作、玩耍。对于即将步入小学的孩子们,时间观念十分重要。在一次晨谈中,我们偶然提到小学的“课件十分钟”,对于这一新鲜话题,孩子们产生了浓厚的兴趣,纷纷讨论起来。为了让孩子们学会合理安排时间,养成良好的作息习惯,结合孩子们的现实需要以及教育目标,我们带着孩子开展“情有独钟”活动,通过时间管理活动,让孩子们走进时间、感受时间,加强时间观念。

活动过程中,我们注重孩子的“思考与实践”“操作与体验”,教师作为引导者,通过感知具体实物、时间大体验以及制定一日计划,帮助孩子们继续保持高涨兴趣,学会时间管理。

一场关于“时间”之旅在教师的引导下逐渐开启。

故事一:寻时之旅——什么是时间

(一)讨论一:时间是什么呢?

在一次晨谈活动中,小橙汁提起妈妈曾经说过的一句话“现在要静下心来了,不然小学上一节课就休息10分钟,你能坐的住吗?”孩子们一下子就激动了起来,七嘴八舌地开始讨论。

小小:就10分钟!根本不能玩游戏。

多多:10分钟就是我们点心的自主时间,可以干什么呢?

菲菲:我哥哥说小学的厕所不在教室,下课要抓紧时间上厕所。

小希:10分钟究竟有多久?

对于问题“10分钟究竟有多久”,大家给出了不同的答案,有人觉得10分钟很长,有人觉得10分钟很短。那么为了了解清楚时间是什么,到底是快还是慢,小朋友们决定仔细调查一番,再给出正确答案。

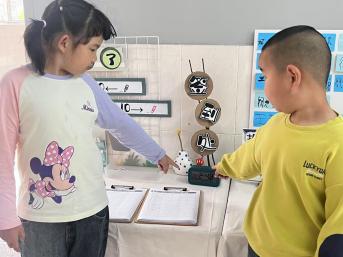

图1、图2、图3孩子们讨论

(二)讨论二:来自于时间的发现

我们借此机会展开了“时钟大调查”,在父母的帮助下,小朋友们把能表示时间的物体都找了出来,也在幼儿园内展开“搜查”,大家积极参与,通过调查,他们发现关于时间的呈现方式是多种多样的。

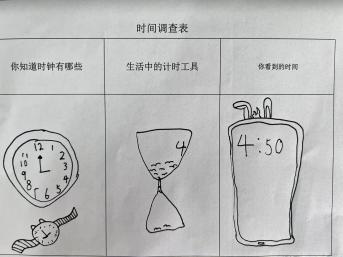

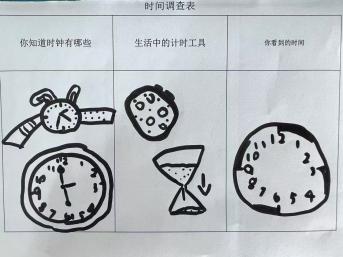

图4、图5、图6孩子们展开调查

图7、图8完成调查表

第二天,孩子们带着搜集带的信息争先恐后的分享自己的收获,在小老师的讲解下,孩子们对时间的呈现方式有了更加深刻的了解。原来,除了时钟、手机、电子闹钟可以看时间外,日常生活中太阳升起落下、区域活动时的音乐都表示时间。

图9、图10孩子们了解时钟的秘密

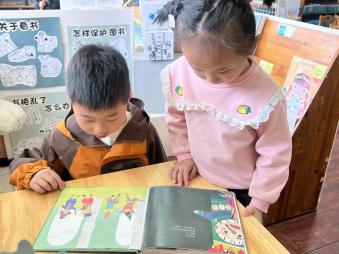

(三)讨论三:《时钟国王》

以诚带来了家中关于时间的绘本:《时钟国王》,精美的绘画一下子就吸引了孩子们的兴趣,我们便在阅读区引导孩子们进行阅读,每天的自主活动时间,总能看见小老师们认真为其他孩子阅读绘本,。

小杨:不同的时间就要做不同的事情,就像故事里人们都要6点起床。

炎炎:原来时间除了白天与黑夜,还可以分成早晨、中午、晚上。

晨晨:我们可不能像国王一样,太糟糕了。

沐沐:时间真的很重要。

图11、图12孩子们阅读绘本《时钟国王》

幼儿的经验与学习

《指南》中指出:幼儿在活动过程中表现出的积极态度和良好行为倾向,是终身学习与发展所必须的宝贵品质。在一次偶然的谈话活动中,孩子们对时间产生了探究兴趣,随后积极展开调查。同时,《指南》科学领域中数学认知方面提出:“5-6岁的幼儿能初步感知生活中数学的有用和有趣”,幼儿通过调查表发现时钟、手表、太阳等多样化的时间呈现方式并结合绘本内容,体会到时间在生活中的实际应用,如作息安排、自然规律。通过绘本《时钟国王》,幼儿初步建立“一天”的时间概念:早晨、中午、晚上,并能将事件与时间词汇对应,例如:起床时间是6点。

教师的思考与支持

对于时间的管理是幼小衔接中不可缺少的一部分,教师基于幼儿经验的起点思考,通过调查表丰富幼儿对时间的认知:知道时钟、手表等工具,发现幼儿的兴趣点:对“太阳表示时间”的好奇。并紧扣《指南》大班幼儿的发展目标,通过多领域融合让幼儿从抽象感知(时间什么)—具象体验(观察工具)逐步建构时间观念,为后续活动奠定基础。

故事二:探时之旅——时间到底有多久

(一)讨论一:时钟的分解

通过谈话活动以及阅读活动,孩子们对时间有了更多的认识:太阳升起表示白天,太阳落下表示晚上。那么如何对白天或夜晚以内的时间有多的了解呢?大家将目光投向了班级后面的时钟。通过《认识时钟》活动,孩子们认识了时钟的基本构造:12个数字和两个指针,短的是时针,长的是快速转动的分钟。分针转一圈表示一小时,时针则是移动一格,为了让孩子们更清楚直观的感知,我们将时钟取下,孩子们拨弄着钟冠,兴奋地拍起手:“原来时间就是这样一点一点走动的呀。”

图13、图14认识时钟

结合对时钟的探索,孩子们对钟面和指针有了一定的了解,通过美术欣赏活动《记忆的永恒》,弯弯曲曲的钟面让他们产生了无限的创意,孩子们决定自己设计一个属于自己的时钟朋友。

谦瑞:我想像达利一样,画一个五角星的时钟。

希希:爸爸妈妈有手表,我也想要,我做一个戴手上的手表。

小齐:那我要做一个可以粘土时钟挂在墙上。

可是白纸太轻,覆上粘土后挂在墙上很容易掉落,这可怎么办?美工区的小朋友们坐在一起集思广益,希希在材料柜里不断翻找,木片太重,纸盘太小,这时,谦瑞看到了美工区的规则牌:“我想到一个好主意,我们用这种规则牌,让老师切出想要的形状就可以了。”

图15、图16孩子们制作时钟

根据希希勾线笔的痕迹,我们将kt板裁成适合的形状,大家一起将彩泥搓成细细的长条,制作数字、指针,并用不同的颜色进行钟面装饰,看着悬挂在美工区的“消失的时间”,小朋友们纷纷表示:“下次美工区,我也要制作消失的时间。”

(二)讨论二:整点与半点

在活动过程中,有些孩子提出了新的想法。

诚诚:我现在认识了时钟,可是上面的时间怎么看呢?

阳阳:我在家里学过,时针指着几,就是几点。

小译:那分钟呢,分针指着的数字是什么意思?

细心的孩子们想要更进一步的了解时间,因此我们开展了相关数学活动,通过情境“帮助侦探破案”,孩子们直观了解半点与整点的区别,能够简单的报出时间。随后,我们也根据幼儿的兴趣,在益智区投放相关时钟材料,孩子们玩的不亦乐乎:“我也会看时间啦。”

图17、图18、图19孩子们感知整点与半点

幼儿的经验与学习

《指南》中提出幼儿在探究中认识周围的事物和现象,由于对时钟的兴趣,孩子们积极探究时钟的奥秘,通过认识并分解时钟,孩子们理解钟表上数字的排列顺序以及指针的运动规律,并在集体活动中,通过整点与半点的对比,感知时间的连续性和量变,符号《指南》中所提到的:感知和理解数、量及数量关系。在艺术欣赏活动中,孩子们欣赏作品,并愿意多元展现自己对艺术作品的理解,体现其艺术表达能力的迅猛发展,在过程中,对于其他小朋友遇到的难题“白纸难以呈现作品”,大家积极帮助,通过观察周围事物、思考、协商合作完成艺术作品,表现其不怕困难、敢于探究和尝试的良好学习品质

教师的思考与支持

幼儿的学习是以直接经验为基础进行的,教师给予充足的探索空间,满足幼儿自主探索尝试的需求;并且作为幼儿学习的支持者与合作者,为幼儿丰富更多知识经验。在过程中,对于整点与半点的思考,由于个体差异,部分幼儿并不能完全理解时间与数字的关联,因此我们提供分层材料,包括真正的时钟、纸盘时钟等,以此支持不同水平的幼儿。在艺术欣赏环节,我们也思考:“幼儿的欣赏与创作是否仅模仿表面形式,是否理解艺术作品中抽象时间符合”因此,我们也结合了相关谈话活动以及“春如线”作品欣赏,以间接的方式帮助幼儿理解流动线条代表时间流逝。

故事三:探时之旅——我是时间小主人

(一)讨论一:一分钟挑战

“再等一分钟就好了”,这是孩子们在区域活动结束时常常挂在嘴边的一句话。在他们眼里的一分钟究竟是多久呢?

小小:一分钟就是60秒。

彤彤:一分钟我可以把区域材料放起来。

小凯:一分钟我能跳绳100个。

大家都不相信小凯的话,一分钟怎么可能跳100个绳。孩子们想要见识小凯说的到底是不是真的。于是在孩子们的强烈要求下,我们的“时间体验馆”正式开业了。

通过讨论,体验馆的项目包括水瓶塞球、串珠、跳绳、掰辫子等,也为了更加方便体验馆内的工作人员更加准确的计时,大家从家里带来了各式各样的计时工具,有一分钟沙漏以及计时器。刚刚开业的“时间体验馆”获得了热烈的关注,孩子们每天早早入园,选择体验馆作为区域活动内容,不少围观的小朋友也忍不住为参赛者们加油呐喊。

菲菲:原来一分钟这么短,我只能串13颗珠子。

丝丝:你不能着急,越着急越串不起来,我能串20个呢。

图20、图21、图22在时间体验馆参与游戏

在婷婷与馨馨分工挑战“一分钟跳绳”时,新的问题产生了:婷婷:“哎呀,我一边看沙漏,一边数数,都忘记你跳了多少了。”这可怎么办,大家紧急召来了小组会议,并提出自己的看法。

丝丝:我们可以专心数,偶尔看一眼沙漏就行。

诚诚:没错,或者谁跳绳谁数数,计时员就只计时。

阳阳:可以用计时器,这样只要听到音乐暂停数数就行。

图23、图24、图25发现并讨论解决问题

图26小组会议记录

很快,大家不满足于体验馆的游戏材料,想要挑战更多“一分钟”。从每次挑战跳绳的过程中,大家得到了一些新思路。

晨晨:每次挑战跳绳,都是从体育材料筐里拿,那么我们是不是可以从其他区域拿材料呢?

谦瑞:可是我们把材料拿走了,其他区域的小朋友玩什么呢?

小橙汁:我们可以借呀,玩的时候拿到体验馆,挑战结束就放回去。

于是,在大家的强烈建议下,我们为体验馆设置了一个“建议筐”,孩子们将自己想玩的材料都画了下来,每次以抽签的方式选择其他区域材料,大家的情绪更加高涨,每天总能听到孩子们的欢呼声:“我要玩垃圾分类!”,“快去拿迷宫,我要看看一分钟我能走多少迷宫。”就这样,挑战榜上的内容越来越丰富,大家对于一分钟的感知也更加清晰具体了。

图27、图28、图29孩子们丰富体验馆游戏

(二)讨论二:我的课间十分钟

对于即将踏入小学门槛的孩子们而言,时间探索中还有一个尤为重要的议题——课件十分钟。那么,究竟什么是课间10分钟呢?通过社会活动《小学生的一天》,孩子们对于小学生的一日生活有了更加深刻的了解。原来课间十分钟,不仅仅是放松休息,更重要的是为下节课做好准备。

小组会议开始了,大家围坐在一起,开始讨论。有人认为应当先上厕所在玩玩具,有人认为应当先把下节课的书放在桌上。每组按照自己的想法进行记录。

图30、图31开展小组会议

图32、图33、图34记录:课间十分钟做什么

根据第一次计划,大家展开了行动,并在结束后围圈分析:“你们的计划完成了吗?为什么?”“我玩积木太久了,没时间上厕所。”“那我们应该把上厕所排在第一位。”对于不足之处,大家提出调整并再次尝试,对比两次结果,孩子们感受到合理规划的重要性。

小宁:下课要先上厕所,再做其他事情。

瑾希:我会把下节课的书准备好再去玩。

图35、图36小组分享

(三)讨论三:我的一日计划

通过“课间十分钟”的讨论,大家对时间计划产生了更大的兴趣,结合《探秘春天》主题活动中的集体活动《我的春日计划》,并、萌发出新的问题:“我们能制订十分钟的计划,是不是可以制定一日计划呢?”

大家开始了对自己一日计划的讨论。

炎炎:我不知道我想做什么,这怎么办?

小诚:我们早上7点到下午五点是在幼儿园,可以画在一格内。

朵朵:我想计划放学之后干什么。

根据讨论,大家将画纸折成四格,并在其中画上自己的一日计划,在分享环节,孩子们对自己以及他人的计划进行评价,在讨论中,大家发现了一些问题:1.部分孩子不能将时间串联起来,吃完午餐就到了晚上;2.一些计划没有操作意义,仅仅陈述吃饭、睡觉等日常生活;3.四宫格太小,不能画下一日计划。

围绕问题,大家提出自己的改进建议:首先,老师带领孩子们结合情境“小猪的一天”,帮助孩子们进一步梳理一日时间线;其次,孩子们也明确了绘画内容,将重点放在“干什么”上,避免绘画无意义的生活活动;最后,在小橙汁的建议下,大家尝试将画纸进行更多的分格,从四格变为六格、八格。解决完问题,2.0版本的一日计划完成了!大家迫不及待的上台,讲述自己的一日计划,小听众们也为大家的想法纷纷鼓掌。

幼儿的经验与学习

通过“一分钟挑战”,孩子们具体感知抽象的时间单位,理解时长与行动之间的关系,体现了《指南》科学领域5-6岁幼儿的目标:能发现生活中许多问题能用数学方法解决,建立对时间概念的感知;研讨“课间十分钟可以干什么”时,幼儿权衡喝水、如厕、游戏的优先级,形成良好的自我服务意识和时间分配能力;在制定计划的过程中,幼儿发现问题,并通过讨论,倾听他人意见、表达自我需求,学习合理安排一日生活。此阶段,从“感知一分钟”到“规划一天”,幼儿经历了感知-计划-执行-反思的完整学习循环,体现了幼儿任务导向与问题解决的良好学习品质的提升。

教师的思考与支持

在幼儿探究过程中,教师给予足够的时间让其进行充分探索,当幼儿遇到困难与问题时,教师并没有急于提出帮助与指导,而是鼓励幼儿自行探讨,引导幼儿大胆表达自己的想法,并将简单的猜想引向深入猜测;通过多样化材料的提供,帮助幼儿将抽象时间进行了可视化处理,并且考虑到个体差异性,教师在“时间体验馆”提供了分层游戏材料,适应个体差异。结合“脚手架理论”,教师以渐近式引导自主性,从“体验一分钟”-“规划十分钟”-“设计一日计划”逐步增加复杂度,,最后,将幼儿的一日计划装订在阅读区,通过可视化成果展示,增强成就感,教师作为支持者与引导者,过程中以提问启发、组织讨论以及个别化指导为主,作用旨在与帮助幼儿建构经验。

故事四:惜时之旅——情感延伸

通过对时间的探索,大家对时间一去不复返有了更多的想法。

小凯:上了小学就没有区域游戏了。

诚诚:没错没错,再过一个月就要毕业了

菲菲:我们要珍惜现在的时光,珍惜时间。

丝丝:我觉得要谢谢华老师、李老师和俞老师,让我们幼儿园生活这么开心。

从对幼儿园的不舍,一下子变成了对过去美好时光的回忆,大家不由地聊起自己再幼儿园时深刻难忘的记忆。有人在讲述自己学会的本领,还有人在讲述自己印象深刻的人。大家纷纷表达自己的想法,于是我也加入大家的聊天,在怡朵的提议下,大家拿起画笔要为幼儿园画上一幅感谢信。

图37、图38、图39制作感谢信

对幼儿园的不舍以及对老师、同伴的爱聚成了一幅幅动人的感谢信,小朋友们相互欣赏着作品。

图40、图41、图42感谢信

幼儿的经验与学习

通过对时间的探究,幼儿逐渐从多方能力发展延伸到情感层面,在讨论“时间一去不复返”时,理解离别时成长的必然过程,符合《指南》中所提及的5-6岁的幼儿愿意为集体服务,对小学生活有期待。绘画过程中,幼儿回忆与朋友共同游戏的时光,追忆与老师的相处点滴,用具体行动表达情感,在用绘画、符号设计感谢信后,幼儿使用“感谢”、“舍不得”等情感词汇,充分展现了其情感性语言的使用。

教师的思考与支持

教师作用在于提供物质支持与情感引导,面对离别的不舍,教师引导幼儿将消极情绪转化为积极行动,并通过讲述感谢信,帮助幼儿建立对同伴的情感表达,从而进一步萌发对小学的期待。这一阶段的活动,不仅深化了幼儿对时间概念的认知,更通过情感表达促进了社会性、艺术创造能力与心理适应能力的发展整合,为幼小衔接的情感过渡提供了重要支持。

教师小结

《幼儿园入学准备教育指导要点》指出:“引导幼儿逐步建立树立时间观念。”基于此背景,本次课程,以“收集、整理、组织、回顾和执行”为实施路径,以捕捉幼儿兴趣点作为起点,将对于时间的探索融于各项活动。通过实践,幼儿的时间感念、计划性、合作性等方面都得到了提升。

一、层次推进,由易到难

本次课程,以幼儿对时间的直观感知为起点,遵循“具象认知—抽象理解—实践应用”的逻辑逐层深入。首先通过实物时钟观察、动手绘画等活动,帮助幼儿建立时钟结构与数字对应关系的基础认知;再以整点半点的学习,将具象的时钟表盘与抽象的时间刻度结合,逐步引导幼儿理解时间单位;最后通过“一分钟挑战”“课间十分钟规划”等实践活动,将时间概念转化为生活经验。这样由浅入深的设计,符合大班幼儿从形象思维向抽象思维过渡的认知特点,有效避免了因难度跳跃导致的学习断层。

二、梯度推进,逐步规划

课程通过层层递进的任务设计,引导幼儿逐步建立时间规划能力。从认识时间到尝试分配时间,从个人挑战到群体协作,幼儿的时间管理意识在实践中不断提升。例如,“课间十分钟”讨论环节,教师鼓励幼儿自主规划活动内容,通过小组讨论反思修改,并在此基础上结合“一日计划表”制定环节,帮助幼儿将碎片化时间整合为系统计划。这种从“认识时间”到“管理时间”的梯度推进,让幼儿在实践中体会到时间的价值,逐步培养自律意识。但在制定计划时,部分幼儿出现任务安排过满、缺乏弹性的问题,后续教师会引导幼儿根据实际完成情况反思优化,进一步提升时间规划的合理性。循环推进,体验升级

三、循环推进,体验升级

课程通过“认知—体验—反思”的循环模式,不断深化幼儿对时间的理解与感悟。从动手操作认识时钟,到挑战活动感受时间长短,再到绘画感谢信表达对时光流逝的不舍,幼儿在多维度体验中逐步形成珍惜时间的情感认知。特别是“一分钟挑战”活动后,幼儿通过对比完成任务的数量与质量,直观感受到时间的有限性;而绘画感谢信环节则将时间的抽象概念转化为具体的情感表达,让幼儿在创作中进一步领悟时光的珍贵。但在情感体验环节,部分幼儿的表达较为单一,未来可结合故事、角色扮演等形式,丰富情感体验的载体,帮助幼儿更深刻地体会时间与生活、情感的紧密联系。

本次班级课程,通过层次、梯度、循环三重推进策略,构建了系统的时间认知与实践体系。并针对幼儿个体差异优化活动难度,加强理论与生活场景的融合,同时注重情感体验的多元性,使幼儿在循序渐进的学习中真正建立科学的时间观念与珍惜时光的意识。

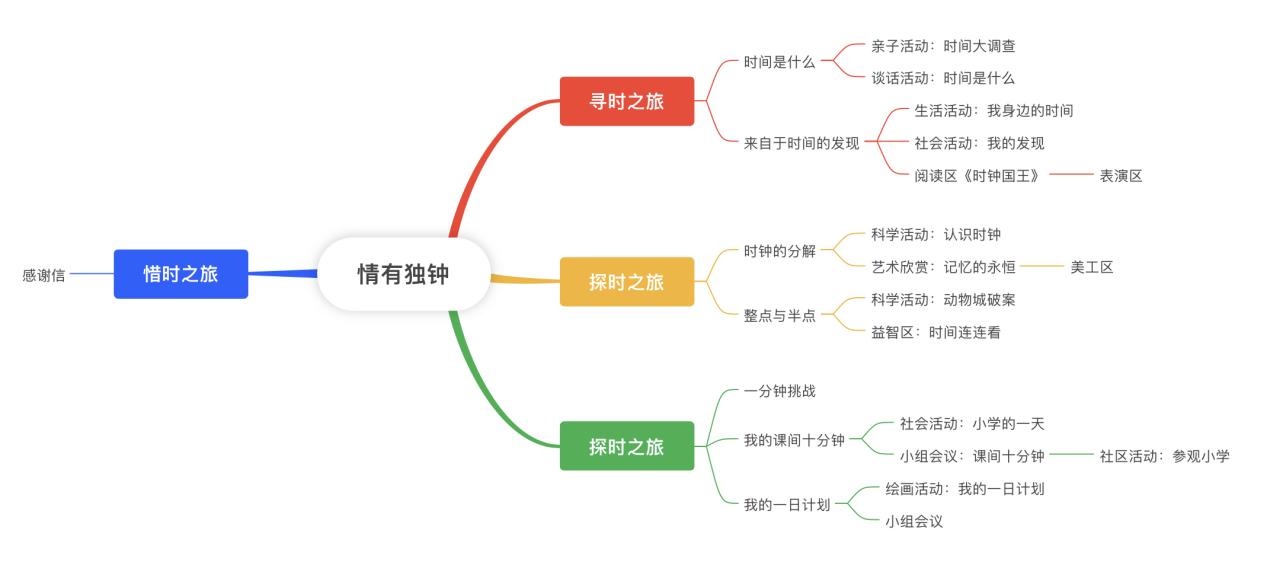

主题实施网络图

图37主题活动实施网络图

(无锡市东亭中心幼儿园 华永红 李欣桐)