一、文化探索:

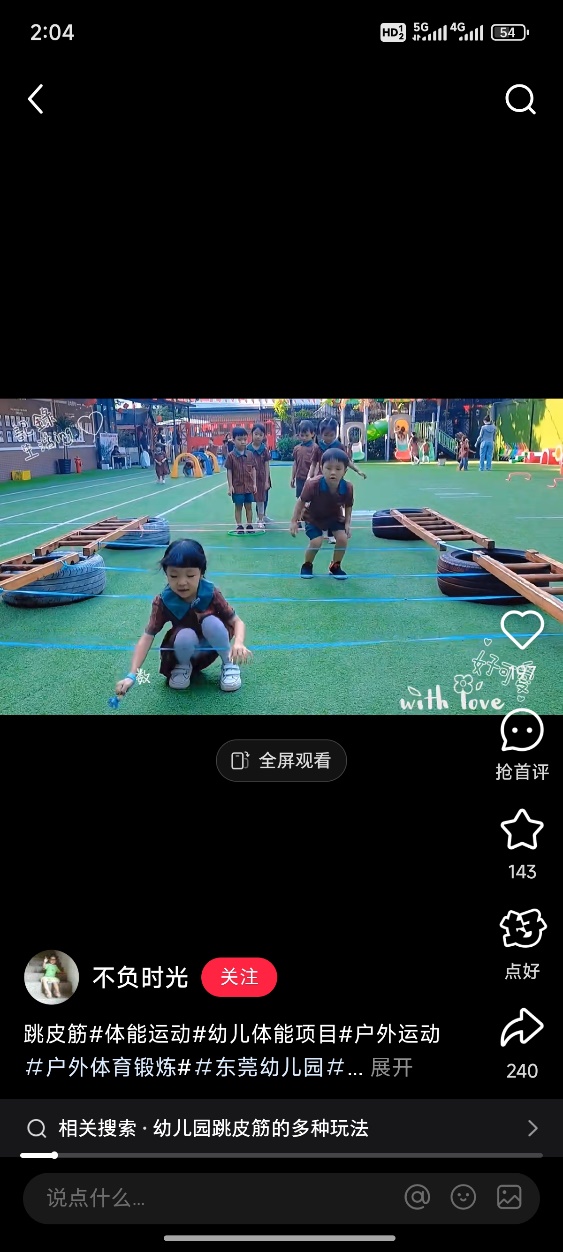

根据教育部明确提出《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》文件:到2025年,全国学生体质健康达标率需达到95%以上,高中毕业生达到国家体育锻炼标准的人数比例需达到90%以上。同时,要求学校确保学生每天在校内参加不少于1小时的体育活动,校外锻炼时间不低于1小时,综合体育活动时间总计不少于2小时。与我们幼儿园对幼儿的锻炼要求每天不少于两小时的户外活动,其中体育活动时间不少于一小时相吻合。

跳皮筋作为中国传统民间体育游戏,承载着深厚的文化内涵与时代记忆。以下从历史溯源、文化特征、教育价值及现代传承四个维度展开探索:

历史溯源:从农耕文明到市井记忆

跳皮筋的雏形可追溯至汉代「跳百索」(跳绳),唐宋时期发展为节庆民俗活动,明清时期融入市井生活,逐渐演变为以皮筋为道具的群体游戏。其普及与农耕社会密切相关:

1.季节性活动:春季播种前,妇女儿童通过跳皮筋舒展筋骨,寓意「驱邪纳福」;

劳动场景转化:动作设计模仿插秧、收割等劳动姿态,如「马兰开花」中的跳跃动作源自田间劳作;

文化特征:集体智慧与地域符号

(1)歌谣与动作的共生性

跳皮筋的节奏与方言歌谣深度融合,形成独特的「口头文化」。例如:《马兰开花二十一》节奏明快,歌词包含数字、地名(如「二八二五六,二八二五七」)。

(2)性别角色的隐性表达

传统跳皮筋以女性参与为主,反映了特定时代女性通过游戏强化社交纽带、锻炼体能的文化需求。跳皮筋的「双人撑绳」「多人协作」模式,暗含女性互助精神。

教育价值:身体、文化与社会性的多维培育

(1)身体机能训练

动态平衡:单脚跳、双脚交替跳等动作提升协调性;

节奏感培养:歌谣节奏与肢体动作的同步性锻炼乐感;

心肺耐力:持续跳跃增强体能。

(2)文化传承载体

通过歌谣传递方言、历史典故(如「马兰花」主题跳皮筋);

(3)社会性发展

规则意识:通过「闯关」「轮换角色」建立合作观念;

多人协作:多人配合完成复杂动作,培养沟通能力;

抗挫折教育:失败后重新挑战,增强韧性。

现代传承与创新路径

(1)非遗保护与活化

北京、上海等地将跳皮筋列入区级非物质文化遗产名录,通过社区工作坊、校园课程推广

(2)教育场景融合

开发班本课程:根据幼儿的兴趣点进行了解和实践。还可结合非遗文化开发特色课程,如舞龙、抖空竹,传承传统体育项目。

(3)数字化传播

引入AR技术设计虚拟运动场景(如“开发AR跳皮筋游戏”),增强互动性与趣味性。

跳皮筋不仅是一项游戏,更是一部流动的文化史。在现代社会,它既需要通过守正保留文化内核,又需通过创新激活时代价值,让传统体育在数字化浪潮中延续生命力。正如教育部文件强调的以文化人,跳皮筋的传承本质上是对民族精神的守护与再创造。

二、跳橡皮筋技能学习

健康领域:动作发展与体能提升

1. 掌握基本跳跃动作(单脚跳、双脚跳)

2. 提升身体协调性与平衡能力

3. 培养节奏感与反应速度

语言领域:儿歌韵律与表达能力

1. 学习传统跳皮筋儿歌,感知语言节奏

2. 丰富词汇量,尝试改编简单歌词

3. 提升倾听与口语表达能力

开展童谣互动游戏:

如:学唱改编版《小皮球》(如“小皮球,圆又圆,跳皮筋,真好玩”)

结合《小蝌蚪找妈妈》情节,边跳边念“小蝌蚪,找妈妈,跳过皮筋快长大”

鼓励幼儿用短句描述游戏体验(如“我跳得很高!”“皮筋像彩虹!”)

社会领域:合作意识与规则认知

1. 理解轮流、合作的意义

2. 学习简单的游戏规则

3. 增强集体归属感

科学领域:探索发现与逻辑思维

1. 感知皮筋的弹性与空间变化

2. 建立初步的数概念与节奏感

3. 培养观察与探究能力

科学小实验:

提供对比不同材质的“皮筋”(毛线、布条、橡胶圈),观察哪种弹性最好

用皮筋制作简易测力计,探索“拉得越长弹得越高”的现象

数学融入游戏:

《数字格子跳》:在地面贴数字皮筋圈,按顺序跳(1→2→3)

用拍手节奏代替歌谣,练习“2拍跳一次”的规律

艺术领域:创意表达与审美体验

1. 感受音乐与动作的韵律美

2. 尝试创造性动作设计

3. 激发对传统游戏的审美兴趣

美术延伸活动:

用拓印法制作“跳皮筋场景画”(皮筋蘸颜料印出花纹)

设计“我的跳皮筋日记”,用简单符号记录游戏中的发现

利用教室里可用的材料或工具,创设跳皮筋或体育的场景

家园联动:

发放《家庭跳皮筋任务卡》,鼓励亲子创编新儿歌

举办“传统游戏日”,邀请家长参与跳皮筋亲子赛。

文化渗透:

结合节日、季节、节气(如端午节)开展“传统游戏周”,讲解跳皮筋的历史渊源。

用图片墙展示不同年代跳皮筋的场景,增强文化认同感

跳皮筋在五大领域的融合中,既锻炼了幼儿的基本动作技能,又通过语言、合作、探索与创造实现了综合发展。我们还需根据幼儿的兴趣与能力,将传统游戏转化为符合其认知特点的趣味活动,让文化传承与现代教育相得益彰。

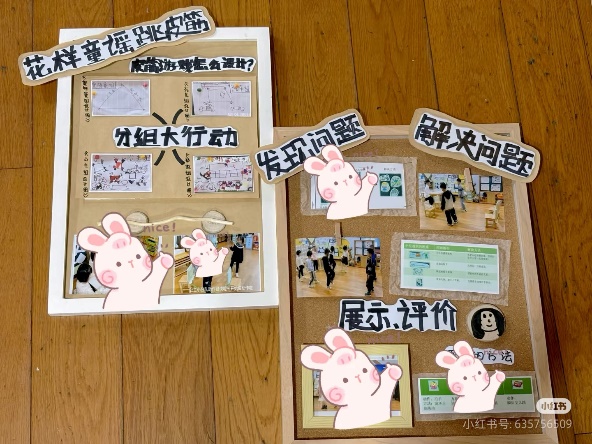

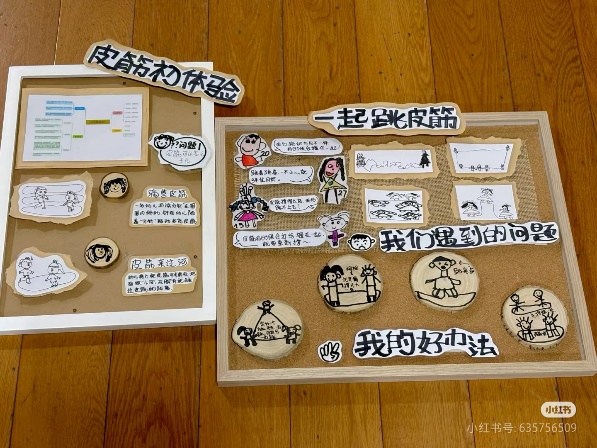

三、预设成果展示

主题墙、班级环境创设

游戏玩法预设