活动背景

有一天小鲸鱼在绘本分享的时候,提到自己在家看了一本水墨画绘本《小蝌蚪找妈妈》,瞬间引发了孩子们的兴趣!于是我们一同观看水墨动画《小蝌蚪找妈妈》,故事中摇曳的水草、好玩的“墨点”等等元素引发孩子们你一言,我一语的讨论了起来……

满旌:小蝌蚪和青蛙是黑色的,我们可以用马克笔画出来呀!

小沈:不对,这是用墨汁画出来的。

子怡:我家里就挂着用墨汁画的画!

昊杰:听老师说,用墨汁画画要用和平时不一样的纸。

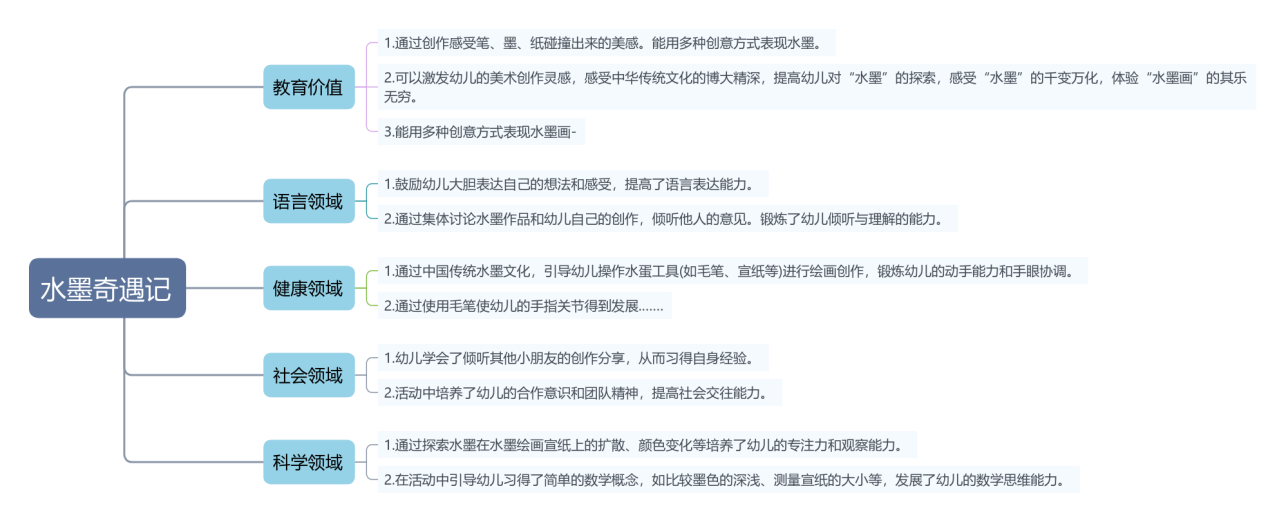

孩子们你一言我一语地讨论着,话语中带着对“墨”满满的好奇和兴趣。跟随着孩子们的兴趣,一场关于水墨的奇遇记就此诞生。(图1、图2)

图1绘本《小蝌蚪找妈妈》 图2水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》

根据孩子们的兴趣,我们对孩子们前期经验调查,发现班级内大多数幼儿不了解水墨,不知道什么是水墨画。水墨画是中国绘画的代表,也称国画、中国画,长期以来在中国绘画史上占着重要地位。其材料单纯和用笔概括性的表现形式,非常符合幼儿的思维特点,深受幼儿的喜爱。同时,水墨画蕴含丰富的文化内涵。幼儿学习、了解水墨画对传承中华文化、增强民族认同感具有重要的意义。

《幼儿园保育教育评估指南》中指出善于发现各种偶发的教育契机,能抓住活动中幼儿感兴趣或有意义的问题和情境,让幼儿以新的方式主动学习,及时给予有效支持。环境与幼儿园课程、儿童发展相辅相成。我们及时捕捉孩子们的兴趣点,计划在本学期重点进行水墨的探索,将班级环境与传统文化相结合,让孩子们感受中国传统文化水墨的强大魅力,了解深厚的中国文化底蕴。

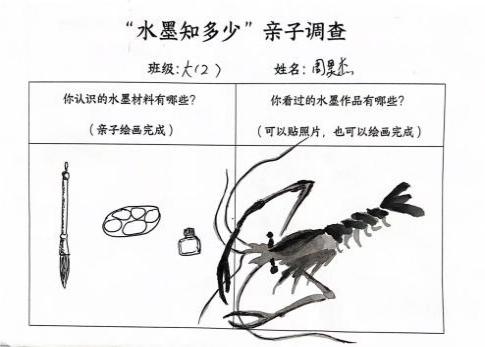

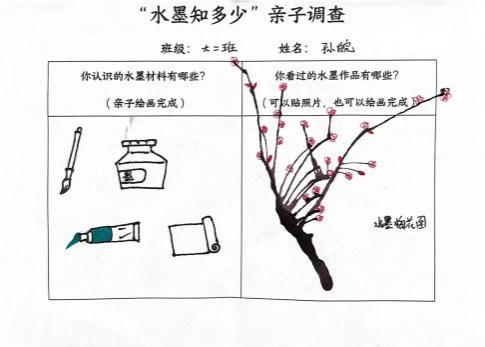

(一)寻觅墨迹:水墨调查

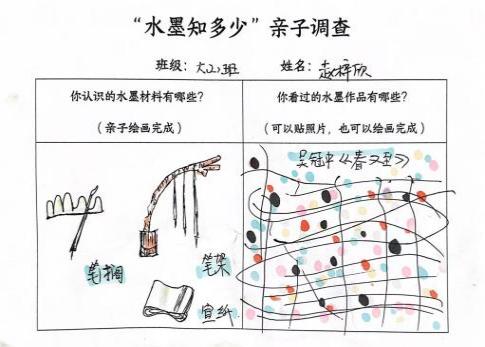

那画水墨画需要哪些材料?看过的水墨作品有哪些?带着这些问题,孩子们化身为小小调查员,与爸爸妈妈一起开启了“水墨探秘”之旅。他们在调查表上绘画出了自己的调查结果。(图3、图4、图5、图6)

图3、图4、图5、图6 亲子调查表

(二)感官体验:墨的色与味

1.看一看

鲸鱼:墨好黑呀,和记号笔的颜色一样黑。

桓桓:是呀,我感觉比夜晚的天空还要黑。

2.闻一闻

昊杰:墨闻起来臭臭的,好难闻呀!

梓欣:墨闻起来粘粘的。

艺菡:墨的味道和我用的颜料好像呀!

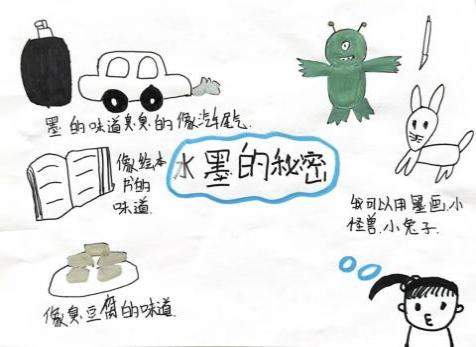

那么墨汁究竟是从哪里来的呢?它的作用是什么?带着这些好奇,我们开展了与墨水有关的集体活动,通过活动孩子们了解到了墨汁的由来,并且开展了关于“墨”的相关知识的分享。对墨的来源、墨的传统制作方法、墨的种类和用途等内容有了进一步的了解。在分享交流的过程中,聚焦对生活中水墨艺术的探索,感受水墨艺术的趣与美。

图7、图8幼儿看一看、闻一闻墨的色与味

图9、图10关于“水墨的秘密”的记录

(三)水墨之三问

在探寻墨的过程中有孩子对其他笔、纸、砚台也提出了疑问。

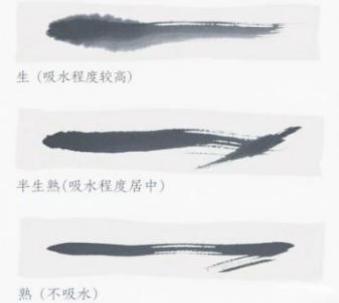

问题一:宣纸跟其他纸有什么区别呢?为什么墨要配宣纸画呢?

琦悦提出疑问:“为什么要在宣纸上画,不能在白纸上画呢?”带着这样的疑问,孩子们拿来宣纸、白纸、卡纸、餐巾纸等纸张,摸一摸、看一看、画一画,墨汁遇到不同的纸分别会发生什么?

孩子们把墨汁滴在不同的纸上,观察纸上出现的变化。(图11、图12、图13)

图11、图12、幼儿比较宣纸和其他纸类的不同 图13墨汁在宣纸上的变化

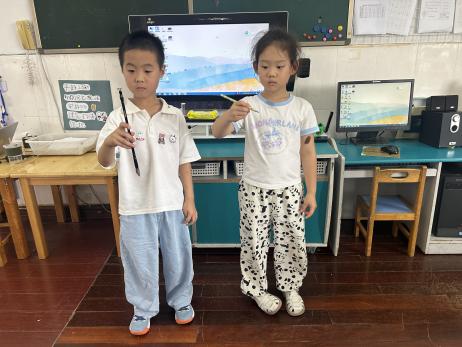

问题二:毛笔长得跟其他笔不一样,画画时线条变化很大。

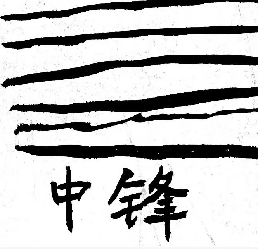

通过我们的研究和探讨,发现毛笔和现在用的笔有很大的区别,用的握笔姿势和用法都不一样。毛笔立起来书写是中锋,横过来书写是侧锋,而铅笔没有。(图14、图15、图16、图17)

图14、图15幼儿探究毛笔的握笔姿势

图16、图17毛笔的用法

问题三:砚台跟普通盘子有啥不一样?只能用它磨墨吗?

在前面研磨时,孩子们发现了另一个工具:砚台,墨条需要借助砚台才能磨出墨汁。通过探索小朋友们了解到原来砚台是由砚额-砚池-砚堂-砚边等部分组成。砚台是中国书法的必备用具,砚台种类分为端砚、歙砚、澄泥砚、洮砚等。(图18、图19)

图18、图19幼儿探索、观察砚台

幼儿的经验与学习

“寻墨”的过程中孩子自主收集资料,并且开展了关于“墨”的相关知识的分享。在分享交流的过程中,聚焦对生活中水墨艺术的探索,感受水墨艺术的趣与美。

“识墨”环节中,孩子们通过感官体验(看、摸、闻)和实际操作,逐步建构对“墨”的认知。他们发现墨的物理特性(黏稠、易染、气味刺鼻),并在绘画实践中自然生发疑问——为什么墨色有深浅变化?这一过程体现了“做中学”的价值。通过实践操作,孩子们发现了能成功研磨出墨汁的有效方法。在深入理解了墨汁的特性之后,发现毛笔的使用也很不一样,孩子们对水墨产生了更浓厚的兴趣。

教师的思考与支持

文房四宝是水墨画最重要的材料,孩子们在看、闻、摸等亲身体验与实际操作的过程中感知了水墨工具的独特魅力,在猜测、实验、总结、讨论的过程中,走进它们,了解了文房四宝的基本特征和用法,这是孩子们动手创作水墨画的基点。同时对文房四宝的深入了解也激发了幼儿对传统文化的好奇心,孩子们在不知不觉中被传统文化所吸引和浸润。

(一)水墨初体验

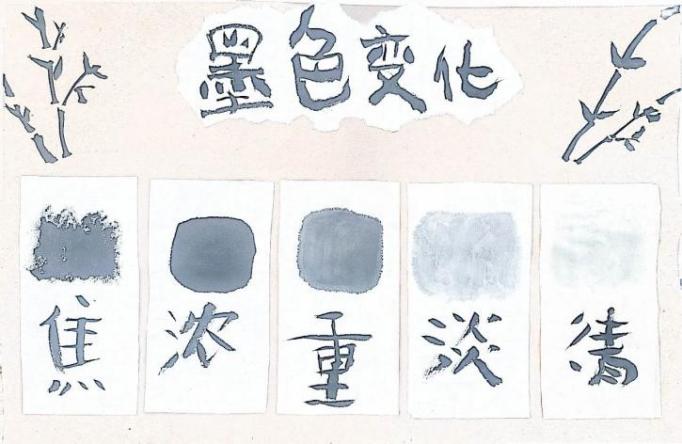

带着兴趣,孩子们开始了与水墨的第一次尝试。孩子们用毛笔蘸取墨汁,在洁白的宣纸上轻轻挥洒。墨与水在纸上相遇、交融,晕染出深浅不一、层次丰富的痕迹。孩子们惊喜地对比着、讨论着,在我们的引导下,认识了墨色分五色:焦、浓、重、淡、清。(图20)

图20墨分五色

鲸鱼:为什么水墨画里面有黑色有灰色?

昊杰:是不是得用灰色的国画颜料呀?

满旌:为什么画出来的线条有深有浅呢?还有的线条不是很明显。

语涵:墨水颜色的深浅是不是和加水的多少有关系呢?

发现幼儿对于墨汁的颜色很好奇,为了验证猜想,于是我们决定通过一次小实验让幼儿尝试和体验,了解墨色是可以改变的,孩子们用滴管分别在三盆墨中加入三滴水、五滴水和十滴水,观察颜色的深浅变化。孩子们边实验边记录,发现只要请毛笔“喝”不同分量的水就能产生浓淡的变化。(图21、图22)

图21、图22墨与水小实验

(二)水墨再探索

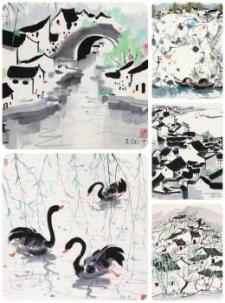

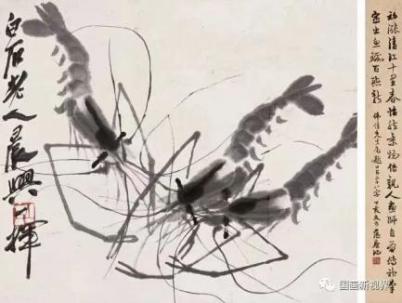

吴冠中爷爷将中国水墨与西方油画相结合进行创作,画面笔触简练,以流畅灵动、疏密有致的点、线、面构成,给人带来强烈的画面冲击力。而齐白石爷爷的作品造型简约,画风朴实,富有童趣,深受幼儿的喜爱。孩子们一起欣赏了水墨作品后,孩子们拿起毛笔在宣纸上进行绘画,他们在欣赏美、感受美、创造美的过程中发挥想象力和创造力,一幅幅作品跃然在纸上。

孩子们对《西游记》的故事充满兴趣,他们还用毛笔、墨汁和纸进行绘画故事,制作了绘本《墨说西游》,并进行同伴分享。(图23、图24、图25、图26、图27、图28、图29)

图23、图24、图25、图26、图27、图28 幼儿欣赏水墨作品并大胆作画

图29 幼儿创编的水墨故事

幼儿的经验与学习

孩子们通过欣赏水墨作品,拓宽了艺术视野,感受到了墨画的魅力,对墨的表现力有了新的认识,也进一步激发了创作欲望。

教师的思考与支持

《指南》中提到:艺术领域包括感受与欣赏、表现与创造两个方面,强调让幼儿欣赏多种艺术形式和作品。欣赏是一种感受,创造是一种表现。我们一起欣赏了水墨作品,又在此基础上让孩子们大胆创作,提升幼儿的审美意识和创造美的能力。

通过孩子的作品,我们看到了水墨传统与幼儿味道的极致碰撞,老师巧妙地激发孩子深度创想“墨”在不同纸张上的变化,鼓励孩子更进一步的表达表现,让孩子们将“墨”晕染的美、流淌的美表现得淋漓尽致。我们看到了用水墨作画,让孩子们浮想联翩,创意无限……这也是水墨所表达出来的独特而神奇的韵味。我们不仅感慨中国水墨文化的神奇,同时也感受着水墨意境的唯美。孩子们通过自己的想象,感受着中国水墨画独有的魅力。

随着时间的积累,孩子们创作了许多富有创意的作品,为此孩子们产生了一个问题:画了这么多好看的水墨画,怎么展示呢?

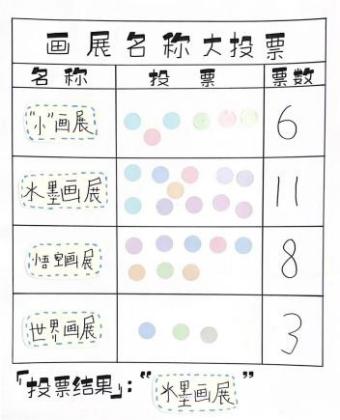

通过讨论,孩子们决定开一个画展,那么画展叫什么名字呢?

鲸鱼:我想叫它“小”画展,因为都是小朋友画的。

悦悦:这些画都是用水墨画的,就叫水墨画展吧。

小谨:我觉得应该叫悟空画展,我们画了好多好多的悟空呢!

白白:世界画展,世界这么大,里面可以有很多主题。

孩子们通过投票,在这四个名字中,最后选出了一个最佳的名字——水墨画展。(图30、图31、图32)

图30、图31 幼儿投票中 图32 投票结果

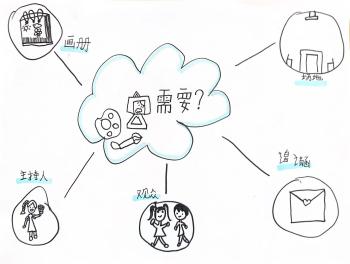

孩子们投票选出画展名字后,又遇到了新的问题,开办画展需要哪些东西呢?带着问题,孩子们进行了“儿童会议”,在会议中,他们讨论出了画展准备的物品:画作、场地、讲解员、邀请函,也确定了画展中三大主题:江南、悟空、动物。(图33、图34、图35)

图33、图34 儿童会议 图35 会议内容

那么,画展该怎么布置才好看呢?

满旌:我们可以先看看网上的图片找到想法!

语涵:我们可以问问豆包有什么好办法!

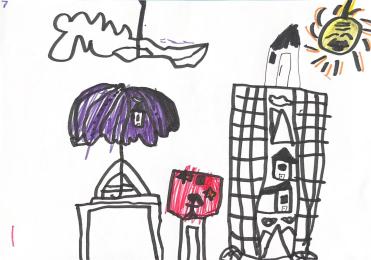

孩子们分头行动,有的上网搜寻资料,有的与智能助手对话获取建议,再结合自己的奇思妙想,纷纷拿起画笔,绘制出心目中理想的画展布局设计图。(图36、图37、图38、图39、图40、图41、图42、图43)

图35、图37 借助AI寻找建议

图38、图39、图40、图41、图42、图43 绘制布局图与成品

小皖补充了一个重要角色:“画展还需要讲解呢!我去博物馆、画展都有叔叔阿姨讲解的。”于是,“小小讲解员”选拔活动正式启动!孩子们积极报名,用清晰响亮、充满感情的声音介绍画作。大家认真聆听,投票选出了最具表现力的“最美童声”,让他们来为画展录制精彩的语音讲解,更好地展示我们的画展主题内容。(图44、图45、图46)

图44、图45、图46 选拔讲解员

(三)开始布展啦

孩子们参照自己设计的布局图,开心地投入到布展工作中。在悬挂、摆放作品的过程中,他们又有了新发现:原来布置画展也藏着大学问!要考虑主题风格的统一、平面作品与立体展品的搭配、整体色彩的协调。

遇到问题怎么办?调整!重组!再布局!孩子们在老师的引导下,根据现场效果不断优化,将画展布置得既富有创意又井然有序。(图47、图48、图49、图50、图51、图52、图53、图54)

图47、图48、图49 第一次布展

图50、图51、图52、图53、图54 第二次布展与成品

欣妤:画展需要很多人来看。我们怎么去叫人来看呀?

子怡:我们可以去邀请老师和其他班的小朋友来看。

有了想法,孩子们化身小小设计师,开始了行动——设计邀请函。孩子们在邀请函上进行装饰,在封面写上“邀请函”三个大字,并在邀请函里写上展览的时间和地点。制作完成后,孩子们兴高采烈地将满载心意的邀请函,亲手送到其他班级的好朋友和老师们手中。(图55、图56、图57、图58、图59)

图55、图56 设计邀请函 图57 邀请函成品

图58、图59 第二次布展与成品

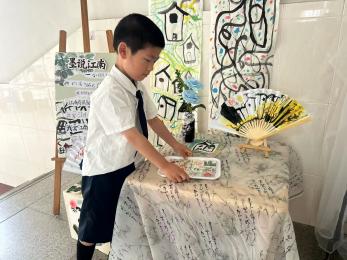

(四)水墨画展到来

终于到了画展的这一天,孩子们所有的设想和努力在这一刻化为现实。瞧!展区内,一幅幅生动的水墨作品讲述着探索的故事;小讲解员们自信地引导着参观者,受邀前来的小观众和老师们络绎不绝,欣赏着、赞叹着这充满童真墨韵的艺术世界。孩子们的脸上洋溢着自豪与喜悦的笑容,这场属于他们的“水墨奇遇”在掌声与欢笑中达到了高潮!(图60、图61、图62、图63、图64、图65)

图60、图61、图62、图63、图64、图65 参观水墨展

幼儿的经验与学习

在整个画展的筹备中,每一个孩子都参与其中、乐在其中,每一个孩子都有一种体验:办画展,我也可以。依据大班幼儿的生活经验与认知发展水平,围绕“办水墨展”孩子感兴趣的话题展开探索,使课程在深度构建中生发一种“主动生长”的力量,更好地支持和促进幼儿的成长。

教师的思考与支持

通过水墨画展的举办,在这个过程中,我始终在观察与反思教育价值的实现路径。当孩子们自由讨论时,我欣喜于思维火花的迸发,但也在思考:如何构建更有效的对话支架,让不同性格的孩子都能找到表达入口?当梳理画展名称时,我刻意退后一步,让他们体验从发散到聚合的思维过程——这不仅是命名活动,更是培养批判性思维和协商能力的契机。投票选拔讲解员环节,我关注着民主意识与社会情感的培养。特意设计的自荐演说环节,既锻炼语言表达能力,也让孩子体会自我认知与群体认同的辩证关系。在制作邀请函阶段,我反复权衡技术工具与艺术原创性的平衡点:既要让孩子体验创作方式,又要守护手工绘画的温度感。整个项目式学习历程中,我持续进行着三个维度的评估:知识层面是否自然融入美学;能力层面是否形成问题解决的真实迁移;情感层面是否建立起对艺术表达的深层认同。这次画展筹备像一面多棱镜,折射出教师如何从内容传授者转变为学习情境设计师?怎样在自主探索与有效引导间保持动态平衡?这些思考将推动我继续优化"以学习者为中心"的教育生态,让每个孩子都成为自带光芒的策展人,在真实情境中绽放生命的多维可能。

教师小结

一、水墨交融的成长轨迹

在“水墨奇遇记”课程活动里,孩子们走过寻墨、探墨、玩墨、展墨的旅程,亲身触摸中国传统文化脉络。我们把文房四宝融入环境创设,让水墨主线贯穿学期主题,借由毛笔与宣纸的互动,带孩子感受水墨在纸上晕染、扩散的奇妙。从墨色浓淡变化,到笔触粗细不同,孩子们观察、尝试,在操作中理解水墨特性,将文化体验转化为对生活的感知,真正实现“回归生活、学以致用” 。

二、文化与成长的双向奔赴

课程开展后,孩子收获远超预期。创作乐趣之外,是对中华传统文化的初识与喜爱。水墨创作时,童心与水墨相遇,小手拨动墨浪,率真质朴尽显,传统文化种子悄然埋下。同时,创作过程赋予孩子大胆创造的信心,操作中潜在创造力被激发,点滴创造唤起美好情感,帮孩子释放心灵、建立自信,体会成功喜悦,这对幼儿成长意义深远 。

三、水墨旅程的延续思考

课程虽取得成果,但也有可优化处。比如水墨工具使用指导,可更细致分层,满足不同能力孩子需求;文化拓展环节,能引入更多元水墨艺术形式,如欣赏名家作品、了解水墨故事,加深文化理解。故事仍在继续,水墨萦绕笔间,期待下次相逢时,能拓宽课程深度与广度,让孩子在传统文化滋养中,绽放更绚烂的成长之花,持续传承、创新这份文化宝藏 。

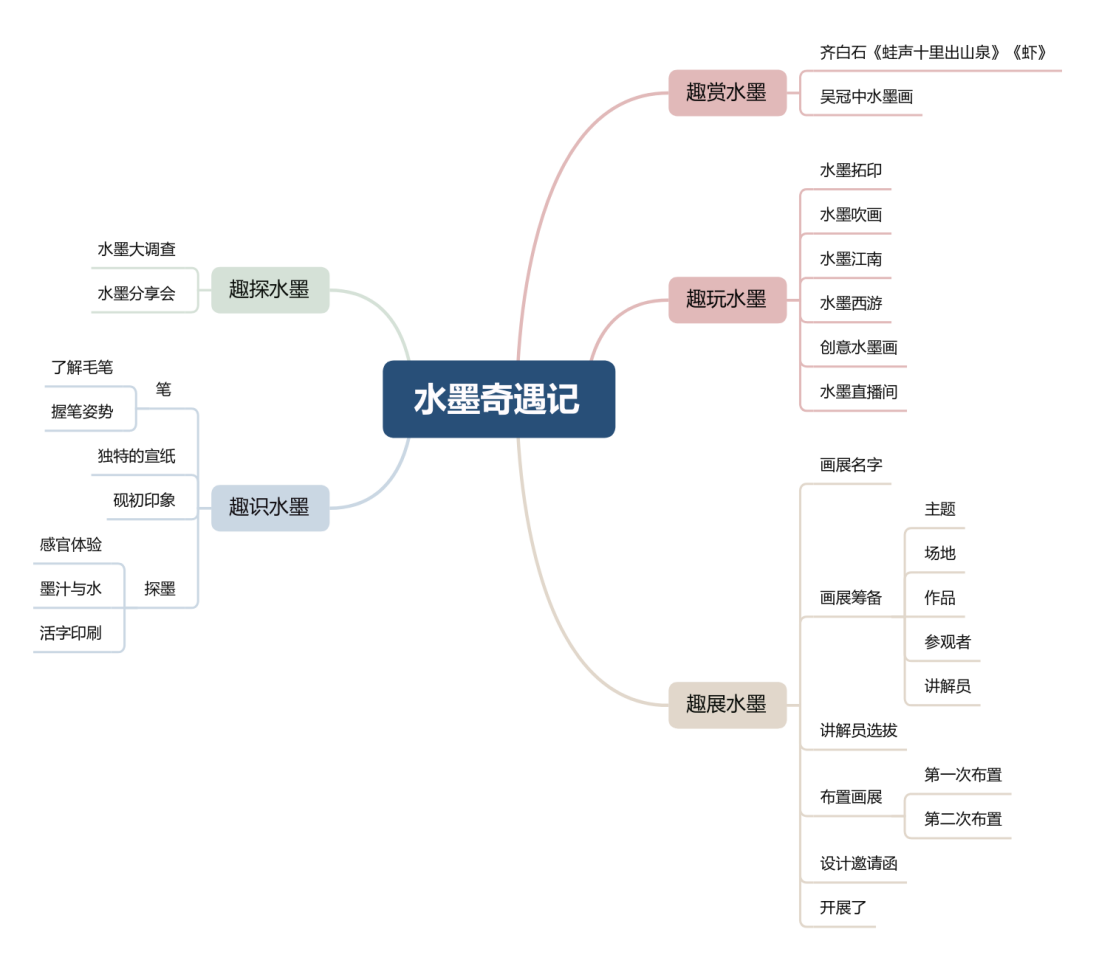

主题实施网络图

主题活动实施网络图

(无锡市东亭中心幼儿园 严霖心 平涵婷)